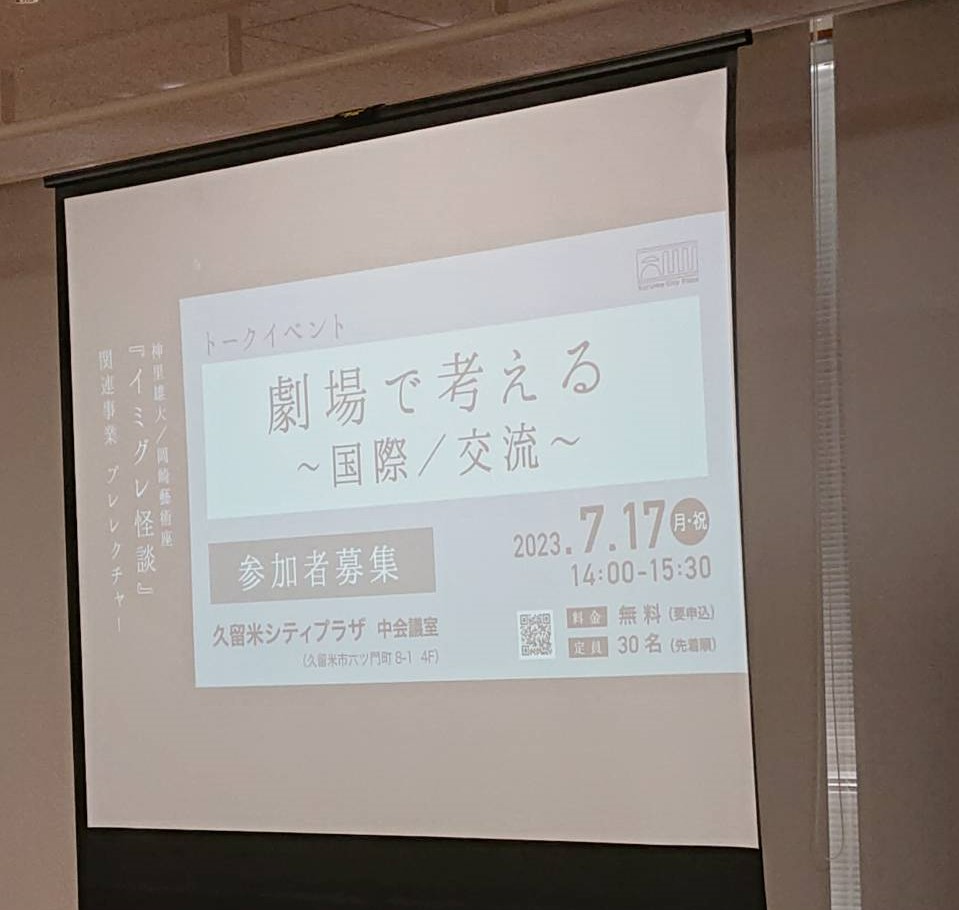

神里雄大/岡崎藝術座「イミグレ怪談」関連事業

2023年7月17日(月・祝)14:00~15:30 ユースプログラム ~17:00

@久留米シティプラザ 中会議室

*2023年9月に久留米シティプラザで上演される『イミグレ怪談』。イミグレとはimmigration(移民)の略で、国境を越え移動する人々を指す。その上演に先駆け、プレレクチャー「劇場で考える~国際/交流~」が開かれた。これは2人のゲストに「国際交流」をテーマに15分ほど語ってもらい、その話をもとに参加者で意見を交換するというもの。さらにこのプレレクチャー後に学生たちの感想シェア会も行われた(ユースプログラム)。本稿では、このプレレクチャー及び感想シェア会をもとにして、考えた事や気になったことなどを書いていきたい。(報告レポートではないのであしからず)

●ゲストの話・その1

<大和佐智子さん・専修学校久留米ゼミナール日本語学科 主任教員>

大和さんは留学生に日本語を教える仕事をしている。その立場から「留学生」の日本での生活がリアルに語られた。彼らは日本語学校で最長2年の学習の後に日本留学テストを受け、大学あるいは専門学校へと進学し、いずれ日本で就職するつもりだという。「今後、生きていく社会は日本」のつもりだが、現段階では寮-学校―アルバイトの3か所を行き来するだけで、日本社会になじむことも「交流」することもできていない。何より異文化での生活は苦しく大変で、不安とストレスを抱えている生徒が多いという。留学生たちになじみもなく場合によっては悪いイメージもあるかもしれないが、彼らも日本社会を構成する一員なのだと感じてほしいと話を締めくくった。

私がまず関心を持ったのは、留学生の「その後」である。私が学生時代に出会った留学生は、何かしらの奨学金をもらっての留学生も私費留学生も日本で就職を考えてはいなかった。時代が変わったのだろう、大和さんが「(留学生は)日本で生計を立てる目的でやってきた」と明言したことに驚いた。「留学生」というカテゴリーで見ている限り気がつかないが、いわば「外国人労働者」予備軍ということか。途端に「国際交流」なんて悠長な話ではなくなってくる。

例えばヨーロッパで外国人労働者の問題――「移民」問題が議論の俎上に上がるのは、外国人たちに職を奪われることへの不安が大きい(社会保障制度の負担が増えることへの不安もある)。そういった不安が排外主義を生み分断を生んでいる。翻って日本の場合は、働き手が足りない分野(農業とか介護とか…)において海外から人手を補填しようという状況である。それを「(途上国の人たちに日本の技術を教える)人材育成」という名目で労働搾取や過酷な環境を強いていたことが問題視されている(技能実習生の問題は度々ニュースになっている)。もちろん、大和さんの学生は「技能実習生」ではないのでこの問題と同じではない。ただ、彼らがやがて日本社会で働き手となることを思った時に、日本は彼らを「社会の一員」として受け入れる許容があるのかと不安になった。

というのも「(留学生たちが)まずは日本のマジョリティの枠に入れてもらうことを目指している」という大和さんの発言があったからだ。これはおそらく来日間もない彼らが日本で生活するためにルールやマナーを覚えるということだろうが(それは必要なことだ)、ルールやマナーを学んだ彼らが卒業後に「日本のマジョリティの壁」に直面した時にどうなるのか。そこでもまたマジョリティの枠に入ることを目指すのだろうか。

大和さんの学校では卒業後の学生たちの進路を把握していないらしい。が、私は「その後」こそが気になる。「国際交流」という言葉で隠れてしまう現実を、もう少し話したかった。

●ゲストの話・その2

<城野敬志さん・art space tetra アートディレクター>

城野さんは、2022年9月に自身が運営する福岡市のギャラリーで日本とコロンビアの交流展「Layover」を開催した。日本にコロンビアアーティストを招き、日本のアーティストはコロンビアに行き、互いに作品を発表するという企画展である。日本アーティストに比べコロンビアアーティストの作品は社会的意味合いを持つものが多いという違いがみられたという。なお、アーティストの交換展示だけではなく、オンラインで繋ぎ非言語で意思疎通を図って作品を作り上げるといった試みもやったという。

コロンビアは1900年初頭から始まった日本の南米移民国策で移住先の国の一つだった。しかしブラジルやパラグアイといった移住先と大きく違ったのは、日本政府が移住先に選んだのではなく「コロンビアに移民したい」という国民からの要望がありそれが実現したという点だ。きっかけは『マリア』という小説(ホルヘ・イサークス著)。コロンビアを舞台にした美しい恋愛小説で、翻訳者の竹島雄三を中心としてこの物語に憧れた者たちが、政府に移民先としてコロンビアを申請したことから入植が実現したのだという。

城野さんは、この100年前の歴史と、現代の展覧会と、この二つを通して日本とコロンビアの交流を語る。①移民がもたらした効果→新しい価値観を創造した ②アーティストの役割→ 本来アーティストに役割はないが、新しいことや変化に理解があるのがアーティストであり、それが存在意義である ③この展覧会が示唆したもの→ 両国の継続的な関係構築

「文化は歴史の中で作られていく」と城野さんは言う。「別の文化が入ってきて元の文化との折衷案が、新しい文化創造になる。多文化共生社会とは、新しい価値観に出会った時に相互を尊重することができる社会のこと」。彼は現在、コロンビアの日系人協会の関係者もいる田主丸を調査しているそうだ。

コロンビア移民が生まれたきっかけを知らなかったのでとても興味深かった。とはいえ気になったのは、コロンビアに移民した人々のその後である。別の南米の入植地では騙されたり貧困や病気に苦しんだりとかなりの苦労をした歴史があるが、コロンビアは違ったのだろうか? 同じように入植者(移民)が辛酸をなめた歴史があるのではないかと思うと、単に「新しい文化の出会い」や「他国への憧れと互いを尊重する気持ち」などといった耳触りの良い話でまとめてしまうのはあまりにもナイーブな気がする。異文化(異社会)に出会う時の軋轢、拒否され排除される現実がまったく無視されているからだ。望ましい「国際交流」や「新しい文化の創造」が生まれるのはそのずっと先の話である。

もう一つ深く話したかったのは、アートが持つ力のこと。Layover展ではコロンビアアーティストの作品の多くが暴動をテーマにした写真などで「社会と自分が対峙する作品だった」という。司会役の長津さんがそれを「socially engaged art(社会関与型アート)」と一言でまとめてくれた、つまりは社会に影響を与えることを意図した作品だったわけだ。(どんな作品だったのか見てみたい、との声が参加者からも多く出た)これはアーティストたちがアートの持つ力を信じているということでもある。その他方で、アーティストの意図しない形で影響力を持ってしまうことがある。それが、まさに小説『マリア』である。作者はただただ美しい地を舞台に美しいロマンスを描いたにすぎず、コロンビアに海外から人を招こうともましてや入植してもらおうとも思っていなかったはずだ。それが海外の若者を吸引する力を持ち、国をも動かし、そして少なくない数の人々の運命を変えた。もちろんこの小説に非はない。ただ、「強い意志を持った」アート作品だけでなく、「意図せずに」人々を突き動かし時には運命を変えてしまう(良いことばかりではないはずだ)力も、無視するわけにはいかない。この視点の欠如が物足りなかった。

●ユースプログラム<感想シェア会>

その後は学生だけが残ってのユースプログラム。グループに分かれて前半の感想を話し合い、その発表に対してゲストがコメントを返すという形で進められた。

面白かった論点はアートと言語の関係についてだ。Layover展では非言語のコミュニケーションで2国のアーティストが作品を生み出したそうだが、「言語を介することで起こるディスコミュニケーション」があるのだと城野さんは言う。確かに、言語化できない思いをアーティストたちは作品で表しているのだし、言語が通じなくてもアーティスト同士に通じる「言語に代わる何か」があるのかもしれない。ただし、この過度の「非言語」への期待も危ういものだと思う。まさに、あるグループが「アートは非言語表現だからこそフラットに作品そのものが見られる」という発表をしたが、「フラットに作品を見る」とはありえないと思うからだ。例えばコロンビアの歴史を知らない人が暴動の写真を見た時に、アーティストのメッセージを受け取る一方でコロンビアに対して危険、怖いといった先入観を持ってしまうかもしれない。安全な日本に生まれてよかったなんて能天気な感想だけを持つかもしれない。暴力の現場を体験したことがある人が見ると、その恐怖を思い出し怒りを覚えるかもしれない。城野さんが言うように「作品は体験である。鑑賞者の立場によって作品の在り方が変わる」ことを思えば、言語もアート作品も全てのコミュニケーションは誤解の上に成り立ち、その中で相手の意思や思いを探していく作業なのだろう。いみじくも参加者からの「(Layover展の)来場者にどのようにメッセージが受け取られたのか」と質問された時に「伝えたいことがすべて伝わることはない、悔しいがそれでいいのだ。受け取り方の問題だからだ。その違いを受け止めるのがアートの役割であり、そこにアートの社会的価値がある」と城野さんが答えたように。

もっとも、この辺りの議論はなかなかに難しい。それでも伝わることを信じて、アーティストたちは命を懸けて作品を作っているのだから。司会の長津さんの「アートも一つの言語ではないか」という言葉通りなのかもしれない。作者の込めたメッセージは伝わるし、作者も鑑賞者も伝わると信じている。でもそこには無理解、理解したつもりの誤解、異なる解釈、限りなく作者の思いに近い理解、がグラデーションのようにあるのだ。

全体を通してシェアする時間(私はオーディエンスに徹した)が短く残念だったが、参加者に刺激を与えるプレレクチャーだった。長津さんの、参加者とゲストの話の繋げ方(まとめ方)も上手く、充実した時間だった。