劇場テアトルハカタ 立ち退き

よかトピアでのロングラン公演も成功のうちに幕を閉じ、劇団としても充実していたその矢先、劇団に衝撃が走る。劇場のある賃貸ビルがマンションに建て替えられることになり立ち退きを通告さたのだ。契約が切れるのは翌年(1990年)4月。地価の高騰で思うように代わりとなる場所が見つからない。広さを求めると郊外になり、利便性を求めると狭くなる。契約期限を前にして窮状を新聞の記事にもしてもらうが、打開することはできず、劇団は立ち退かざるを得なくなった――。劇団は、8月31日に劇場テアトルハカタを完全撤退する。わずか4年半の城であった。

●拠点を失ったあと 大きな外部支援●

拠点を失っても劇団の活動は続く。他の多くの劇団がそうであるように、稽古場を借りて、劇場を借りて、公演することになる。演劇雑誌の近況報告には「小劇場獲得の長い旅路が始まった」(『演劇会議』77号、1991年5号)と投稿していて、なんとかまた自前の劇場を持とうと画策し続けていたようだ。

しかし1992年に博多区千代町に「ガスホール・パピヨン24」ができると、その年の公演は全てそこで行うことに決め「自前の小劇場を失った劇団として、その常打ち小屋に等しい場を得たことは力強い限りです」と宣言。「パピヨンさわやか劇場」と銘打った公演や、すっかり定着した「夏休みファミリー劇場」もパピヨン24で行っている。稽古場も事務所の隣に借りて、今まで通り積極的に活動を続けていった。

自前の劇場がなくとも劇団が忙しく公演を続けられたのは、社会的支援が増えたことが大きな理由の一つだろう。これまでの活動実績が実を結んだこと、企業によるメセナ活動が増えていた時期だったこともあり、劇団に公演依頼が増えていたのだ(もちろん営業による成果でもある)。もとより福岡の経済の中心である「七社会」に支援されTYGのショーをさせてもらったり、福岡市の家電量販店・ベスト電器の支援で巡演(1990年「ベストにこにこ子供劇場」福岡県、佐賀県など10ホールにて)ができたりと、地元企業に支えられてきた。拠点なき後の活動が失速しなかったのはこういった外部支援のおかげが大きい。

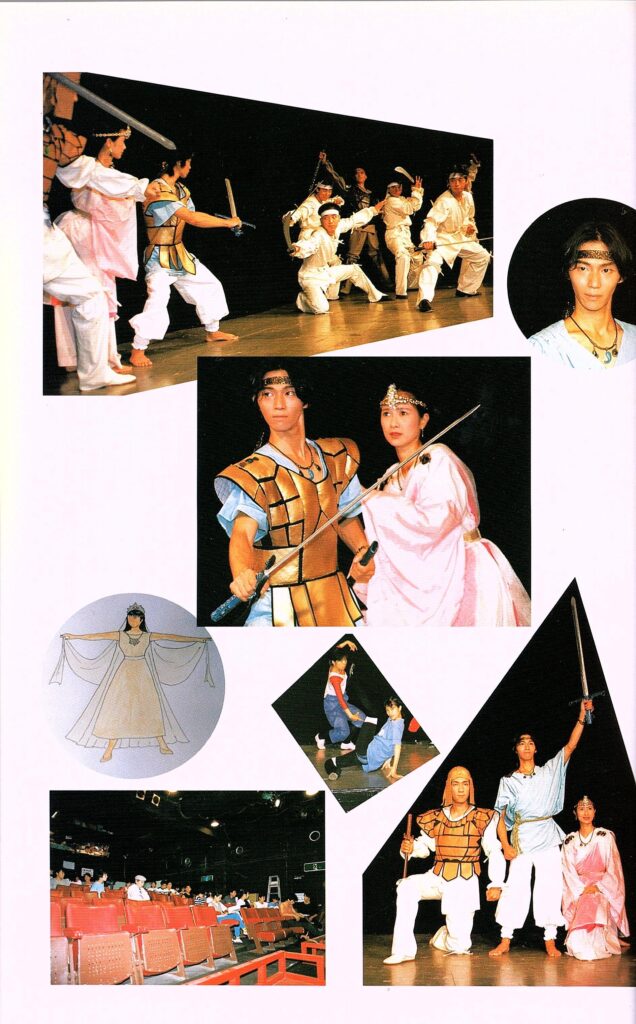

例えば、前年のよかトピアでの1500回以上連続公演の成功が実を結び、NTT、福岡県農協、エフコープ生活協同組合の協賛で、ファミリーミュージカル『ヤマトタケル』(石山浩一郎作、野尻敏彦演出、1990年8月)を上演することができた。飯塚にある嘉穂劇場という歴史ある芝居小屋での公演初日を皮切りに県下6か所を巡演する大掛かりな公演だった。

また1991年9月から11月まで(33日)北九州市若松区で開催された全国都市緑化フェア―(グリーンルネッサンス北九州’91)においてもエフコープ懐かし劇場『ミュージカル森のおもちゃ箱』(石山浩一郎作、野尻敏彦演出)を上演。名称についている通り、これもまたエフコープ生活協同組合との提携公演だった。

1993年には福岡市サンパレスホールで開かれた日本女性会議においてミュージカル『卑弥呼』(石山浩一郎作、野尻敏彦演出)を上演している。フェミニズムの会議において上演することになった経緯は不明だが、おそらく依頼されての劇作だったのだろう。

その後も県や市から仕事を依頼され毎年1本以上、作品を創っている。その土地の特性を生かした作品を創って上演したり、地域の人々と共にミュージカルや芝居を創作したりする仕事が増えてきたのもこの頃である。特に福岡市博多区民創作ミュージカルは、1994年から5年に亘って「区民から一般公募して約90日の稽古で公演を実施」し続け、5年目の1999年には集大成として博多座での上演をしている(博多座市民檜舞台の月=12月のみ市民が劇場を使うことが可能)。さらに企業(ホテル)における演劇を用いた社員研修など新しい取り組みも始め、多忙を極めたようだ。

●劇団の変化●

このように公演数そのものは変わらず多忙ではあったが、劇場の喪失は大きな変化を生む。ロングラン公演が難しくなったのだ。よかトピアのようなミュージカルロングランも福津市の恋の浦にてやってはいるが(恋の浦ミュージカルシアター、連続67日間433ステージ)以前のような芝居のロングランはほぼない。劇団テアトルハカタ「らしさ」の一つがロングラン公演でもあったのだとすると――作品がブラッシュアップされる、役者が鍛えられるという点においても――おのずと彼らの作品の質は変化せざるをえなかったのではないか。

また仕事として請け負った作劇や市民への指導公演の割合も増えたために、それまで年に4回だった劇団本公演を1993年から年2回にすることにした。芝居を生業にするためには仕事を受注するのは必須かもしれないが、「自分たちの作品を作る」本公演ができなくなってしまうとは皮肉なものだ。本公演を減らすということは劇団の路線を本質的に変えてしまう。当時の劇団員たちがどう思っていたのか聞けなかったのが残念である。

劇団内部も変化が生まれていく。まず、1991年(劇場閉鎖の翌年)に初期メンバーであり有限会社テアトルハカタの代表をしていた伊集院章が有限会社アクティブハカタを作り、劇団から独立することになった。さらに少しずつ中心的メンバーだった劇団員たちがさまざまな理由で劇団を離れていく。新しく劇団を作る者、役者として舞台スタッフとして独り立ちを目指して遠くに行く者、変化する組織に別れを告げたい者…それでも野尻は離れていく劇団員たちを引き留めることもなかったという。

劇団夢工房の石川蛍が、劇場テアトルハカタが解体されたことで、心労からか野尻が体調をこわしたと書いている(『演劇会議』90号1996年4月)。確かに、それまでは公演の多くが野尻演出だったのに対し、劇場喪失以降の新作は野尻の演出が減っている。

1986年に野尻は西日本劇作家会議のアンケートにも「『劇団は劇場を同伴する』という芝居創りの鉄則(後略)」と書いている。野尻にとって劇場を伴うことは劇団を存続させるにおいて重要だと考えていたと分かる。実際に、拠点がなくなってからのテアトルハカタは、本人たちも気づかないうちに少しずつ変化をしていったのだろう。

●野尻敏彦亡き後●

2002年1月31日、野尻敏彦が永眠した。その2年ほど前から野尻はまったく演出をしなくなっていた。実は、野尻を師と仰ぐ元劇団員たちは、劇団を離れてからも折に触れて野尻に連絡したりテアトルハカタの俳優を自分の劇団で客演させたりと関係を続けていた。晩年の野尻を見舞い、葬儀も手伝い、その時点で劇団に在籍か否かは関係なく、野尻の死を悼んだそうだ。

野尻亡き後も2004年まではそれまでと変わらず劇団は活発に活動を続けた。だがそこからは年に一度ほどの公演と寡作になり、現在では活動休止中である。とはいえ、劇団員も、また劇団をやめた者たちも芝居から離れたわけではなく、劇団主宰・舞台美術家・照明家・劇場スタッフ・ナレーター…など様々な形で今も舞台に携わり続けている。2014年には13回忌の追悼公演『頭痛肩こり樋口一葉』(井上ひさし作、伊集院晃生演出)も上演した。

年に一度の野尻の命日に集まって献杯する者たち、月に一度集まって旧交を温める者たちがいる。彼らの中には野尻敏彦という師と劇団テアトルハカタが大切なものとして今も息づいているのだろう。

劇団テアトルハカタとは何だったのか

活動をやめていつの間にか消えていく劇団は山ほどある。ただ劇団テアトルハカタの軌跡を振り返ってみると、単に「一時代に隆盛を誇った劇団」と片付けられないように思う。冒頭に書いたように、彼らの活動は「舞台活動を生業にしていくこと」「地方都市において劇団を存続させること」「演劇のすそ野を広げること」の可能性に一石を投じているからだ。これらは密接に関連しているのだが、あえて3項目に分けて説明してみよう。

●舞台活動を生業にしていくこと●

①舞台関係者の排出

大きな功績として、演劇人(舞台関係者)を多く輩出したことがまず挙げられるだろう。今でも福岡内外を問わず、いろんな形で舞台に関わっている者が多い。役者、劇団主宰、タレント養成会社経営、舞台美術関連の会社経営、照明家、劇場スタッフ、興行師、ナレーター、ダンサー、日本舞踊家…などである。

劇団テアトルハカタは地元メディアからの覚えもめでたく、地元で作られるラジオ、ドラマ、映画、イベントに出演する仕事がたくさん舞い込んでいた。その経験がその後の劇団員の仕事に繋がったのだろう。また孫福剛久をはじめとする一流の技術スタッフと仕事を共にする贅沢な時間が、様々な劇団員に実力をつけさせ仕事の可能性を広げた。そして現在では福岡県下の演劇学校などでも教鞭をとったり、後世の者に仕事を教えたりしている元劇団員も多い。叩きこまれた技術を次世代へと繋いでいっているのだ。

②興行を買ってもらうこと

劇団の通常公演だけではなかなか劇団員皆が食べていくことはできない。対策となるのが、作品(興行)を買ってもらうことである。まず劇団テアトルハカタは1年目から学校巡演をこなしていた。「東京の劇団が全国を回り福岡でもやるので、競争が激しかった」というし(地元の劇団よりも「東京から来た劇団」の方が格上という認識もきっとあったに違いない)巡演だけで経済的に劇団が安定するわけではないが、一つの方法ではある。またYMHや劇団テアトルハカタのメンバーはホテルやイベントに出張して歌やダンスのショーをやっていた。報酬の多寡はわからないが、芝居ほどの仕込みも必要なく上演時間も短いので割りの良い収入になる。

さらに、劇団テアトルハカタではちょこちょこと行政や企業から上演を依頼されていた。こういった買い興行は観客数に関係なく決まった額を手にすることができるため、経営的にもありがたい。特にエフコープ生協との共同事業(5周年記念公演、よかトピアでの連続上演、エフコープ懐かし劇場)やNTT協賛事業などは、規模も大きく大変ではあるがその分の報酬も大きかったのではないかと想像する。

地方の小劇団の場合、興行を買ってもらえるのは、長年の活動の間にできた劇団としての社会的信用、制作の能力、長期公演の場合は耐えられるだけの劇団員の体力(時間)があるか…なども大きい。それをクリアしてこそ「舞台活動を生業としていく」が現実的になる。完全ではないが、テアトルハカタは「舞台活動を生業として行く」途上にあったと言えるだろう。

●地方都市において劇団を存続させるということ●

①ロングランとレパートリーシステム

商業演劇以外でロングラン公演が成立しないのはお金がかかるからである。劇団テアトルハカタがロングランできていたのは自前の劇場があったから。ただ劇場があるからと言ってロングランをするかどうかはまた別の話で、観客が見込めない平日の昼間に上演しようとする小劇団はほとんどない。それを、野尻はなぜやり続けたのか。既述したように、劇団員の鍛錬でもあり、またいつでも何度でも芝居が見られるという環境づくりのためだったのではないかと推測するが、実は「芝居をやり続けることこそが劇団の存在意義だから」というのが最もシンプルな本音だったのではないかと感じている。

一度作った作品を(ブラッシュアップはするにしても)再演をくり返して大切にするレパートリーシステムも今の時代から考えると珍しい(ただ、当時の新劇系小劇団の上演記録を見ると当たり前だったのかもしれない)。新作もどんどん作る一方で、再演を重ねることで自信を持ってやれる作品を増やす。そういった作品は劇団の「財産」になる。そして演じる者が変わったり演出が少し変わったりしながら観客と共に「作品を育てる」という発想は、実は地域に根付く劇団に必要なことではないかと思っている。

②気にする会やPIT

劇団主導ではなく勝手に作られた「テアトルハカタを気にする会」、こういったファンクラブが劇団・劇団員にとって重要なことは言わずもがなである。「地元の人々に愛されている劇団」というお墨付きと言えるし、もっと言えばこの地域で活動を続けることを「認められた」ということでもある。

今とは違ってチケットの購入場所が限られていた時代に、PITという「あなたの近場でチケットが買える」というシステムを編み出したのも、劇団を地域に根付かせる役割の一つだったと思う。

地方都市において劇団を存続させるためには、地域に根付くことが必須である。その意味でも彼らの活動は正しい路線を歩んでいたように思う。

③「中央(上)/地方(下)」という考え方を捨てること

「『テアトルハカタ』という名前は、先生がお付けになったんですよ。先生は、地域に根付くということを非常に大切にしてらっしゃったんです」と、元劇団員の仲谷一志は言う。ちょうど70年代後半ごろから「地方の時代」といったスローガンが掲げられ、政治であれ文化であれ中央集権的な構造を崩そうという動きが出始めていたが、逆に言えばそれほど中央と地方の格差はまだ大きかった。

そんな中で野尻は東京で公演することを「地方公演」と言っていた。拠点の福岡から見れば東京も一つの「地方」だという東京一極集中への批判が込められていたのだろう。同時に、劇団テアトルハカタの作品に自信と誇りを持っていたように思う。東京での公演をとあるライターにバカにされた際には「物を見つめる場合、田舎だとか、無名とか云われずに(略)」舞台を見ろと反論している。

東京出身である野尻だが、劇団を続けていくうちに、情熱や芝居の質に中央も地方もないと実感したのではないだろうか。そして各地の興味深い芸能を知らしめたいと思ったのではないか。博多こもんど4.22の頃から筑前琵琶やゴッタン(鹿児島三味線)、正調博多節などの演者を招いて公演も行っている。きっとそれらは若い劇団員たちにとっても未知の体験で勉強になったはずだ。

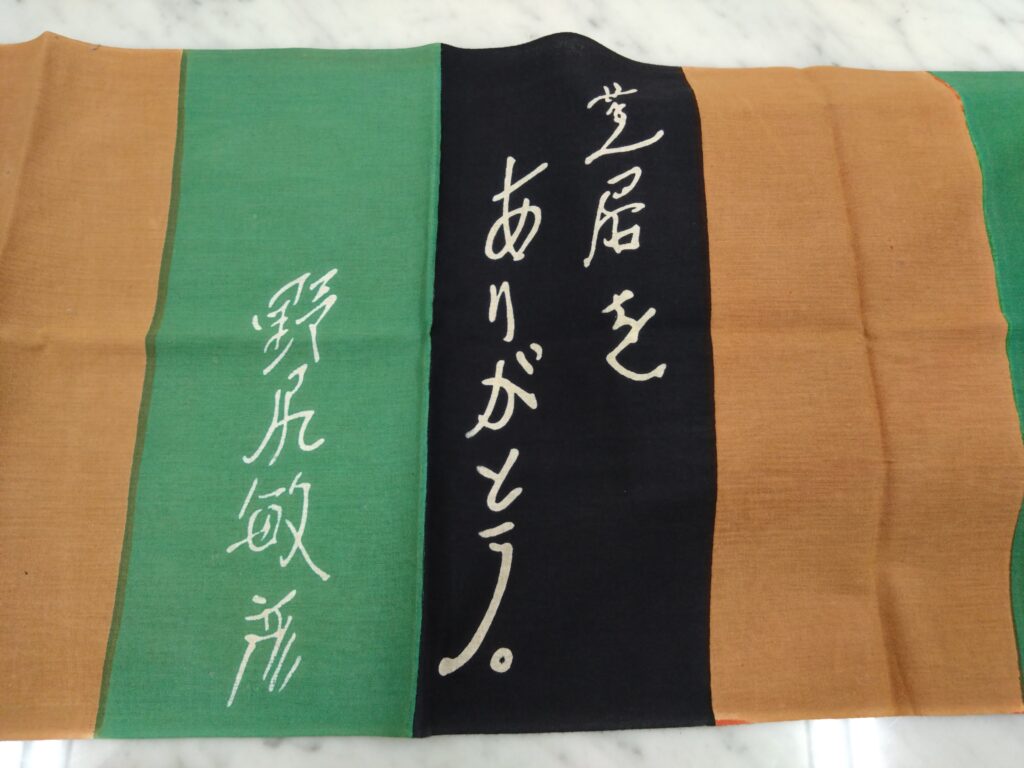

福岡市に博多座やキャナルシティ劇場など大型劇場が登場し状況が変わりつつある時期には、石川蛍(劇団夢工房)にむかって「地方色で勝負ですよ!」と言ったという記録がある。奈良屋の劇場テアトルハカタを失ってすぐの頃の話だ。大きな劇場では「中央」から来た劇団が連日公演をし満席になる…地方都市で劇団を続けていく難しさを実感しながらも、卑屈になることなく、地方都市だから出来ることを模索し続けていたに違いない。

●演劇のすそ野を広げていくこと●

今まで紹介したどの活動も演劇のすそ野を広げることに繋がっているのだが、学校巡演、児童劇団を創設、ミュージカルへの挑戦、ファミリー向け公演の恒例化、手話演劇への挑戦などは、演劇に興味がない/見る機会がなかった/見ることができなかった人たちへの働きかけだ。それは現時点での舞台環境の改善だけでなく、将来を見据えての種まきである。演劇をはじめとする舞台公演を楽しめる人が増えるように、支援する人が増えるように、理解を示す人が増えるように。野尻が掲げた「福岡に演劇の花畠を」つくるために、いくつもの種まきをしていたように思われてならない。

●最後に●

「福岡に演劇の花畠を」という理念は実現していたと思いますか?――その問いに対して「全盛期だった頃は、ある種できていたと言えるかもしれません」と、ある元劇団員は述べた。インタビューした方々の多くが「あの時、劇場テアトルハカタがなくならなかったら…」と口にした。少なくともあと10年ほど劇場テアトルハカタがあったなら、確かに福岡の演劇シーンは今と違ったものになっていたかもしれない。

福岡に演劇の花畠を――野尻敏彦はいないが、彼らのもとに集まった人たちの中にその思いは消えていない。野尻敏彦が蒔いた種は、劇団テアトルハカタとして育ち、実を結び花開き…一世代が終わってもまた花は咲き続ける。それらを花畠にして広げていくのはこれからの世代の責務だろう。

調査を終えて 感想

まずは、以下の方々にご協力いただいた。見ず知らずの私に資料を貸し、たくさんの時間を割いて話してくださったことに心の底から感謝しています。ありがとうございました。

伊集院晃生さん、堤穂瑞さん、中村ブンさん、乙成孝二さん、仲谷一志さん、市岡洋さん、小渕友加里さん、金井美稚子さん、德満亮一さん(順不同)、 そのほか、一言ずつご挨拶だけさせていただいた元劇団員の皆様にもお礼を申し上げます。

心に残ったこと、書けなかった話など。

*劇団には多くの訪問客があったという。観世栄夫さんの膝に劇団員の子が座っていたとか、草村礼子さんや下川辰平さんがよく見に来ていたとか。松竹の衣装部だった本城明信さんも出入りするようになり、衣裳の相談に乗ったり、劇場テアトルハカタ杮落しの時には着付けたり、何かと手伝っていたようだ。酔っ払った状態の岡部耕大(作家)さんと劇団員たちの会話も面白かった。地元のテレビ局の人も野尻ファンになり、劇団のファンになっていた様子。仲谷一志さんが「野尻先生は人たらしだから…」と言っていたが、そのおかげでいろんな人々に会えて、若い劇団員たちは幸せだっただろうなと思った。

*「テアトルハカタは…機関車のようなものだったと思います。否定できないエネルギーがありました。燃えてるからこそ進み続けるという。」初期からのメンバーであり、劇団を辞めたあともずっとテアトルハカタと並走し、野尻さんの13回忌公演の旗振り役として演出もおこなった伊集院晃生さんの言葉だ。その他の人々も、稽古漬け(+道具や衣裳作り)の日々を懐かしそうに振り返り、きつかったけど楽しかったと各々が口にした。とんでもない公演スケジュールを見ると、今の劇団とは目指しているところが違うのだろうなと思う。

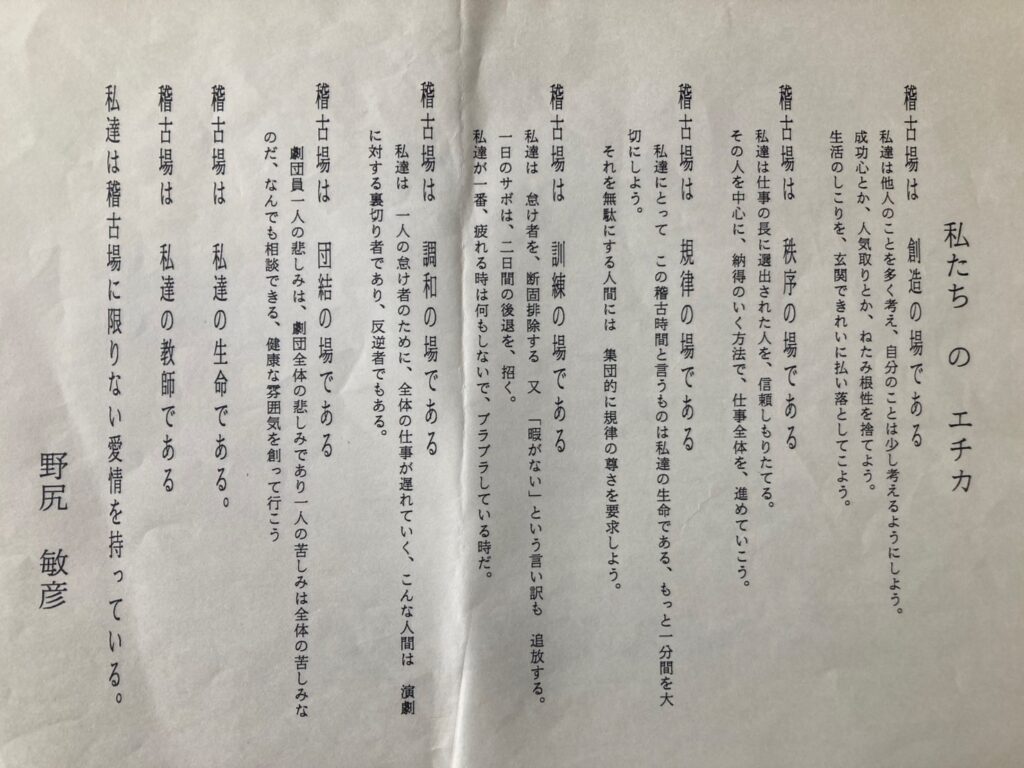

*その最たるものが、「私たちのエチカ」である。「稽古場は…」で始まる8つの信条、これを稽古前に団員たちは唱和していたという。「稽古場は…創造の場、秩序の場、規律の場、訓練の場、調和の場、団結の場である」と続き、そして「稽古場は私たちの生命であり、教師である」、最後は「私たちは稽古場に限りない愛情を持っている」で締めくくられる。このような信条を持って演劇に取り組む人々は、現在ではほとんどいないかもしれない。

そういえば、インタビューした人々の多くが「野尻先生は稽古場を大切になさる方だった」と口にした。演技論も同様で、「人を思う心がないと演技は薄っぺらになる」と常々言われていたという。「一舞台大切、一お客さま大切、一生活大切」創立時のテーゼとして掲げられたこの言葉も、ここに記しておこう。

*東京から来た舞台美術家の孫福剛久氏は、「役者が道具を叩くと音がいいんだ」「リズミカルでいい。大道具屋さんが叩くよりなぐりの音が面白い」と言っていたそうだ。自分の描いた道具帳に沿って若者たちが作っている姿に、孫福氏なりのエールの言葉だったのかもしれない。

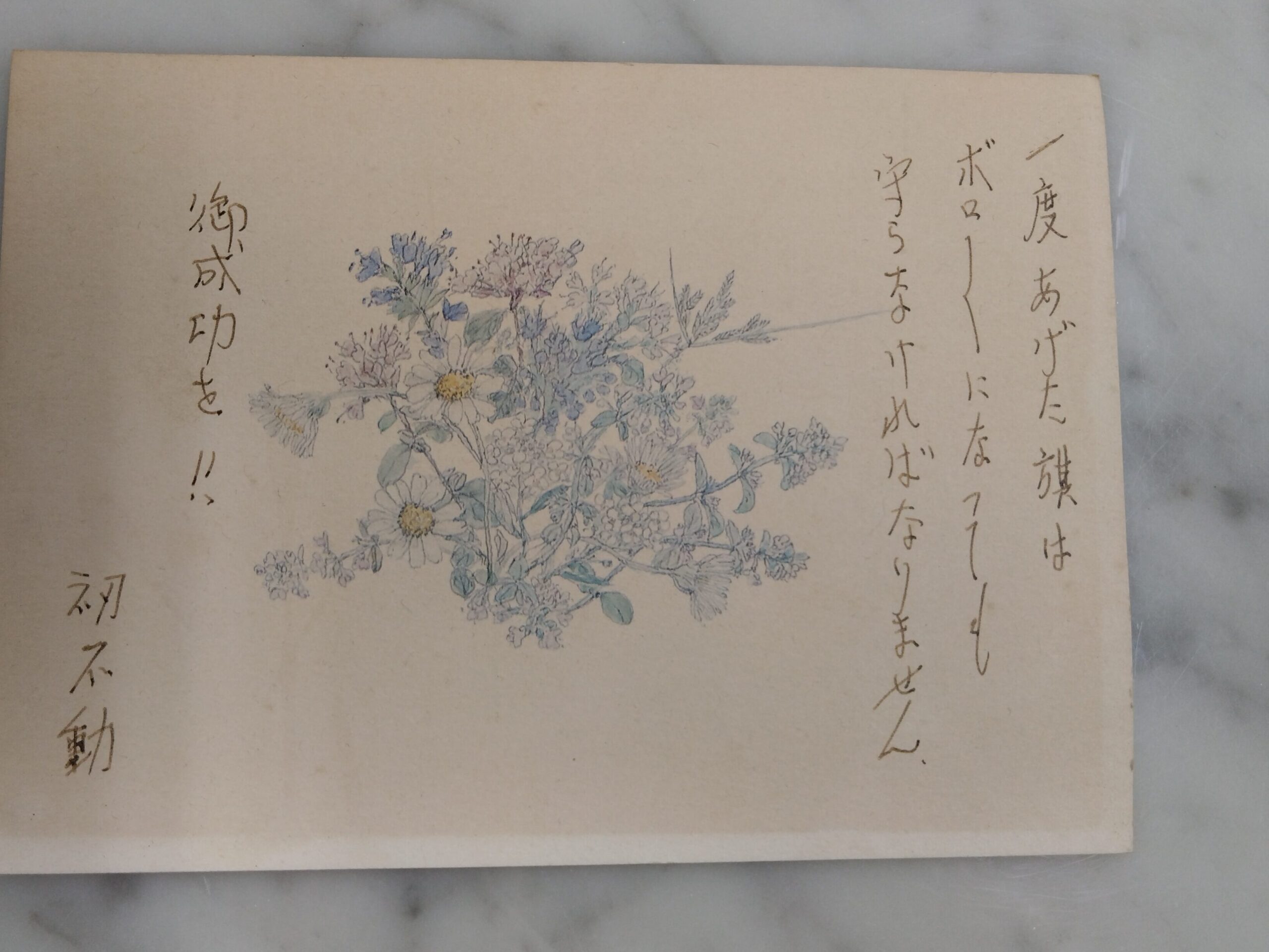

*元劇団員たちの、野尻敏彦さんへの愛情は深い。「私たちの中では蜷川幸雄より先を行っているのが野尻敏彦って言ってましたよ。」「先生は、穏やかで、客や役者が喜ぶことが嬉しい人でした。」「自分が劇団を立ち上げた時に先生がくださった葉書です。この言葉だけで今までやってこられました。」「本当に素敵な先生でした」…

数人目の取材の日に、偶然に中村ブンさんが来福しているといって取材をさせてもらうことができた。ブンさんは東京で歌手として俳優としてテレビやコンサートなど活躍する一方、テアトルハカタの文芸演出部の一人として劇団に作品を執筆したり楽曲を提供したりと劇団員とも交流があった人である。彼は子どものころに東京の児童劇団で、講師をしていた野尻さんと出会ったという。ブンさんの会津訛りを笑わずバカにせず1対1で指導をしてくれたのが野尻さんだった。「こんな大人に会ったことなかった。(人として)大事な基本の基本を先生が教えてくれた」と涙ぐみながら語ってくれた。

実はこの日はブンさんの誕生日。テアトルハカタのメンバーが、ブンさんを招いて仲間内だけの「ブンさんのコンサートおよび誕生会」を開いたのだった。ブンさんを取材した流れで、なんと私まで参加させてもらうことに。仲間内の集まりに快く迎え入れてくださって、ありがとうございます。

取材を通して野尻敏彦という演劇人の姿がおぼろげながら浮かび上がってくる。彼の功績は大きいが、なによりメンバーそれぞれがそれぞれのかたちで舞台活動を続けていること、そして今でも折に触れて集まって仲良くしていること、それだけで劇団テアトルハカタと野尻敏彦という人が分かる気がした。