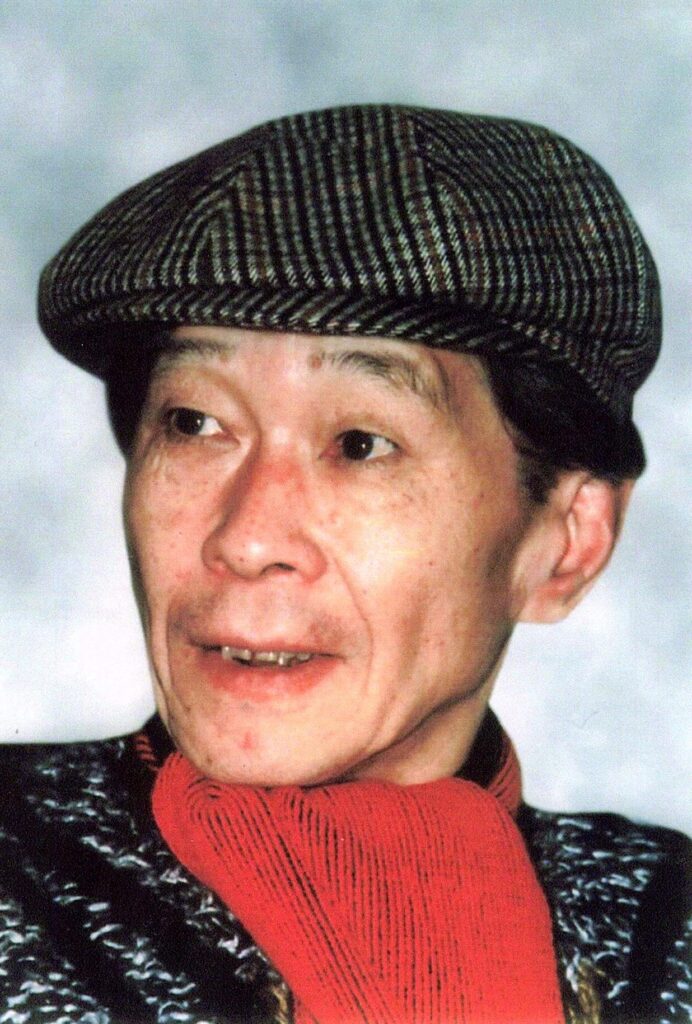

ここに小さな新聞記事がある。劇団テアトルハカタの主宰者であり演出家の野尻敏彦の訃報だ。2002年1月31日、74歳で心不全のために福岡市東区の病院で亡くなったと書かれている。野尻は、1978年に福岡市内で「劇団テアトルハカタ」を旗揚げしてから亡くなるまでの20余年、「福岡に演劇の花畠を」という理念を掲げて活動を続けてきた。その勢いは目覚ましく、福岡市内にあった当時の主たる劇団の中でも群を抜いていたと言えるだろう。

ただ、それを「ある時代に活発だった、一劇団の話」と片付けるのはもったいない。なぜなら彼らの活動は「舞台活動を生業にしていくこと」「地方都市において劇団を存続させること」「演劇のすそ野を広げること」の可能性に一石を投じているからだ。詳しくは後述するとして、まずは劇団テアトルハカタの軌跡を簡単に見ていこう。

劇団の誕生と「博多こもんど4.22」

●誕生●

1978年、劇団テアトルハカタは福岡市内で生まれた。きっかけは、東京でタレント養成所の講師をしていた野尻敏彦が、月に2,3回、福岡にやって来て「全映テレビタレントセンター」(福岡支部)の生徒たちに教えていた縁からである。その授業を受けたうちの6名(中村ジョー、伊集院章=現・伊集院晃生、八谷富夫、山本かずよし、志水正義、上原恵子=現・溝上惠子)は野尻に出逢い、福岡で劇団を作ってくれと頼んだことから始まったという。

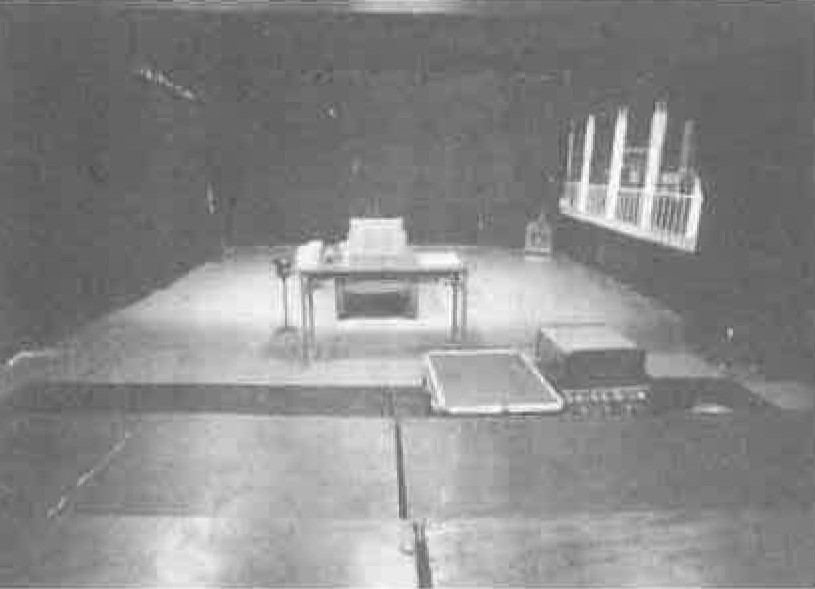

野尻は日大芸術学部を出た後、八田元夫(八田演出研究所)に師事して東京で「劇団行動」「東京小劇場」などで演出を務める傍ら、タレント養成所や児童劇団の講師も務めていた。だが福岡の若者たちの懇願にほだされたのか、完全に福岡に拠点を移し「劇団テアトルハカタ」を誕生させることになった。団員8人、研究生5人、平均年齢21.9歳という若者の集まりだった。古門戸町の古いビルの事務所を借り、あるのは黒電話一台のみ、稽古はその事務所を片づけて行っていたという。さらに、その場を「劇場」に変身させ公演も行った。「当時の東京(主として吉祥寺・下北沢)では小劇場運動が盛んで、野尻も福岡の若い劇団員たちにそういった劇場で勉強させるのがベストだと考えたのだろう」と、初期からのメンバーである伊集院は言う。後に野尻は「劇場を同伴しない劇団活動はありえない」と断言している(『テアトロ』1980年9月)。メンバー自らの手で作られたその劇場は「博多こもんど4.22」、博多区古門戸町4-22という住所からとられた名である。小さなベンチに藁を敷きその中にスポンジを入れて並べた座席を作り、40名も入れば満席の小さな劇場であった。

驚くのはその行動力である。78年3月1日劇団名をつけ発足したかと思うと、その2週間後の3月14日にはもう劇場を開場している。さらに10日もしない内にこけら落とし公演として1時間物の『ノーチャップ』(土井行夫作)を上演している。劇場を作りながら稽古をして上演までこぎつけたのだから、そのバイタリティたるやたいしたものである。わずか33名の観客数ではあったが、出演した若者たちは「あっというまに稽古してあっという間に公演が出来て嬉しかった」と語る。

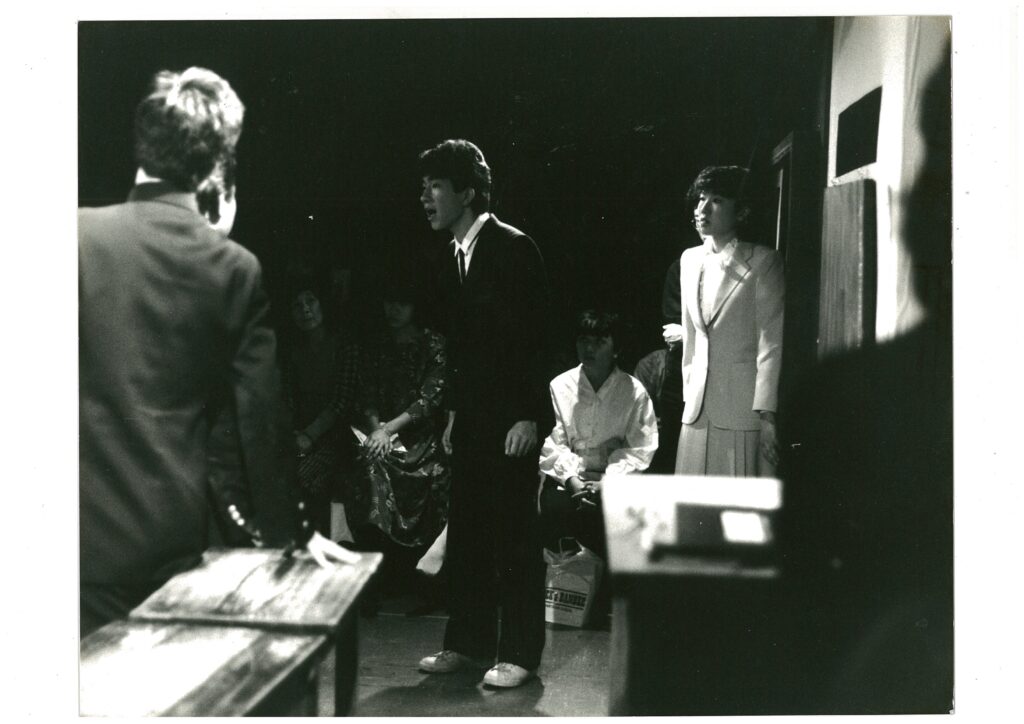

その勢いのまま、その年は9本も公演をしている。しかも2作品目からは、大きな劇場だったり、小倉・広島・東京など別の土地で公演したり、旗揚げしたばかりの劇団とは思えない行動力である。またこけら落とし公演ではわずか33名だった観客数が、1ヶ月後の大博多ホールの2日間の公演(『粘土のお面』豊田正子作)では500名超を記録しており、どんな方法で集客が可能になったのかと驚くばかりである。上演作品に関してはもともと野尻が東京小劇場時代に作っていたものが多く、おそらく誕生したばかりの劇団でもすぐに上演できるようにという意図だったのだろう。その最たるものが『キューポラのある街』(早船ちよ作)で、この作品はその後も学校巡演などで繰り返し上演することになる。劇団員の数も不足している初年度は野尻の伝手で客演を呼び、東京公演も野尻の人脈が成功に導いたことからも、テアトルハカタが通常の劇団とは全く違うスタートを切ることができた理由は東京時代の野尻の活動のおかげであろう。

●創生期●

その後のテアトルハカタの快進撃はいくつもの点から見ることができる。例えば3年目の頃にはもう劇団事務所を別のビル(須崎町)に移転し、「博多こもんど4.22」のビルの3階にはスタジオも作り、そして隣のビルも借りて、楽屋・劇団員の打ち合わせ場所・倉庫として使用していたという。厨房もあったというから、着々と劇団員たちの「場」を広げていったことがうかがえる。

.

劇団が活躍するにつれて、役者志望の者が入団して少しずつ劇団員の数が増えていく。また、そのころ野尻は新たに東京に本社があるタレント養成所を受託し福岡所長を務めるようになっていたのだが、そこに入って来た若者たちが(養成所のレッスンとは全く別であった)テアトルハカタ劇団員たちの懸命な様子や生の舞台に憧れ、劇団に入ることもあったという。こうして劇団は少しずつ大きくなっていった。

上演本数の多さも活躍ぶりを示している。1年目は9本、2年目13本、3年目は17本…と信じられない本数を(ステージ回数はもっと多い)こなしている。しかも、新作上演も多い。4年目の1981年には22本の上演数のうち12本が新作。その一方で学校巡演もこなす。学校巡演は移動や準備に時間がかかる割に、児童数に応じた興行収入なのでトータルで見れば大きな収益にはなっていなかったようだが、それでも続けたのは子どもたちに演劇を届けるため、情操教育の一環としてだったのだろう。

●成長期 ①ヤングミュージカルハウスの創設●

大きな変化が出てくるのは結成5年目の頃で、2つのタレント養成所の生徒による演劇公演もおこなっている(「NAC」による『安奈』@大博多ホール、「東京新社」による『真夏の夜の夢』@大博多ホール)。それらの芝居にテアトルハカタの劇団員が助ける形で出演しているところを見ると、この時すでに先述した初期メンバーらがタレント養成所の生徒らに演技指導をしていたようである。

6年目にはミュージカルへの挑戦も始まる。「『お客様の見たいものを演じるのがプロ』という言葉を実行するため、要望の多かったミュージカルに取り組む事にした」(野尻)そうで、劇団とは別組織として「YMH(ヤングミュージカルハウス)」という組織を作ったのだ。タレント養成所から選んだ5名の運営メンバーを中心として、劇団員、研究生、あわせて50名ほどが歌や踊りを徹底して勉強した。そのために市内で活躍する花柳美女月(日本舞踊)と乙成孝二(ダンス)を講師に招いている。タレント養成所は週に一度しかレッスンがないのに対し、YMHはほぼ毎日レッスンがあったというから、大きな差が生まれてしまう。「望めば誰でもYMHあるいはテアトルハカタの劇団に入れたのか?」と問うと「とにかく拘束時間が長くてアルバイトもできない。だからその状況に堪えられて向上心のある人でないとできない」とのことだった。

YMHは、劇団と合同の「TYG」という名称(テアトルハカタ・ヤングミュージカルハウス・ゴーという意味で、頭文字からつけた)でホテルやデパートなどに出張してショーを行うようになる。日本舞踊やダンス、タップを見せる30分ほどのレビューである。それまでのテアトルハカタの芝居は北条秀司・岡部耕大・井上ひさし・中野実など新劇系の作品が多く、YMHはまったくの新規開拓だった。のちに本格的なミュージカルを手掛けるようになることを考えると、YMHの設立は意義ある挑戦だったと考える。加えて、「観客を劇場に来てもらう」のではなく「人のいる場所に出かける」という形態を増やしたこともテアトルハカタを飛躍させた理由の一つだろう。

●成長期 ②劇団内の序列と文芸演出部●

テアトルハカタ内でも新人が増えると初期メンバーとの間に実力差が生まれる。そこで、時期ははっきりしないが「劇団員/準劇団員/実習生/研究生」といった区別を作るようになった。ただし話を聞いている限り、あくまで経験の違いとしての区別であり、支配構造のヒエラルキーといった印象はない。基礎稽古や担当作業において区別したが、公演の稽古では当然ながら一緒に稽古をするし、出演回数や貢献度を見て、劇団会議の承認で上にあげるというシステムだったそうだ。

また文芸演出部を別に創設している。これも地方の小劇団には珍しいことで、さらに珍しいのはそれが劇団のメンバーだけではなく「外部メンバー」も含んでいることだ。例えば、鶴岡高(後に「西九州舞台」という大道具の会社を設立)、岩坂博(NTT社員)、中村ブン(俳優、シンガーソングライター)、高田豊三(ナレーター、役者、野尻の劇団行動時代の芝居仲間)孫福剛久(舞台美術家、劇団テアトル・エコー)、伊藤裕爽(照明家)、東義人(RKB)などである。劇場テアトルハカタに移ってからはさらに石山浩一郎(作家、高校教師)、園山土筆(劇団あしぶえ主宰)も加わり、それぞれが作・演出を担当したり講義をしたりしている。さらに文芸演出部ではないが、田村洋(作曲家)半田明久(RKB)、石松幹敏(KBC)中野章三(タップダンス)といった面々に講師を依頼していた。野尻敏彦のもとに集まってできた劇団ではあるが、そこに多くの作家、演出家をはじめとする様々な人が指導することで、劇団は厚みを増していく。テアトルハカタはこうして様々な側面から力をつけていった。

②へ続く