*「劇団生活舞台」は、福岡市にある創立70年を過ぎた老舗劇団である。1954年7月に創立した。活動には波があったものの、プロでもない劇団がこれほどの歴史を持っていることは大変珍しい。だが何よりもこの劇団を特徴づけるのは、戦後間もない頃から始まった「自立劇団活動」の典型として――つまり戦後の労働運動や民主主義を基本理念として今日まで演劇活動してきたという点である。福岡の自立劇団協議会を含めた戦後すぐの演劇状況についてはいずれの機会に詳しく紹介する予定だが、生活舞台の生い立ちを知るためには粗くともこの時代を知る必要があるだろう。

終戦後…

1945年に戦争が終わる。興味深いことに、敗戦直後から日本全国で演劇活動の流行が見られる。農村、工場、会社、学校、あちらこちらでサークルさらに進んで劇団が、「民衆によって」できたという。それは新劇など職業とする演劇人たちによって先導されたわけではなく、戦争の終結に伴う解放感や「何かを表現したい」という内から出る欲求などがその動きを生みだしたようだ*1。

福岡市でも敗戦の当日から公演を打つ劇団もある*2など、堰を切ったように演劇の活動が始まる。GHQ/SCAPの福岡検閲局に勤めていた棚町知彌*3は、当時の演劇活動を、「自立演劇」、「プロ演劇」、「学生演劇」という3つのカテゴリーに分けて説明している。その中でも、自立演劇についてGHQによって全国に作らされた労働組合の活発な文化活動の1つだと述べている*4。また、棚町が1948年に発刊した演劇雑誌「リドウ」において「自立演劇はあくまで勤労者自身による藝術創造である。從ってそれはもちろん勤労者の世界観に基づいたものでなければならない」と述べている*5。実際に、福岡市自立劇団協議会への加盟16団体は、福岡地方専売局、日本ゴム株式会社や西部ガス株式会社などの企業名が並び、それぞれの労働組合を母体とする劇団と思われる*6。筑豊においても、いくつもの組合活動を母体とした演劇サークルが生まれている。労働運動とリンクしていたという点に於いて、現在の感覚でいう「アマチュア劇団」とは少し異なることを頭に入れておきたい。

こういった自立劇団がどのような趣旨で活動をしていたのか。東京自立劇団協議会の「出発の言葉」をみると、「真実生活のありのままを捕らえてそれを解き明かす」「勤労者の芸術」をつくりあげること、「自分のいる村、町、工場」を「活動の重点」とすることを記している*7。こういった文言が地方に影響しただろうことは想像に難くない。1948年の新演劇人協会福岡支部綱領として挙げた中にも、「一、演劇における真実、進歩の追求と虚偽、反動、低俗の克服」「四、民主主義演劇政策の確立」などが書かれている*8。これらを見ると、自立劇団の主眼は「労働者の生活(世界)を嘘偽りなく描くこと」にあり、私には「演劇を通して労働運動を図った」ということではないように思える*9が、いずれにせよ労働運動と民主主義の活動と関連を持った活動であったことは間違いがないだろう*10。そしてここで、劇団生活舞台の掲げる信条「生活に根差した嘘のない芝居を」に繋がる。劇団生活舞台ができたのは1954年、この自立劇団流行の真っただ中ではないが、創立者の高尾豊が劇団の活動を語る時に常に敗戦以降の状況から語っていたところを考えても、終戦から5年の自立劇団の興隆そしてその後のレッド・パージが劇団生活舞台の活動指針に大きく影響を与えたといえるだろう。

珊瑚座

さて劇団生活舞台の歴史を紹介するにあたってもう一つ触れておきたいことがある。珊瑚座という劇団についてだ。それは珊瑚座が「”劇団生活舞台“に自然に吸収された」という記述があるからだ*11。生活舞台の古参のメンバー・長能正義も兄と共に珊瑚座の手伝いをしたそうで、さらに「珊瑚座にいた人たちが生活舞台に一部流れたというか、関連したんじゃないか」と話している。ただし、真偽は不明であることを断っておく。

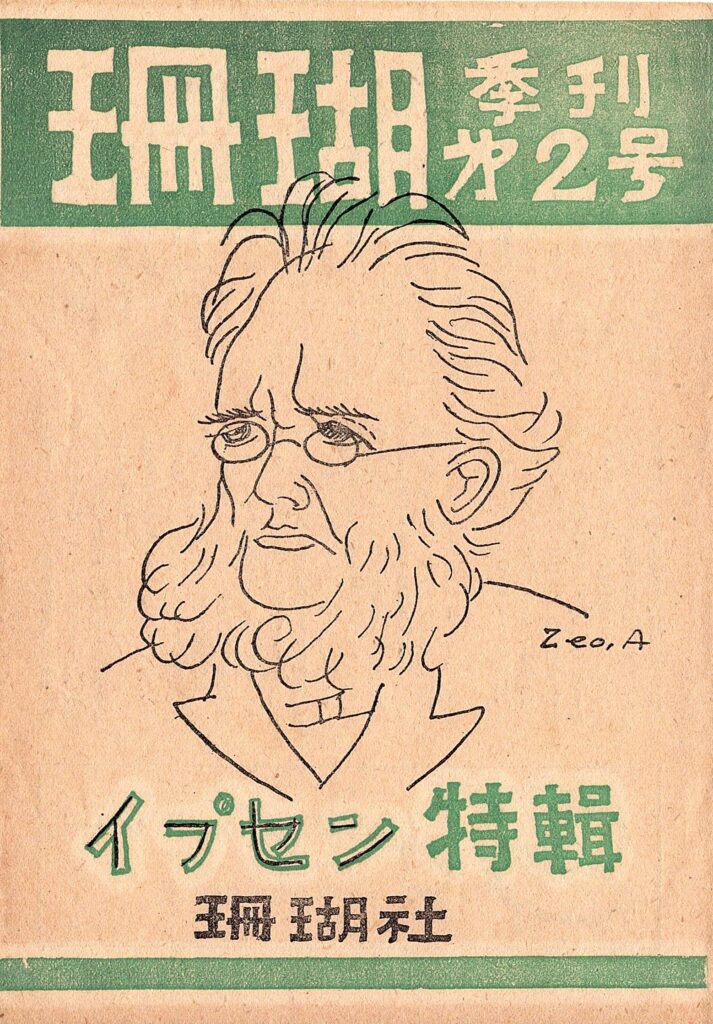

改めて珊瑚座について説明しよう。珊瑚座は福岡でいち早くスタートを切った自立劇団である。終戦翌年1946(S21)年12月に設立宣言を行い*12、翌年に結成。大きな特徴は、疎開先や戦地から戻ってきた演劇人による劇団ではなく、文学者によって(檀一雄、與田準一、伊藤佐喜雄、大西巨人、真鍋呉夫、北川晃二…*13)設立されたことである。高宮にいる真鍋を訪ねてきた檀一雄が劇団設立の話をしたことが始まりのようだ*14。「何か斬新のことがやってみたい。それには何が面白いだろう? 結局、芝居をやってみようとそう思った」と『火宅の人』に書いているように、芝居「が」やりたかったわけではないようだ、当時の福岡には「演劇熱」のようなものがあり、文学者もその熱に浮かされていたのだろうか。というのも、46年6月に創刊された『九州演劇』には文芸誌『九州文学』のメンバーが関与していたし、また1947年7月にも火野葦平と原田種夫が「おでん座」を結成し文士劇を上演しているからである。のちに劇団生活舞台を立ちあげる高尾豊は「戦後の解放感と民主主義的な文化要求は労働組合の大小を問わず働く人たちは歌声運動や演劇サークルに結集しました。それはまさに燎原の火のようなと呼ぶにふさわしい広がりようでした」と振り返っている*15。

とはいえ『午前』に載せた設立宣言を見ると、ブームに乗ったというよりはかなりの気負いを持って始めた事が分かる。なお珊瑚座という名の由来は、中国の詩人・崔國輔の五言絶句「少年行」第一聯「珊瑚ノ鞭ヲ遺却ス」にちなんだものだという*16。設立宣言と共に団員を募集したが集まったのは青年ばかりで、「歌舞伎じゃなかですし、女の人がおらんと芝居になりまっせん」という檀の頼みに応じて若い女性を募ったそうだ*17。この中に、後の『火宅の人』(檀一雄)のヒロインのモデルとなる入江杏子がいた。

3月には最初の打ち合わせを今川橋の寺(福岡市東長寺という説も)で行い、稽古は、檀一雄の母が経営していた下西町(現綱場町)の千草美容院で行われた。以後の稽古もそこで行われていく。第一回の公演には、『海にゆく騎者』(シング作)、『そら豆の煮えるまで』(スチュワート・ウォーカー作)、『カアル・ブッセ』(久保田万太郎作)が予定された。しかし、夏の終わりに予定されていた初回公演は、GHQから翻訳劇の許可が下りずに上演中止命令が出て、『カアル・ブッセ』のみを試演する。山門郡瀬高町の劇場で、観客を入れず関係者のみの上演だったそうだ*18。そして1947年10月に檀一雄が上京し珊瑚座から離れる。

檀の上京後は中村能三*19が引き継いだ。珊瑚座ではなく「大図座」という名称に変えたという説もあるが*20、『檀と真鍋』によれば第一回公演として1948年12月に柳橋劇場にてチェーホフを、1949年11月に九大文化祭にて『三年寝太郎』『雲の涯』『教授とマダム』を上演、12月に『興安楼』(会場不明)を上演したようだ*21。そして1950年9月に第4回公演として『ワーニャ伯父』を福岡市記念館で上演した*22が、その年に中村が翻訳で身を立てるために上京し、珊瑚座は事実上解散した。

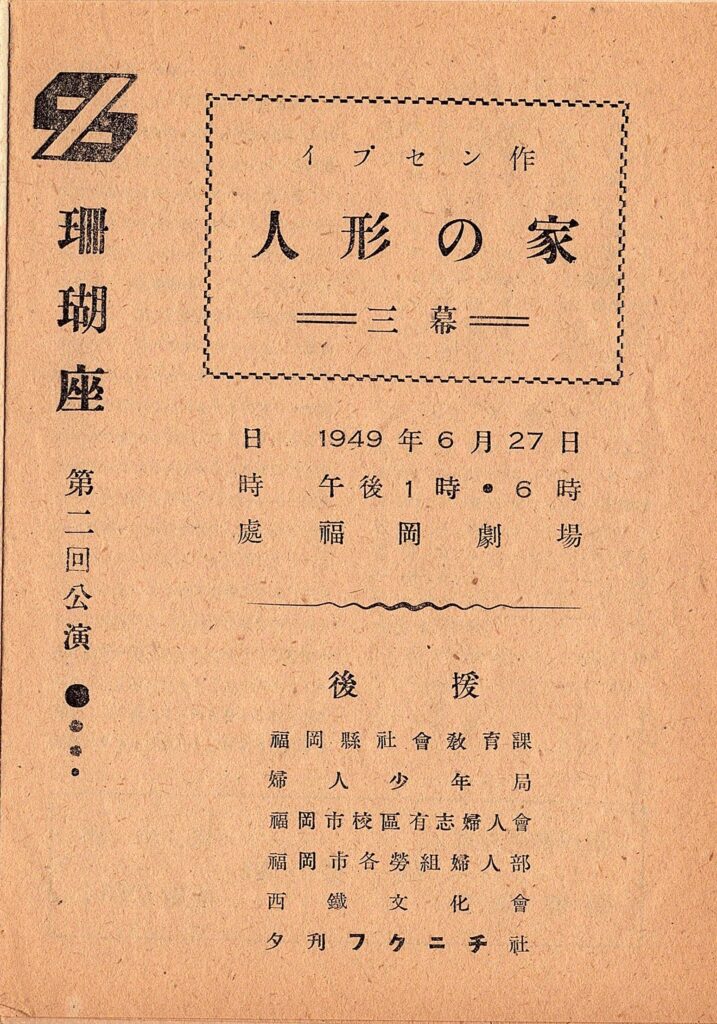

追記:貴重な資料を発見した。1949年6月に珊瑚座が「第二回公演」としてイプセンの『人形の家』を福岡劇場にて上演していたという資料である。演出は榊山圭介。総務(スタッフ)として、姓は異なるが「門路能三」という名がある。上述の、その後を引き継いだ中村能三と名が同じだが同一人物かどうかは不明。なお、この公演の裏方スタッフにも出演者にも檀一雄の名はないが(入江杏子の名はある)、「珊瑚座同人」という一覧には檀一雄の名は連なったままである。福岡を離れてもこの時点では在籍はしていたようだ。

劇団生活舞台の創立が1954年であるから珊瑚座の最後の公演から4年ほど空く。従って関連は不明のままだが、生活舞台の前史として位置付けておく。

②につづく

注(クリックしたら注が出ます)

*1 『一九四〇年代素人演劇史論』小川史 2021年、春風社

*2 博多淡海一座 1945年8月15日から24日まで 大博劇場にて

*3 棚町は1946年3月から49年10月末まで福岡検閲局に勤めている。「第三地区は僕一人です。だから広島、あるいは岩国から鹿児島までの間の占領軍の演劇検閲は、たいてい僕を通っているんですね」と述べている。(「棚町知彌氏にきく -占領下の福岡博多を中心とする、演劇検閲と地方演劇の状況―」棚町知彌、宮田繁幸、岩井眞實、永井美和子、『歌舞伎 研究と批評25』P.24)

*4 「棚町知彌氏にきく -占領下の福岡博多を中心とする、演劇検閲と地方演劇の状況―」棚町知彌、宮田繁幸、岩井眞實、永井美和子、『歌舞伎 研究と批評25』P.24

*5「九州自立劇団協議会の在り方について」棚橋知彌、『演劇雑誌リドウ』創刊号 1948年8月

*6 「戦後地方演劇の一例――檀一雄『珊瑚座』の周辺――」長能秀樹 『日本文学52巻11号』2003年11月

*7 菅孝行が、『戦後演劇 新劇はのりこえられたか』菅孝行 1981年 朝日選書 において、『自立演劇運動』を引用している。

*8 「戦後地方演劇の一例――檀一雄『珊瑚座』の周辺――」長能秀樹 『日本文学52巻11号』2003年11月

*9 数々の本や記録では、「労働運動との関連」という表現が多いが、それがどの程度「運動」だったのか、現状では私にはわからない。あくまでも私の印象としてとどめておいてほしい。

*10 「戦後地方演劇の一例――檀一雄『珊瑚座』の周辺――」長能秀樹 『日本文学52巻11号』2003年11月

*11 「福岡からの報告―新劇と地域文化について」における司会の森下公平の発言。これは、福岡で1983年9月7日に行われた「住民と生活の安定と創造的発展のための綜合地域政策懇話会」例会でのこと。「新劇と地域文化」をテーマにした例会に、高尾豊(生活舞台)・猿渡公一(福岡現代劇場)・野尻敏彦(テアトル・ハカタ)の3人がそれぞれ報告を行い、司会を森下公平が務めた。『演劇会議』55号

*12 「珊瑚座設立宣言」『午前』2巻1号 1947年1月号

*13 檀一雄:文学者、與田準一:当時郷里の瀬高町に疎開していた童話作家、伊藤佐喜雄と大西巨人:福岡の出版社・三帆書房から出ていた文化総合誌『文化展望』を編集していた、真鍋呉夫と北川晃二:南風書房

*15 「福岡の演劇の動向」高尾豊 『演劇会議』55号

*16 「戦後地方演劇の一例――檀一雄『珊瑚座』の周辺――」長能秀樹 『日本文学52巻11号』2003年11月

*17 「午前 青春への恋文 文学誌『午前』とその周辺」 福岡市文学館 2024年

*18 「棚町知彌氏にきく -占領下の福岡博多を中心とする、演劇検閲と地方演劇の状況―」棚町知彌、宮田繁幸、岩井眞實、永井美和子、『歌舞伎 研究と批評25』P.24

*19 翻訳家。檀一雄の旧制福岡高校の先輩だった。終戦直後に、三井郡三国村三沢(現小郡市三沢)の県立種畜場に勤務しており、その時代に檀と交流があったという。『中村能三について』中村禎里 『背に廻った未来』

*20 「戦後地方演劇の一例――檀一雄『珊瑚座』の周辺――」長能秀樹 『日本文学52巻11号』2003年11月

*21 これらは珊瑚座に入団(1949年11月)照明を担当していた山本昭三氏が福岡市総合図書館に寄贈した『劇団珊瑚座第4回公演 チェホフ作 ワーニャ伯父』と題されたパンフレットに記載されている。

*22 「『午前』の誕生、珊瑚座の顛末」和泉僚子(福岡市総合図書館特別資料専門員)『檀と真鍋』 2010年 福岡市文学館