2025年8月29日(金) @ぽんプラザホール

*10年前に始まった「キビるフェス」。前身の「福岡演劇フェスティバル」の頃から、観客の立場やら審査の立場やらでお世話になっていて、気づくとかなりながーいお付き合い。特にキビるフェスでは、私がその前からやっていたシアターカフェを「キビるカフェ」という名でやらせていただいて、文字通り観客同士と、そして対象作品の関係者と「キビらせて」もらってきた。

今回はなんと記念すべき10年目! 「こんな作品が見られるのー!」って大興奮したこともあったし、コロナが蔓延し始めたころがちょうどキビるフェスの時期で中止か続行か(安全か)?とハラハラしたこともあったなぁ…、と振り返りモードは不要、10回目を迎えたお祝いモードで記者会見に臨んだ。

記者会見

*司会は、キビるフェスの企画制作を担当しているアートマネージメントセンター福岡(AMCF)の橋本さん。そして壇上にはキビるフェス2026を行う会場の代表の方4名、参加団体の代表者たちが座っている。まずは開催事務局AMCFの仁田野さんが、そのあとそれぞれの会場の方々が一言ずつ挨拶をした。(ごめんなさい、長いから省略…!)ではここから、参加団体のコメントを、どうぞ!

<福岡ダンスエクスチェンジ2025 (福岡)>パピオビールーム 12月12日(金)~14日(日)

鈴木アイリ(福岡ダンスエクスチェンジ・芸術監督):2023年から福岡で国際的なコンテンポラリーダンスフェスティバルを開催しています。現時点で7作品が決まっています。幼児から小学校低学年を対象にしたピアノとダンスによる百田彩乃さんの作品、演劇とのコラボもやりたくて劇団GIGAとダンサーのコラボレーション作品、オランダからAndrea Hacklという女性のプロジェクターを使った作品、パリで長く活動しているGeisha Fontaine(振付家)の過去作を福岡のダンサーが再演する作品など。10分から長くても60分ぐらいの作品です。どの作品も質が高い!「福岡でやりたい」という方々が上演してくれる予定です。

柴山のひとこと:コンテンポラリーダンスってほんっとに自由で幅広い。こちらの想定を軽々と超える。もちろんテクニックで見せるものもあれば、コンセプトでぐいぐい惹きつけるものもあるし、これがダンス?と首をかしげるようなものもある。「コンテンポラリーダンスって意識高い系だよね」って思ってる人も多そうだけど…実は「意識広い系」なんじゃないかなぁ。びっくりして、呆れて、ニヤニヤして、あくびして、グッと来て、ドキドキして…そんな楽しみ方でいいんですよね、きっと?

<0の地点『西のまるい魔女』(福岡)> ぽんプラザホール 12月19日(金)~21日(日)

宗真樹子:0の地点は50代の女優二人によるユニット。

峰尾かおり:二人が出会ったきっかけは劇団GIGAの共演。その後、茶飲み友達から「自分たちが楽しいと思える、等身大のことが表せるお芝居がしたいと結成しました。ユニット名の由来は、社会学者でもあり哲学者でもあるカイヨワの言葉から来ています。演劇って遊びだと思っているので、遊ぶ上で「まっさらでありたい」という思いから命名しています。

宗:今回は客演にペッツの秦かよこさんをお招きしている。作品は劇団きらら(熊本)の池田美樹さんに依頼、完全に描きおろしの新作です。

峰尾:写真ではキラキラして写ってるんですけど、おそらく…

二人声を揃えて:キラキラしてない。

宗:写真ではステッキとか持ってるんですけど、おそらくステッキは…

二人声を揃えて:出てこない。

峰尾:50代の女性の日常が前向きになるような話になると思います。

宗:作家の池田さんからの言葉を預かってきました。「変わらぬ明日の見方を変える。あなたの近くにもきっといる、五十路の魔女の物語」…魔女が出てくるかも、しれません。よろしくお願いします。

柴山のひとこと:「キラキラしてない」の言葉が(まるでセリフかのように)二人の声が揃ったのには笑ってしまった。息ピッタリですやん。50代女性の話って巷にそんなにあるわけではない。そしてあるとしてもとてもステレオタイプな描き方しかない。やれ更年期とか、倦怠期とか、疲れたおばさんとか。それを池田さんはどんな風に描いてくれるだろう? 日常の先のちょっと不思議な物語かな? しかもこの3人ならちょっとコミカルに(真面目にずれた感じで?)やってくれるんじゃないか…なんて早くも妄想してますよ!

<Lebel 19 プロデュース『証明』(東京)> 塩原音楽・演劇練習場大練習室 12月26日(金)~12月27日(土)

黒澤世莉(演出・翻訳):旅する演出家の黒澤世莉です。キビるフェスに関わるのは2回目、前回はパピオビールームで上演、今回は塩原音楽・演劇練習場。ぽんプラザは昔自分の劇団で上演しているので、あとはなみきスクエアをやれば4施設コンプリートです! 今回の作品はデイビッド・オーバーンという劇作家が2000年に書いた『Proof』というアメリカの作品。シカゴ大学の天才数学者が100冊以上のノートを残して死んだ、そこに価値のある証明が遺されているのかないのか…娘のキャサリンが絡んで…というしっかりとした濃密なドラマを見せられると思います。本作を上演する理由は、2008年に本作を上演した時と見え方が変わったから。当時は娘キャサリンという才能のある女性の話だと思っていたけれど、今読むと精神の調子が不安定な父親を看るヤングケアラーの話だと思った。そう捉え直して新たに試行錯誤して俳優たちと作っているところです。

富田文子:キャサリンの姉の役をやりますが、仕事をしながら家族を支えるという役回りになります。数学の証明の方に話がいきそうになるんですが、家族の話だと思っています。

黒澤:ちなみに妹(キャサリン)に悪口言われますけどどんな気持ちで受け止めてるんですか。

富田:かわいいにくたらしい…罵詈雑言を浴びせられる私を…ぜひご覧ください。

柴山のひとこと:まず戯曲がとっても気になります。きっと濃密な会話劇。たっぷりとした空間が、時間が進むにつれて緊迫して窮屈に感じられるようになるんじゃないか…なんて勝手に想像してます。興味深いのは、翻訳した黒澤さん自身が、時を経て違う読み方をするようになったということ。黒澤さん自身の変化もあるでしょうけど、時代の変化の影響もあるでしょう。そう聞くと、2008年の上演も見たい、なんて無茶なことを思ってしまいます。何が「証明」されるのか、舞台でしっかりと確かめたいです。個人的には罵倒される富田さんの様子も楽しみにしてます(笑)。

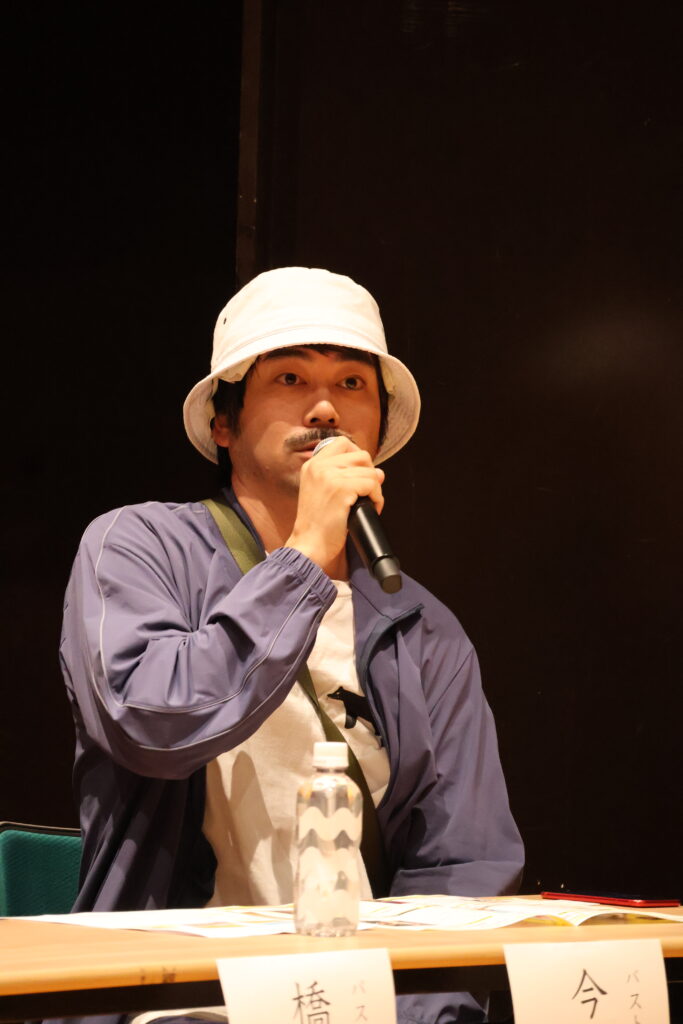

<MICHInoX『熾掻~トロイアの男たち1868』)仙台> ぽんプラザホール 1月9日~22日

本田椋(作・演出・出演):MICHInoXの本田です。その節は本当に…ご迷惑をおかけしました…(注:本フェスの事務局である仁田野さんが6年前に見に行った彼らの舞台、その舞台上で演出家がやめると宣言。仁田野さんは挨拶もできずすごすごと福岡に帰った…ということが、このたび判明したのでした)…こうして6年越しに博多に来られた事を嬉しく思っています。6年前は「短距離男道ミサイル」という劇団名でやっていました。2011年の東日本大震災の時に形成したチームで、若手男性が集まって何かできることはないかと話し合った結果、裸体で騒ぐというパフォーマンススタイルで活動をしていましたが、去年改名してMICHInoXになりました。ここ数年は東北の題材を使って作品を作っているということで「みちのくのチーム」、それと(劇団名の)エックスは数学での変数を意味するので、東北の可能性を舞台に結集させたいという気持ちで活動しております。

今回は幕末、戊辰戦争の中でも最大の悲劇と言われる会津戦争の終了直後を、ギリシャ悲劇の『トロイアの女たち』を下敷きに描いてみようと思っています。『トロイアの女たち』はギリシャとトロイアの戦争が終わってトロイア城が陥落した直後ですが、この作品は会津藩の鶴ヶ城、1日に2500発の砲弾が降り注いだという悲惨な状況の中で男たちが集まってきて話し始める、もしかしたら脱ぎ始めるさわぎ始める…かもしれません(笑)。個人的には祝祭と鎮魂は紙一重じゃないかと思っていて、悲惨な状況だからこそ生きる力になるお祭りを舞台上に結集させたいと思っています。

午前中に博多の街をブラブラしていて、櫛田神社の歴史博物館で出会った方に山笠を熱く聞かされ何を言っているのか分からなかったんですけど(笑)、祭りにかける思い、タイムレースというバカバカしさ、東北にも変な祭りいっぱいあるのでシンパシーを感じまして、熱い祭、熱い文化、熱い演劇がある街で僕たちのちょっと変な作品を上演できることに燃えています。

柴山のひとこと:「敗北までの物語」って後世からみるとドラマチックで描きやすい。敗北=終わり、だから。でも実際には敗北したけど終わりじゃないことってたくさんあるわけです、生き残ってしまった場合は。「敗北から始まる物語」はきっと、ひねくれたりやけくそだったり実はホッとしていたりと複雑だろうな。だからこそ、ユーモアにあふれた描き方が「効く」んじゃないかなぁ、なんて。敗北した者たちが脱ぎまくる…のかどうかは知らんけど(笑)、笑いと悲しみが表裏一体となって迫ってくる作品なのではないかと期待しています。

<Mr.daydreamer 『ハムレットマシーン』(福岡)> 塩原音楽・演劇練習場大練習室 1月16日(金)~18日(日)

上野隆樹(演出):2017年から活動していて、近年では俳優の身体訓練を取り入れて身体言語を共通言語としてやっていくことが一つ。また、俳優の身体の上に映像を重ねて、俳優自身の負荷を増すことができるだろうかという試みをしています。昨年から我々が「広場型劇場」と呼ぶ、劇場の椅子をなくして観客が自由に見たいとことでどこからでも観れるような試みもしています。それだけの作品強度を担保しています。今回も同様です。さらに画家の浦川大志さんとのコラボも実施予定、何かしらのオブジェクトを作るという話になっているので、それを空間の中心にしながらその周辺で映像や俳優の演技をやる構成にしていきます。

『ハムレットマシーン』は東ドイツ出身のハイナー・ミューラーが描いた戯曲。東ドイツで生まれた作品が西ドイツに広まっていったという、奇怪な運命をたどっています。2年前にWSで扱って大敗北を喫したのですが、その後プラトンのソクラテスシリーズをやったことで自信がついてリベンジをすることにしました。自分は『ハムレット』を「実体のない何かに踊らされているのに自分の意思だと錯覚して動き回るが、結局舞台にすぎない…それを後世に語り継いでくれと美談で終わらせた」という話だと思っています。対して『ハムレットマシーン』は「私はハムレットだった」という過去形から始まる。これは、資本主義陣営がもたらした「平和」と、それを甘受してもう転覆しようとは思わなくなった人物たちを考えていく試みになります。平和について本質的に重要なものは何か、という問いです。

野上紗羽(制作・出演):福岡で活動している、現役の大学生から27歳までの20代の5人のカンパニーです。コラボする浦川さんが1月から3月に福岡市美術館で個展を開催、同時期なのでこちらも見に行っていただきたいです。

柴山のひとこと:は、ハイナー・ミュラーですよ。ハムレット・マシーンですよ。オリジナル戯曲で「小難しい」作品を作る人はいますけど、一定の評価を得ている、そして本当に難解な既成戯曲に取り組もうとするのは大したもんだと思います。Mr.daydreamerさんの作品…難しいんだけど、演出の上野さんはきっと考えて試行錯誤することが好きなんでしょうね。観客も負けじと作品に対峙しましょう! 考える芝居になるのか、感じる芝居になるのか。浦川さんのオブジェも楽しみです。

<バストリオ+松本一哉『黒と白と幽霊たち』(東京)> なみきスクエア大練習室 1月23日(金)~25日(日)

今野裕一郎(作・演出・出演):僕は元々ドキュメンタリーの映画を撮っていました。佐藤真さんというドキュメンタリー監督に教わっていましたが、東京に出てから宮沢章夫さんに出会って舞台の世界に入りました。母親が戸畑出身なので福岡でやれることが嬉しくかなり気合が入っています。

橋本和加子(制作・出演):バストリオは2010年から始めて今年で15年、メンバーは現在6人いてそれぞれ、バンド、デザイン、料理…いろんな人たちがジャンルを超えて集まっているユニットです。葦の芸術原野祭の運営にも携わっていて、演劇にフォーカスした活動というよりも、私たちが開く場に人が集まってくれて、そこで生まれることで何かを起こしていくというチームです。分かりやすい起承転結の物語ではないが、生活と繋がったこと、個人の体験や思いをそれぞれが粒立って並んでいくことで上演時間があるというパフォーマンスをしています。

松本一哉さんは打楽器奏者。ドラム以外にも造形物たとえば鉄の波紋、壁をこする、床を踏む、そういった音も演奏の中に取り入れていて、観客の咳払いや赤ちゃんの泣き声も即興で演奏の中で取り入れたりします。彼とは2016年のこの作品の初演からずっと一緒に活動しています。

今野:作品について。10年前に、東京の谷中の宗林寺という場所で、お盆の時期、外からセミの声が聞こえ墓参りに来る人たちがいる中でお堂の近くのホールでやらせてもらいました。当時シリアが空爆されていていたんです。演劇は「その時その日起きた事ですら舞台上の中に入り込むことができる」というのが大きいと思っていて、自分はシリアが攻撃されることに痛みを感じていたのでその事が作品の中に入ってきて作りました。広島を始め15都道府県で44回やってきましたけど、敗戦記念日…その頃によく上演されてきました。ひどいことがいろんなところで起きている限りはこの作品をやり続けるつもりです。今もパレスチナの攻撃がされ続けてひどいことになっていますけど、この作品がやられているというのはどこかで誰かが殺されているということです。10年ぐらいやっていますが、痛みを感じながら上演しています。この上演をできなくなった日が、そういうことが終わった、止まった時だと思ってやり続けています。その事も向き合いたいと思っています。

柴山のひとこと:話を聞きながら連想したのが、音について。空爆や砲弾…の爆音は当然だけど、その中での静寂もまた怖いだろう…でもその時に聞こえるちょっとした自然の音だけが「生」を実感させてくれるんじゃないかな、と。――私は芝居において割とテキスト重視になりがちなんだけど、この二人の説明を聞きながら、この芝居において「自然がもたらす音」はどのような意味を持ってるのかなと興味を持った。遠くにいる名も知らぬ誰かの痛みを受け取る芝居、心して見たいと思います。

質疑応答

*冒頭でフェス事務局の仁田野さんが今年は多彩だと発言していた通り、内容もさることながら表現も多才なラインナップになりそうな予感。そこで、質問してみました。

「特に誰に見てもらいたいですか?」

鈴木(ダンスエクスチェンジ):福岡は子どもたちが多くて、ダンスの教室がすごく多いんですね、そういう人たちに知らせたいなと思っています。チラシを配るだけだと分かってもらず、学生さんたちにどうしたら来てもらえるかと考えています。

宗(0の地点):私たちが50代なので同じ世代の方たちに見ていただけると嬉しいなと思います。同級生が見に来て、同じ世代の私が舞台で大きい声を出して喜怒哀楽を出しているのを観て元気になったと言われることが多かった。今回はそれがテーマになっていると思うので同世代の女性、男性に。

峰尾(0の地点):日々の暮らしに少しでも明かりをともせる作品になればいいと思っていますのでやっぱり同世代の方に。

黒澤(Level 19 プロデュース):ヤングケアラーの人に見ていただきたい。小・中・高校生…演劇を見る機会も少ないかもしれませんが、高校生以下は1000円に設定していますので来てほしいです。小学生でもやり取りは分かると思います。

本田(MICHInoX):お祭りが好きな人、歴史が好きな人、あとは故郷へ何らかの思いを持っている人に見ていただきたいです。東北は古代から現代にいたるまで常に「負け続けて」その時々の「中央」から搾取されてきた土地なので…その中で文化や変な祭り、風習、豊かな変なものが生まれているので「負けても負けない」というようなメンタリティ、平たく言えば元気が欲しい方に見に来てほしい。

上野(Mr.daydreamer):今回は特に現代美術がお好きな方、SNSに疲れてきた人たちに――僕なんかも一方的にサジェストで押し付けられて疲れて来ているので、そんな人たちに見てほしいです。

野上(Mr.daydreamer):上演不可能と言われている作品で、ストーリーラインもト書きも存在しない、濁流のようなセリフが続くテキスト。「途中でストーリーは分からなくなったけど浴びた感覚」「その場を体感した」という感想も頂くからそんな体験をしたい方にお勧めします。

今野(バストリオ + 松本一哉):最近この作品を知床でやったんですが、長崎の慰霊の日の後だったので、ある高校生が泣きながら「作ってくれてありがとうございました」と言ってくれたことが自分にとってはすごいことでした。伝えてくれたことが嬉しかった。生活の中でそのこと全てが繋がっているので、生きていく中で色々考えてたいと思っている人が見に来てくれると嬉しい。――若い人、本を読むのが好きな人、音楽やっている人など。東京でも演劇好きな観客の方が少ないぐらいで、間口はいっぱいありますので…僕も芸術に救われた口なのでこれがきっかけになって生きていけるぞという人に見てもらいたいと思っています。

そのほか

*どれも外せないラインナップです。詳細はキビるフェスの特設ページをご覧くださいね。

そして今回もまた「キビるカフェ」をやります。(満席になることもあるからご予約はお早めに)参加団体の皆さんには「キビるカフェやりますから、ぜひぜひご協力くださいね!」と伝えておきました。ワタクシ、今年もキビるフェスを味わい尽くしたいと思いますっ! ぜひあなたもご一緒に。