<KBC放送劇団 園田晴久さん>2006年5月29日、30日インタビュー

*園田さんは、五大学合同演劇祭で活躍し、KBC放送劇団創設を働きかけ、そして劇団道化を設立し…と福岡の演劇シーンで重要な役割を果たした方である。

東京に育ち高校から福岡へ。熊本大学に入学したけれどその後福岡教育大に移ったという。その頃は大学演劇が盛んで、九州大学・福岡教育大学・福岡商科大学(のちの福岡大学)・福岡女子大学・西南大学の5つが集まって五大学合同演劇が始まる。この時代の大学演劇で活動した人々が、後に福岡で演劇活動を行ったり(猿渡公一さん=現代劇場)、東京に出て演劇活動をしたり(広渡常敏さん=東京演劇アンサンブル、米倉斉加年さん=俳優)、そのほか映画監督になったり(貞永方久さん)と大活躍するようになる。多方面で活躍する人材を輩出した活動だった。その五大学合同演劇の仲間と、園田さんは放送劇団を創りあげる。

民間放送ができたのは昭和29年、30年頃だったかな。一番遅かったのはTNC、本当に遅かったのはFBSだったけどね。放送劇団については、NHKの放送劇団というのは戦中からあったの。九州の一番最初はGK、熊本ね。それからLK(福岡)。

五大学合同演劇で一緒だった奴で、佐賀大学に行っていた岩松尚(ひさし)って男がいるんですよ。この人が来て「一緒に芝居を作ろう、これからあちこちに放送局ができるから放送劇団というのを僕たちの手で作ろうよ」っていきなり言うんですよ。僕も面白いと思って。それで岩松と二人で福岡に行ってね。RKBに行ったらちょうどアナウンサーボックスをトントントンと作っていた。岩松が名刺を渡して「ひとつ僕たちの手で放送劇団を作りませんか」って言ったら「いや、けっこうです」って断られた(笑)。RKBはその頃(放送劇団が)できかかっていたんだね。それでNHKに行ったら、NHKには(放送劇団が)あるからね、その横に商工会議所があるからね、そこに行って株屋のおやじさんをつかまえて「東京には素晴らしい劇団がありまして、放送劇団というんですが、それを作りましょう、資金をお願いしたい」と言ったらね、よろしいと言われて。そこは株屋だから先見の明がある。ところがこそこそ二人で逃げる羽目になった。というのはそのおやじさんから「よろしいが、1つ条件がある。実は私には女がいるが、それは顔はまずいが三味線がうまいから裏のお囃子で使ってくれないか」と言われてさ。冗談じゃないよってそれでやめた(笑)。嘘みたいな話だけどこれは嘘じゃないんだから(笑)。それでそのうちに九州朝日放送っていうのができるって事が分かった。

――1954(S29)年、久留米市に10k局としてKBC九州朝日放送がスタートします。

岩松は局に入ったが、僕はイヤだって逃げ回ったよ。岩松は入れと言ったけど。だってその頃放送局なんて…役者とか…ってそういう時代です。岩松というのはLKの台本も書いていたわけ。それからもう一人ね、磯田了(かのと)くんというのがいたの。これが福岡教育大学商学科出てたんだけどこの男もプロデューサーをやってたの。この二人だけなの、制作。これはKBCの社史には載ってないと思うよ、久留米族に弾き出されたから。それでこの二人と放送劇団を作ろうよと。それで僕が外部の団長で、僕と岩松で相談して、ほとんど文学座の答案を丸写しにして、有名なアリストテレスのポエティカ、詩学について述べよとか、悲劇の三つのテーゼについて述べよとか、そういう試験にしたの。ところが当時はみんなよく知ってるの。わかるわけ。だから富士山の高さは何メートルかって、それで落ちるのが決まってっていうくらい。それを写したわけ。日吉小学校で試験をしたの。50人くらいは来てたね。とったのが15人程度。男だと明善高校出身の坂田直樹(のちの熊本火の国祭実行委員会)とか安本清史(のちのRKB放送劇団を経てやまぐちのはぐるま座設立)、松山秀美(のち小学校教師を経て出版社へ)、女子は大坪礼子、加藤展子(のち電通)、高山玲子(のち昭和女子高校校長、日田教育学園理事長)、松山恵子(のち小学校校長)という女がいたね。岩松が演出やってね。

――そしていよいよ久留米時代のKBC放送劇団が始まったんですね。

その頃の作品は、新協劇団との共演もあった。磯田君が演出をしてね。それから博多玄海さんとの共演もやって、楽しく懐かしい思い出だね。

劇団がテキストとして使って練習してたのは、『エリコと共に』ってラジオドラマですね。共産党的に言えばプチブル的な、いわゆる小市民的な「なんでお前泣いてるんだい」「君、昨日スープを作ったね、塩が一さじ足りなかったね」とか、そういうの。あと田井洋子の『魚紋』というのがあったね、1時間物。これがよかったね。このころはベロシティマイク。効果音をうまく使ってた。その頃のドラマでは、NHKラジオ・内村直也の『足音』とか最高だったねぇ。息子が戦争に行ってて、目の薄くなったお母さんが縫物をしていて、そうするとピシャピシャピシャと音がするわけ。そこで幻想的な会話が始まるわけ。「帰ってきたんだね」「帰ってきたよ」でもやっぱり帰ってこないんですよ。そういう効果音を、エフェクトをうまく使った作品が多かった。人間の喋り以外に効果というものを非常に大切にしていた。この時代はね。だから鉄道なんかの音もマイクをぶら下げて録りに行ったね。この頃はまだテープというのが高うございましたから、技術がまだ発達しておりませんから録音したものをそのまま放送することはほとんどない。生なんです。だから大変でした。

英国の炭鉱の話を翻案してね、どうしてもポチャポチャっていう音とか落盤の音とかが出ない、それで考えたのが、小豆を買って来てね、便所に落とす。そういえばNHK大阪が効果音で賞をとったことがあるの。雪を踏む音。踏んで歩く音。キュッキュッキュ、クックックという音になるでしょ、暗い夜道、彼女のところに忍んでいく音、泥棒でもいいんだけどさ、藁靴に葛粉を入れたんですよ、少し。小麦粉に葛粉を入れて。そしてクックックが少し多くなって雪が熱くなったら葛粉を多くしていって。効果賞。すき焼きは濡れた雑巾の上にやかんを置いてジャーって。芸者を口説く役の時にはとっくりのトクトクトクって音が出ないんだよ、どうしても。新聞紙をいっぱい入れてね、それを細かくちぎってね、後ろには大きなのをちぎって入れるとね「トクトクトク」。僕が考えたのはね、キャバレーなどでけんかしてビール瓶がガチャーンて割れるでしょ、あれはね、ボーリングだった。あの頃ボーリングはなかったけどね、ガラス瓶を買ってきてビール瓶を乗っけて、ビール瓶をやすりで切って半分にしてそれをまたくっつけといて、こっちからボールを投げるとガチャンガチャンとなるでしょ。それがね、テレビに出る頃になった放送劇団なんかは効果はめちゃめちゃ。傘の倒れる音なんかを作る台本作家がいるからね。しょうがないから効果マンが振る傘を持ってきてバタンて。そんな思い出話があります。

――園田さんは放送劇団でどのような仕事をされていたんですか。

その時私は声優とね、物も書くしね。KBCの初期はね、サスプロっていうのがいっぱいあったの。サステイニングプログラム。コマーシャルの付いていない、自腹で放送品やいけない番組のこと。電話がかかってきて「うまちゃん、5分くらい埋めてよ」とか。仕方がないなって詩でも書いて。それで「今の詩はフランス・ジャムからとりました」、そんな人いないよ(笑)。空き時間の埋め草係だね。僕は何でもやったよ。お給料はKBCからもらってたんだろうね。あまり覚えていない。

しばらくして、高尾(輝樹)さんが入社してね、それから梅津昭夫ってこれが早稲田出身で、この二人が岩松と磯田の後輩という形でプロデューサーとして入ってきた。磯田は才能があったね。梅津昭夫、高尾君、この二人はKBCの初期を立て直した。KBCを立て直して食べさせたのはこう言っちゃ悪いけど放送劇団なんですよ。それをやったのは梅津昭夫。

そういえば、岩松からは、声優の発声について教えられたね。その頃は新協劇団のドラマもやってたんだけどね、スタジオでやってるでしょ、そしたらスタジオの入り口から牛を「どうどうどう」って言いながら紐を引っ張る演技をしながら入ってくるの。ぐるっと回ってやってきて、それから紐をスタンドマイクにつけるのよ。グッと縛ってね。それから僕の方を向いてね、「おばんでやんす」ってセリフ。ラジオなのに。だから芝居の演技と声優の演技の違いなんです。声優の発声の基本というのは映画やテレビと全然違うんだ、もちろんいた(舞台)とも。なぜなら声優というのは自分という有体はないんだ。でもあなたと話すのにないといかんでしょ、だからどうするかというと台本を通してそれを作る。マイクに自分の声を集中してやるから、品の悪い言い方をすれば妄想たくましくするようなもんなんですよ。だから放送劇というのは、舞台なんかより僕は惹かれるのね。だからブレスね。ブレスが非常に勉強になったですね。

放送も生だと言ったけど、でもね、割とすぐテープになりました。テープはスコッチ(3M)というもので、社会文化史的に言えば、昭和26年にサンフランシスコ条約が調印されたからそれ以降だね、本当は2,3年は遅く入れる予定だったけど日本がまた軍事化していかないようにアメリカの資本が入ってきて、ホールもアンテナも全部アメリカのものだった。まだ日本では作れなかったんです。そういうことから始まったんです。それからスタートの時に、アメリカ流で両手をあげて「ワン、ツー、スリー」ってそれから人差し指を前に出す、あれも全部アメリカが教えたんですよ。

昭和32年かな、形としては第一次の放送劇団は自然と解散となった。福岡に移ったからね。それとその時、プロデューサー同士の内部分裂があって、革命が起こったんだね。石井好子さんが久留米公会堂でシャンソンのコンサートをやったわけ。詳しくは省くけど、その時の事。でもそのコンサートでは、感激することもあってね。戦後すぐだからライティングとかできないわけ。それで坂田直樹君らが中心になって照明の明暗を実行したの。どうやったかというと、塩水抵抗ね。たらいに塩を入れて銅板を板に巻き付けてそれを上下することで明暗を点けるってこと。もう、石井好子さんは終演後に涙を流して喜んでくれたんですよ。

でまぁ、その頃ちょうど福岡に移ったの。それで生徒募集してそれが本当の放送劇団。花関から本当の放送劇団ができるわけ。いろんな人が入ってきました。NHKとかRKBとかからかなり流れてきました。斉田明とか。この男は小倉の師範学校を出てすごく頭がいい。それからあいつも野放図な男だったね。松尾多可志、背は小さいけどなかなかきれいな男でこの人は東映か日活か東宝のニューフェイスに合格してね、そこから出て来た。森実重雄、道化という劇団を一緒に作ったね。これがRKBの御三家。東京の文学座からインテリ系もきたの。20人から30人ぐらいいたかな。東京並みの放送劇団。

KBC放送劇団の放送劇第一作は鈴木召平作『ダマスの城』、梅津昭夫が演出。当時流行の詩劇スタイルだった。花関ビルに移ってからのプロデューサー陣は、梅津昭夫、磯田了、磯田君はさすが教育学出身らしく緻密なコンテをどだいとした高いレベルの作品を作っていた。それから高尾プロデューサーと古川プロデューサーもいた。古川氏は文芸物に大いに才能を発揮していたけれど病気で倒れられました。

仕事はほとんど徹夜、徹夜なんです。NHKは自作の作品を、RKBは『くろがね劇場』、これはいわゆる八幡製鉄がスポンサーで資本がポーンと入ってくるから放送劇団を食べさせてもらったけど。『くろがね劇場』はいろんな作家が書いたけど、佐木隆三さんなんかもいますね。大坪っていう有名なプロデューサーがいたね、彼はしょっちゅう芸術賞奨励賞をとってたね。そこでKBCは考えた。その頃『赤銅鈴ノ助』が流行ってね。それで山下タメオっていう男を梅津昭夫が連れてきたの。それででっちあげたのが『小天狗霧太郎』。これはですね、全国放送でなんとあの頃32社の民放ができました、(その)全局放送してた。それも25分間毎日です。だからNHKの『こどもの時間』と同じです。それで児童劇団も作ったんです。音楽は平島邦夫氏で、福岡教育大学の教授だった。演奏は九響を含むオーケストラで演奏してました。『小天狗霧太郎』の主役は小学校3年ぐらいからずっと続けたね。大岡新一。これはのちに映画監督になって割と有名になった。数年前に『ゴジラ』もやった。それから悪い山賊の大将が八奈見乗児、これはアテレコでは有名ですよ。「豚もおだてりゃ木にのぼる」(タイムボカンシリーズ)とかララミー牧場とか。この時は白土乗児だったけどね(改名している)。浪人みたいなサムライが出てくるでしょう、あれが金内喜久夫、あとで文学座に入るんですよ。『花咲くチェリー』っていう有名な芝居で紀伊国屋戯曲賞をとった。桂玲子はこの時は大した役をやってなかったけど二期生で、この人(金内)と結婚して、サザエさんのいくらちゃんの役(声優)をやってる。当時はこの番組でKBCを食べさせてたんですよ。放送劇団の方が正社員より給料が高かった。5年ぐらいで逆転しましたけどね。なんで良かったかって言うと大洋漁業がついてたから。その頃野球じゃ、西鉄か巨人か大洋漁業か。マルハね。だからね、食うには困らなかったですね。こんな大きなスポンサーを持っているのは九州にはなかったですからね。『小天狗霧太郎』は東映の映画になりましたよ。里見浩太朗も金内君がやった役をやってましたね。

他のメンバーは、内海賢二、コマーシャルで有名な人。森繁久彌の次にギャラが高いんじゃない? こいつは二期生か三期生。アナウンサーで奈良和っていう人はワイドショーを作った。この人はアナウンサーとして入りましたけど、よく劇団を手伝ってくれた。僕は一人の番組も結構ありましたよ。ラジオ小説とか。

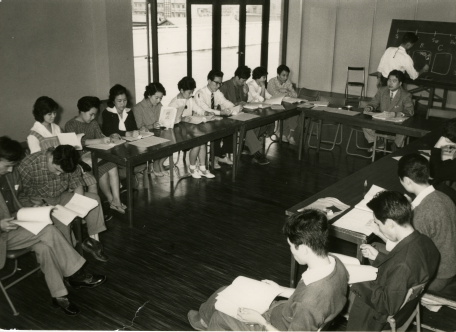

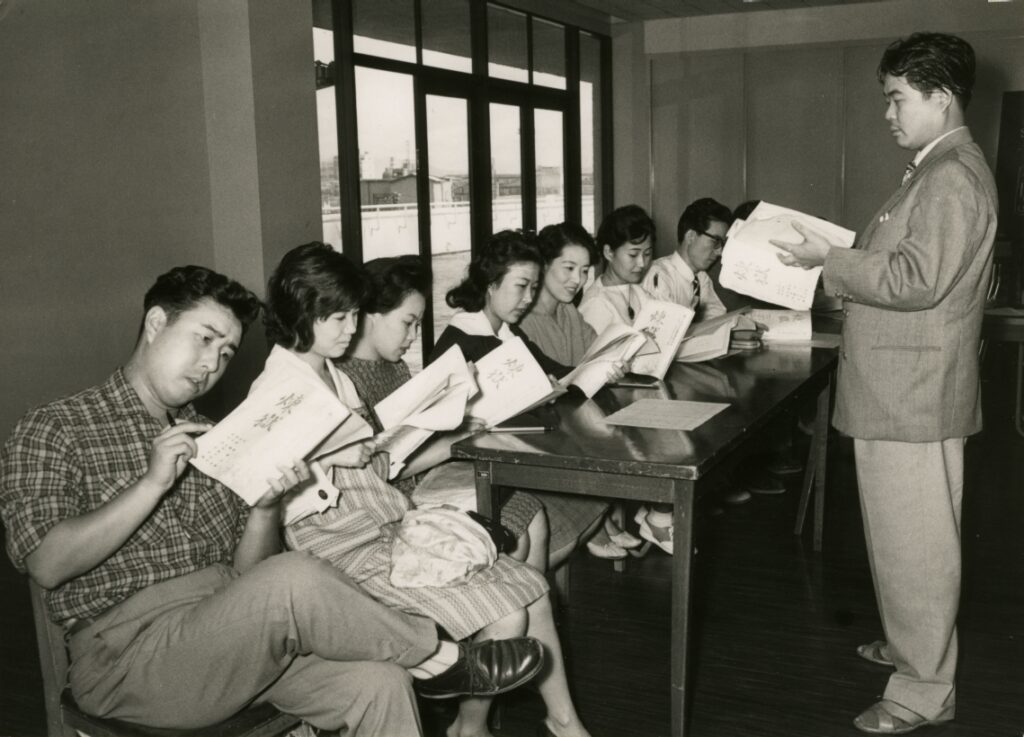

左手前より、石井智之、桂玲子、清水良子、中西萬里、茅玲子、平野優子、石田(名は不明)、

右側に立っているのは梅津昭夫プロデューサー 写真提供・園田晴久さん

――1956年にKBCは花関ビルから現在ある長浜のビルへと移転しますね。

そして新社屋ができた。それと並行に放送劇の方はだんだんと減っていきましてね。テレビの時代も一番最初は生だった。第一作は山下タメオの『青春浪漫伝』、それからチャンバラもやった。数作品撮ったら東京の俳優たちがやってきて、刑事ものなんかが多くなりましたね。ちょうどその頃、忘れられないのは磯田君の事故死です。ある作品の本番の朝に、演出担当の彼が奥さんの目の前で少年が運転するトラックに轢かれて亡くなった。悲しい報告でした…。

それからね、演劇界の革命児・阿部公房氏の書下ろしの作品『煉獄』の制作が始まるんです。演出は梅津昭夫、主演は文学座の芥川比呂士、青年座の東恵美子。芥川さんの実に軽やかで奇抜な解釈と動きに満ちた演技に、新鮮な刺激を与えてもらいましたね。この年の文部大臣芸術祭賞を頂戴しました(注:受賞は藝術奨励賞)。のちにこの作品は『おとし穴』の題名で前衛作家・勅使河原宏監督の手で映画になりましたよ。これにも私たちは協力させてもらったけど、金内喜久夫君も出演しました。その後、上京して文学座に入ったね。そして八奈見乗児も東京に、内海も東京に行くようになった。

――放送劇団の最後の頃は…?

こうして作品を発表していったんだけども、1963(S38)年頃にはもう次第に動きが鈍くなって、1965(S40)年には劇団員が解雇されることになって。最後にね、これになる、労組。放送劇団が組合から独立してね、日本で最初で最後じゃないかな、放送劇団労組。炭鉱がずっとつぶれて離職者がいっぱいいたけど、民間放送の離職者の方が、クビになった人の方が、多いんだから。クビを切るなら27,28のころにすればいいのに30過ぎてからクビ切るわけでしょ。NHKには昔からあったの、日芸労という労組が。日本芸術家労組。すごかった、NHKは。特に広島がね。僕らは三年間組合で闘った。すごかったんだよ。中部日本放送がすごかった。僕は別の就職先が決まってたけど一緒に闘ってよと言われていいよと。ただね、経済的に復帰することは絶対にない、やるなら条件闘争じゃないと、と。二行か三行ね、日本にもこんな変な劇団が組合を作って、九州にもあった、名を残すってことでやらなきゃだめだよと。それで入ったんです。だって、例えば『小天狗霧太郎』は芸術じゃないんだから。今は自分の作品を芸術だと思ってる人が多いけど、あれらの作品は食べるためにやっているんだよ。仕事。結果的にはそりゃ負けたよ。条件は一番悪かったね、KBCは。で、結局1968(S43)年頃に消滅した。RKBもNHKも前後して消滅している。そういう時代になったんだね。