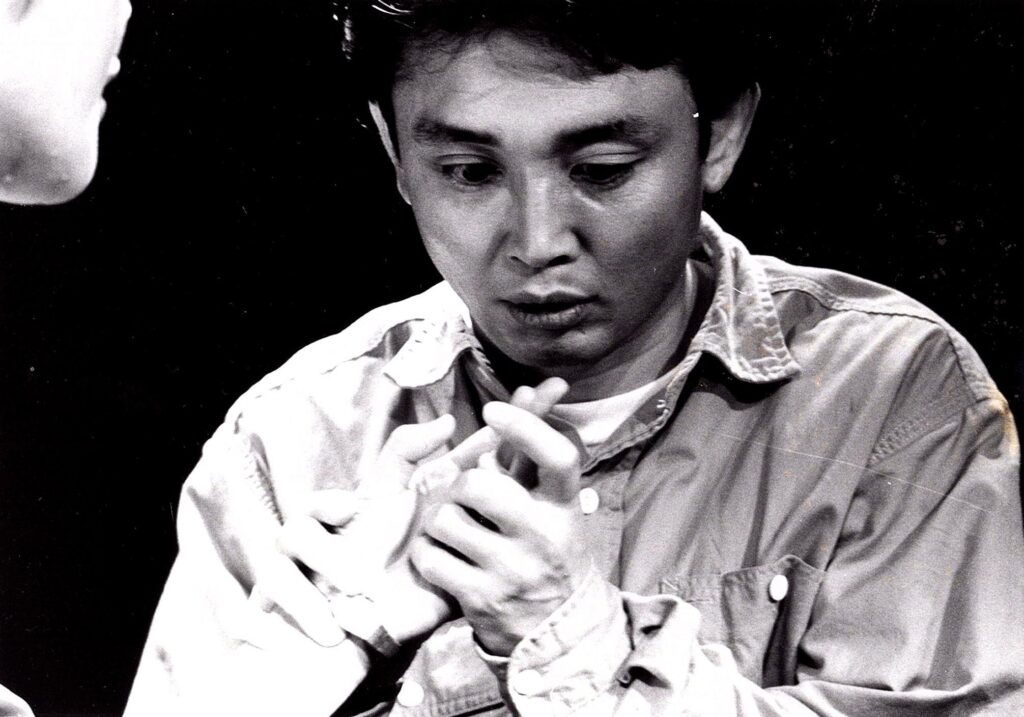

彰田新平さん(俳優)

*上手い俳優である。特に『ハワードキャッツ』の時の彰田さんがとても良くて、「うまいなぁ…」と感嘆したことをよく覚えている。福岡で1,2を争う上手い俳優だと思っているので、いつか話を聞いてみたいとひそかに思っていた。

実際にお会いしてみると、惜しみなくたくさんのことを話してくれる朗らかな方。話の途中で物まねや演技が入るし(ワタクシ特等席での観劇である)話題も多岐にわたって面白い。何より、まさか福岡の老舗劇団、「夢工房」や「現代劇場」に入っていたとは…(‼)、歴史を知る一人でもあっただけに、その内容も興味深い。10代、20代の若い俳優は彰田さんとぜひ話してほしいと思うし、その先に一緒に芝居をすることを目指してほしいと思う。そして、舞台に立つ彰田さんを、また見たいなぁ。

インタビュー

柴山:お芝居を始めたのはおいくつの時ですか。

彰田: 26,7ぐらいの時に市民劇団で。福岡市がバックアップして『ウエストサイドストーリー』を作ったんです。石川先生が演出で、ダンス指導が久保田ほなみさんで。僕が広告代理店に勤めてる時にスポーツ新聞で見て、「芝居したかったけどしてなかったなぁ」とフラッと遊びにいったんですよ。そこで初めて石川先生と会ったんです。「人数が足りないから入るっちゃろ」と言われて入ることになった。終わってから石川先生が主演男優賞を選ぶと言って、僕は主役でもなかったんですけど、僕が選ばれたわけですよ。

柴山:一番活躍したという賞?

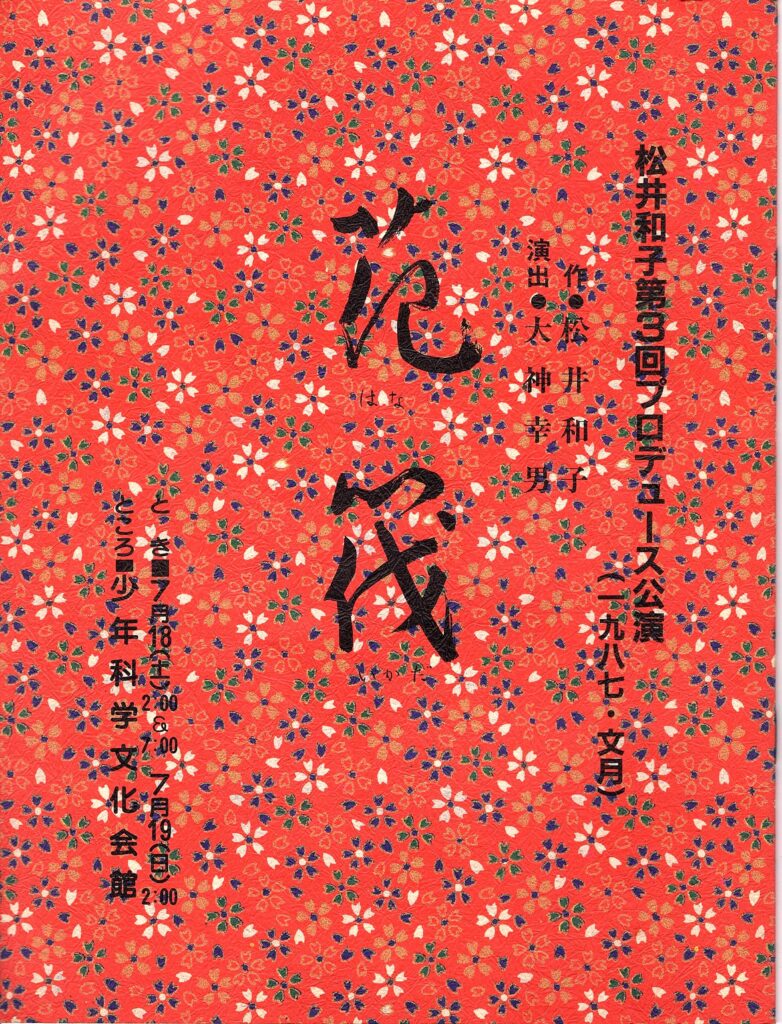

彰田:活躍というか…いい感じで演技してたよという。素人の集まりですから。「君は何かやってたの?」と。福大でアナウンスメント研究会にいたんです。活舌とかアクセントとか勉強してたんです。それでうちの芝居に出ないかと(誘われました)。ある芝居の強盗に襲われて猿轡をされるシーンで面白くしたいと思って、靴下をビロビロってやって「お前は誰だー」ってやったのが受けてね。しぇーみたいな感じで。それで夢工房に出るようになったわけです。そこに佐藤(順一・演戯集団ばぁくう)さんがいた。僕は石川先生を通じて来ているから、ある意味特待生。佐藤さんが道具作りとか夜中までするじゃないですか。「手伝って」って言われても僕は広告代理店に勤めながら来ているわけだから3時4時ぐらいに「明日仕事だから帰っていいですか」って。「いやいや、あなた何しにここに来とうと」って佐藤さんが。佐藤さんは厳しい方だったから。それで手伝う、そうすると疲弊してくるわけですよ。このままやっていたら身体が持たんなと自然に遠ざかっていくわけです。そんな中で『花筏』という芝居をしたわけですよ。それは大島眼科の奥さん、松井和子さんが脚本を書いた。下川辰平さんが出て。その時に東京の役者さんを呼んで。僕はこの時「田原」という本名で出てますけど、けっこういい役をもらったんですね。新人で劇団員でもないのに。

柴山:あ、劇団員ではなかったんですか。

彰田:正式にはね(違う)。下川さんが「君、面白い歩き方するね」と。歩いてみたら(とやって見せる)みんながくすくす笑う。「ね、面白いだろ」と下川さんが言う。

柴山:蹴るみたいな歩き方なんですね。

彰田:なるほど、正しい歩き方から覚えなきゃと。それと下川さんの稽古場での佇まい。「ちょっとプロンプ(プロンプター)入れて」。昔はプロンプ入れるの当たり前だったんですよ。「風邪で声があまり出ないから、プロンプ入れて」と言う割にセリフは全部覚えているわけですよ。それも立ち稽古初日ですよ。それを見た時にプロというのはこれだと。「(道具も作っているから覚えられないとか)それは言い訳でしかない、僕らは命かけて芝居作ってるんだから。そんな奴がいたら困る」と。そうだなと思って、その後1,2本出たけど、ついていけないなと思ったんですよ。それで遠のいて1年ぐらい何もしなかった。疲労がたまって肉体的にも精神的にもくたびれてたから。ボロボロで会社行ってましたから。喫茶店で休んだりしてね。

その時にね、体力をつけなきゃと思って自転車で四国まで行ったんですよ。走っていると上り坂が嫌で下り坂が気持ちがいい、ところがだんだんそれが逆転してくるんですよ。上り坂が来るとよしがんばろう、下り坂が来ると、ああこのあと上り坂かと。そうしているうちにこれは人生だと思ったんです。きついなと思っている時は登っている。楽だと思っている時は下っている。だから楽だと思っている時は用心しなきゃいけない。哲学ですね。

あの頃、自己啓発が流行っていたんです。そこで聞きに行った時に、鈴木新平さんを紹介されたんです。あなたも芝居やってたんでしょと。「現代劇場の稽古場に来て、そこで稽古してるから」と。見に行ったらちょうど『イエルマ』をやってて、「いつ入ると? これ手伝って」と言われて。

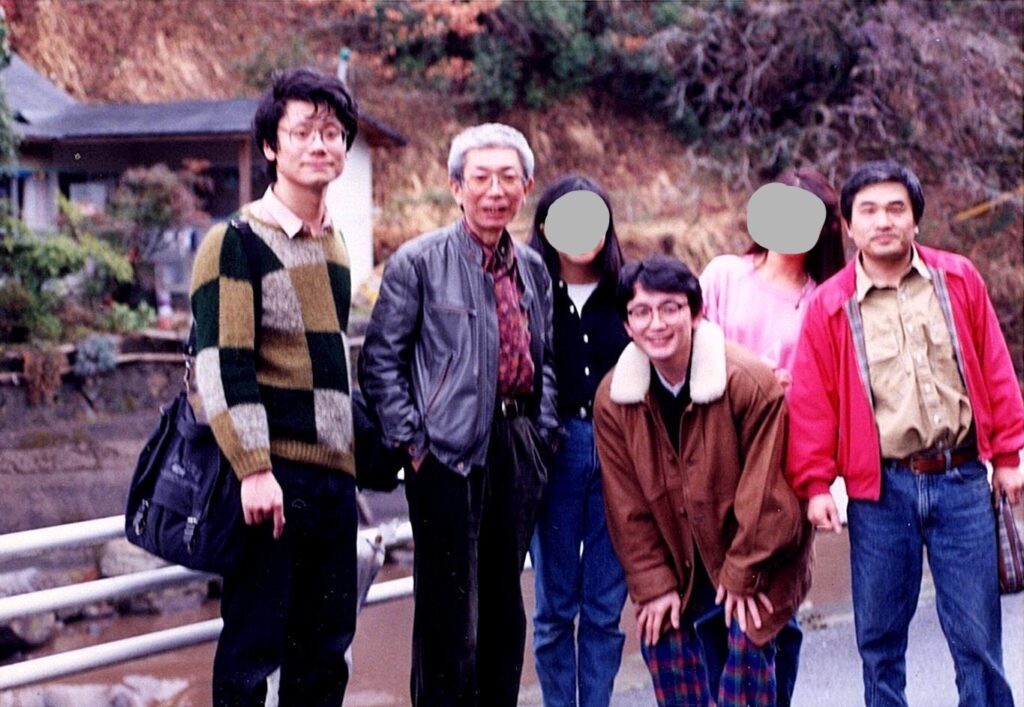

(現代劇場は)アマチュア劇団じゃないですか。僕はプロを見ていた。それで、なんだこのアクセントミスはと思った。もう博多弁で喋っているようなもんですよ。僕はアナウンスメント研究会で勉強してるから。(現代劇場は)脚本分析はきっちりやる。夢工房でそんなことしたことなかった。そこはすごいなと思った。それで、裏方の手伝いをすることになった。そこで知り合ったのが、石井(まこと)君。九大生で、演劇部じゃないけどあちこちでやっていて、面白い役者やねと思って。背が高くて顔が小っちゃくて口を大きく開けて喋る、面白いキャラクター。僕は勤めてるから焼肉おごったりしながら仲良くなって。この時期が現代劇場の全盛期じゃないかと思います。96年ぐらいまでいた。

柴山:『精霊流し』ぐらいまで。

彰田:そう。この中で面白かったのは、『フィガロの結婚』。この時僕はフィガロをやったんですけど。福岡交響楽団と一緒にオペラをやって。郵便貯金ホールでやった。オーケストラとオペラ歌手がついて、芝居の部分を僕らがやった。こんなやり方は今までも全国的にも見たことがない。オペラ歌手が歌い終わったら芝居、芝居が終わったら僕が「フィガロの、アリア」と言ってスッと引っ込んだらまた歌手が出てきて。交互にする形。

柴山:それも演出は猿渡さん?

彰田:そう。芝居の部分はね。構成も猿さんです。猿さんはブレヒト的な演出をするわけです。僕らはそんなの分からないわけですよ。前と後ろに役者が立って後ろの人がセリフを言う。僕らは最初の方は理解できなかった。なんでそんな立ち位置にするのか。「客はこのセリフを言われるこの役者の表情が見たい。だからこっちが前に出て来た方がわかりやすい」と。なるほどと自分たちも分かっていくわけですよ。猿さんにとって「演出は何か」と言うと「役者にこのセリフは感情を出してとは言わない。下手な役者にはアドバイスはしますよ、でもそれは役者の作業。本来演出というのは交通整理。それだけしたら後は役者が考えなきゃいけないでしょ」と。そういうのを知って行くわけですよ。この頃はみんなも乗ってきてるから提案もしていました。

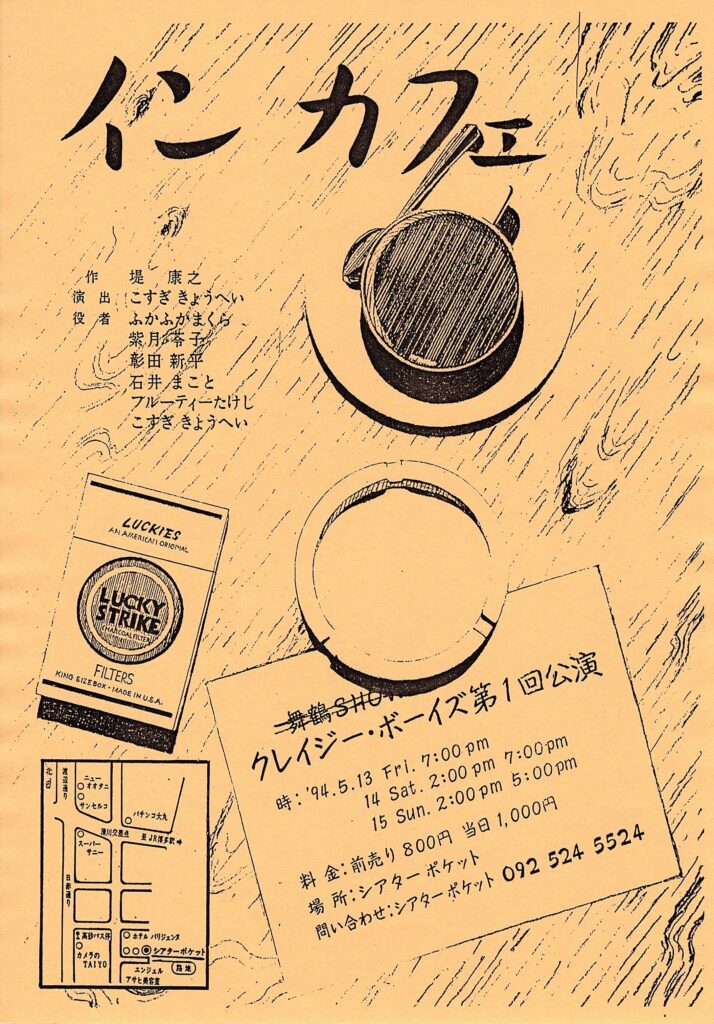

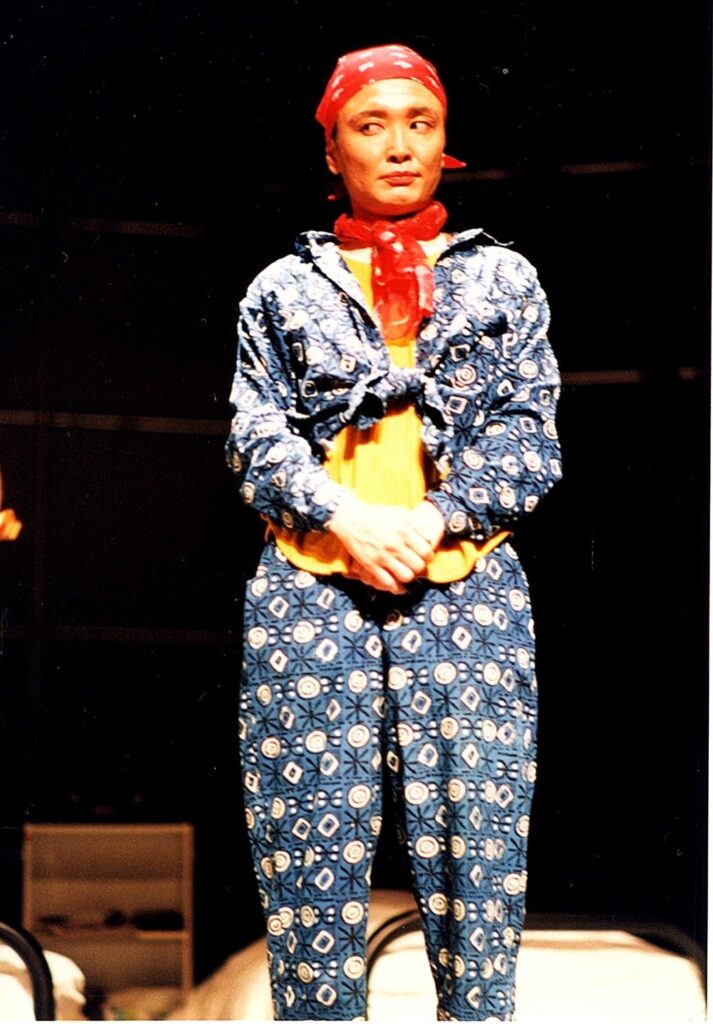

でも次第に、大きい芝居ばっかりやっていくのもね~と思うようになるわけです。石井君が「劇団 舞鶴SHOW会」に客演で出ることになって、どげな劇団だろうと思って見に行ったら面白い。それで僕がこっちに入ろうと思った時に小杉さんが「劇団クレイジーボーイズ」を作ることになった。タイミングよくというか、タイミングを計ったというか。小杉さんは、芝居だけを考える人間で新たに劇団を作りたかった。今までは、来るものを拒まずだったんだけど…と。そういうことで僕はクレイジーボーイズに移行した。

柴山:現代劇場が嫌になったというわけではなく、それとは違う魅力をこちらに感じたということですか。

彰田:そうです。勉強になったけれど、(クレイジーボーイズが)自分たちの世代に合った芝居を打ってたから…。言うのを忘れてましたが、『闇に咲く花』に出た時に僕は「彰田新平」と名乗りました。その時に常盤新平の『遠いアメリカ』という小説を読んでそれに感銘を受けたんです。その本の中に「point of no return」という言葉が出てくる。戻る所がない地点。その言葉によって、主人公が「そうか、俺はもう戻ることができない地点にいるのか、このまま翻訳家になる道を行くしかない」と決心する。それを読んだ時に、俺も役者になれということかなと。やるしかない、そんな境地になりたいなとこの名をつけました。

柴山:広告代理店をおやめになったのもその時期ですか。

彰田:いや、やめたのはその後です。

柴山:では第一の覚悟がこの時だったんですね。

彰田:そうです。入った時は「田原」、新たにスタートしたいのでと「彰田」にした。

柴山:お仕事をやめるのもかなりの覚悟だと思います。

彰田:死ぬことを考えたら…ある女優さんが、子育てが終わってから芝居を再開したんです。若い時にやっていて休止して40を超えた時に入ってきて、「どうやって旦那さんを説得したんですか」と言ったら「私が死ぬ時に、あの時ありがとうと言って死ぬのと、あの時なんで芝居をさせてくれんかったと言って死ぬのとどっちがいい?」と言ったと。それを聞いて自分が死ぬ時の事を考えたんです。あの時やっておけば良かったと思って死ぬのと、失敗してもあの時やっておいてよかったと思って死ぬのと…失敗しても、ですよ。

柴山:選択しての失敗だったら。

彰田:何を笑われようと自分が納得してやるんだったらなんてないんですよ。その言葉で死ぬ時は納得して死にたいと思って。僕が結婚したのは98年とか、クレイジーに入ってのことなんですね。生計はバイトをしているわけですよ。納骨堂の組み立て工事で、ある仏壇屋さんが「仕事をしよらんなら芝居する時はそっち行っていいけん、組み立て工事に来んね、お寺さんも回ったりして日当1万2千円払うけん」って。それまでは串揚げ屋で揚げてたんです。それだけじゃ大変だろうということで。助けられてね。するとある時に青年座にいて福岡に帰ってきた奴から電話かかってきて、サンミュージックってところで自分の代わりに教える仕事をしないかと。迷っていたので元奥さんに相談したら、「そういうのは受けな。向こうに気を使う必要ないよ、やってみて自分に合わんねと思ったらやめりゃいいだけやけん」って。

柴山:何を教えたんですか?

彰田:演技。僕はアナウンスメント研究会に入っていたからアクセントとかは分かるですよ。外郎売のセリフとか覚えていたし。40手前の頃です。教えるって深いなと徐々に思うようになりました。サンミュージックは月に4,5日。もちろん一日7時間ぐらい教えますよ、それで何とか生業になった。だから芝居をできてた。教えるのも面白くなってきたんですよ。

ところがクレイジーボーイズの活動が下火になってくるじゃないですか。僕はタレント的な活動は一切しなかった。その時にばぁくうにちょくちょく行くようになった。行くようになった理由は、話してもいいと思うけど、佐藤さんが劇場を作って大変だろうなと思ってサンミュージックの講師はどうですかと声をかけ、佐藤さんにも手伝ってもらった。そこで佐藤さんに、彰田くんもタレント的なことしたらと声をかけられた。それで佐藤さんのところでちょこちょこ出てた時に、ナレーションの語り方など習うようにもなったんです。芝居としては佐藤さんを信用してるから。熱すぎるけど(笑)。そうこうしている内に、彰田くんもいろんな所に出演せずにばぁくうの事務所に入らんねという話になったけど、僕はフリーでいくと断った。

柴山:タレントの仕事という点で、ばぁくうの事務所に入らないかということだったんですね。

彰田:ばぁくうに出入りしていた時に…NHKの『玄海』というドラマにでることになった。

柴山:ばぁくうを通して?

彰田:そう。だから、ばぁくうの最後の仕事だったと思います。そこで『玄海』というドラマの時にすごく世話になったのが東山さんという演出家。地方ドラマを作るという企画で、最初に『浮羽』が『玄海』が第2弾だったんですよ。色々とプロの人がいる現場にオーディションを受けたら通ったので出たんですよ。原田大二郎さんが親父さんで、新人の女子高生が漁師になっていくというドラマ。主人公の女の子が「私は漁師になる!」というシーンで原田さんが「そうか」と一言を何十秒かかけて言うわけですよ。僕は「あの間の取り方すごいね」と思ったら、監督の東山さんが「カーット!」そして原田さんのところに行って「もうちょっと詰めてください」と(笑)。なるほどありゃだめなのかと思った(笑)。でもその間を見た時にやっぱプロって違うねと思った。舞台じゃありえないと感じた。

『玄海』の時に東山さんが僕を認めてくれたのか、その後ラジオドラマに使ってくれた。主役で。その時にね、演出助手みたいなことをしていたりゅう雅人さんに、「僕のしゃべるセリフに何もない」と言われたんですよ。何もない…自分で分かる。言葉を全部発しようとしている。音として表現しようとしている。行間や言葉が出てくる深い感情のベースがないと。それで僕は目からうろこですよ。でもわかるんですよ、そうだなと。

それは『芝浜』に通じるんですよ。(クレイジーボーイズで)『星に願いを』に出た時に、落語家の役で『芝浜』の演目の中の「夢か」というセリフがなかなか言えなかった。どういうトーンで、長さで、強弱で、言ったらいいのか、ずっと考えてたんですよ。その時にちょうど立川談志が来たのでいい機会だったから行ってみた。年に一回しかやらない『芝浜』をやるんですよ。(芝浜のラストを演じる彰田さん)「…夢か」とボソッと。あんな1000人以上入る所で、マイクもないんですよ。僕は後ろの方で聞いてて、でも聞こえるんですよ。どうして聞こえるかというとその前に観客をシーンとさせてるんですよ。ずーっと引きつけておいて、ボソッと「夢かぁ…」と。セリフをどう言うとかじゃないんですよ、物語の世界にずーっと持っていってるですよ。これか、と。こういうのを感じたことも(自分の役者人生に役立った)。「何もない」と言われたのも同じです、まだ音としてしか捉えていないと。主役でしょ、大抜擢でしょ、プレッシャーもあるでしょ。でもそうか、こいつの人生になりきろうと。

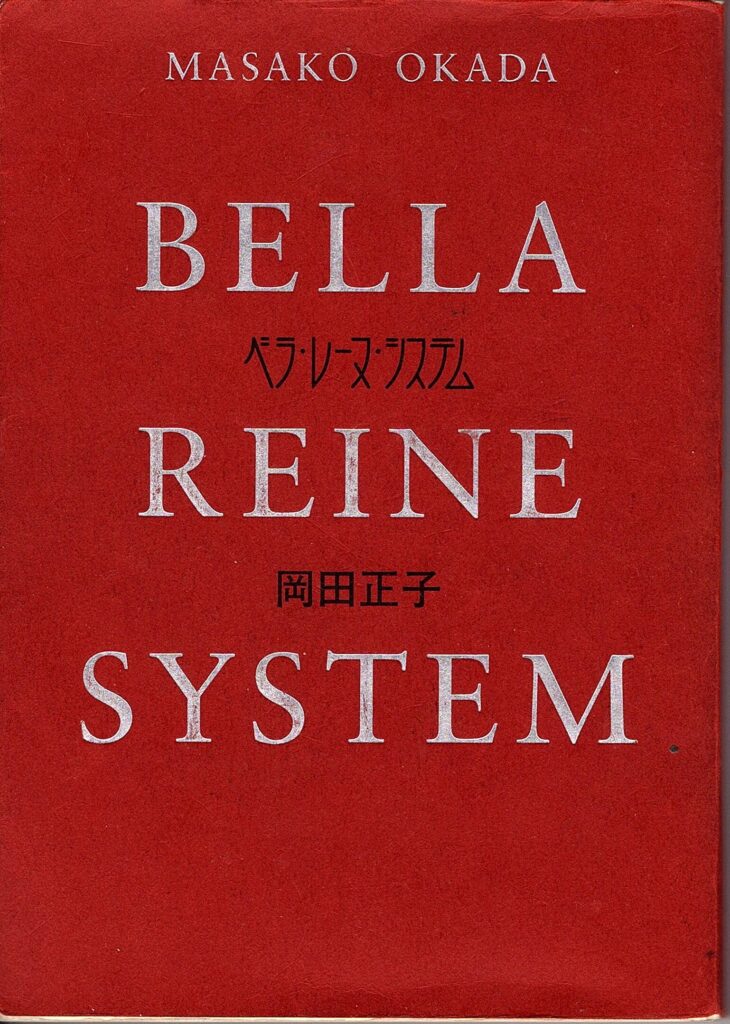

それから『玄海』に出た時に、一つの大きな出会いがありました。役者というのは絶対スタニスラフスキーを通るんですよ。ところが『玄海』で一緒だったパントマイマーの中村ゆうじさんが「彰田さん、ベラ・レーヌシステムって知ってますか?」と。この方(翻訳者・岡田正子さん)はフランスで演劇を学んでいた方で92歳で2022年に亡くなった方なんですけど、中村さんから話を聞いて本を読んで、僕はこの岡田さんに習いに行ったんですね、東京まで。演技がシステム化されているんです。スタニスラフスキーシステムは「気持ちだ!」でしょ? 岡田さんが言われたのは心の中のセリフというのがあるんですよと。心の中でセリフを流しながら動作をして下さいと言うんですよ。あなたはテレビの営業マン、あなたはモデル、あなたは教師、あなたは証券マン…ポンと叩かれたら心の中のセリフを口に出してみてくださいと。ところがポンと叩かれた時に何も出てこないんですよ。そこで岡田先生が「例えば…」とずっと喋りながら動作をするんですよ。モデルで席着くとするじゃないですか(と真似をする、一連の動作)。人間は無言でいる時はないと。歩いている時も自転車に乗っている時も心の中で喋っている。そのセリフができれば無言のセリフができる。舞台人はそれがほとんどできない。喋りたい、間が嫌だ。そういうのが舞台と映像の違いでもあるんです。でも舞台でもやれると深いんですよ。

それから二義的動作というのがある。僕が喋っている時に同時に無意識に本を開けたり閉めたりするのは二義的動作なんです。でも一義と二義が変わる時がある。そういうのもシステムになっている。それを演技にしたらすごく分かりやすいという。

柴山:ああ、わかります。

彰田:僕が柴山さんと喋っている時に向こうの人が気になったら言葉がゆっくりになる…というように。それとかセリフを吐くときには3つのパターンがある。1セルは自分に落とし込む。2セルは相手に向かって言う。3セルは次元とか空間を超える。例えば「バカだな」というセリフは、(自分の行為を反省するかのように)「あの時バカだな」(柴山に向かって)「バカだな」、3セルというのが一番人に想像力を与えるという。

柴山:おおー。

彰田:昨日の晩ごはん何食べました?

柴山:? 天ぷらです。

彰田:一昨日は?

柴山:えっと…?

彰田:ほら、目が向こうを向いたでしょ? こう(下を向く)はならないでしょ? これを知ってると表現する時にいい。観客に想像力を与えるんです。

柴山:なるほど、それがシステム化されているということですね。

彰田:そう。九州から来たのは彰田さんだけですと言われた。だからおそらく九州で岡田正子さんに習ったのは僕しかいない。お芝居の世界でも知らない人が多い。これは後の話なんだけど、このシステムを中村さんが面白いと言って劇団円にいたラサール石井さんも習っていた。ジャニーズとかも習っている。だからジャニーズも意外と演技ができると見えるじゃないですか。でもベラ・レーヌという女優に、日本でシステム化していいですかと言って、ベラ・レーヌについて演技の勉強をしたことを文字化したのが岡田正子さん。ベラ・レーヌがシステム化したのではない。

柴山:彰田さんにとって中村さんに紹介されてここに行ったのはかなり大きかったんですね。

彰田:大きかった。すべて僕の演技というのはそこから、ある意味レベルアップした。

柴山:客演であちらこちらにお出になるようになったのもその頃からですか。

彰田:そう…。90年代終わりぐらいにベラ・レーヌを聞いて、すぐに東京に行ったわけじゃなくて1年ぐらい経ってからだから…そして教える事にも意外と影響した…。

柴山:ベラ・レーヌシステムを落とし込んで初めて舞台に立ったのがこの『ハワードキャッツ』ですか?

彰田:恐らくそうだと思います。2003年、だから(取り入れて)だいぶ経ってからかもしれませんね。ずっと出ずっぱりの2時間半ぐらいの芝居でした。

柴山:アントンクルーなどは安永さんから指名があって出演なさったんですね。

彰田:アントンクルーは『ART』も出てますね。

柴山:あれも面白かったですね。

彰田:あれは試みとして面白かったから出たんですよね。僕はだいたい作品を選んで出るタイプですから。『ART』というのは日本で1公演しかやってなくて上演許可がなかなか下りなかったんですよね。

柴山:何年か前にキャナルシティ劇場でやりました。私はそちらも見ています。

彰田:平田満が若い時に出たんじゃないかな。

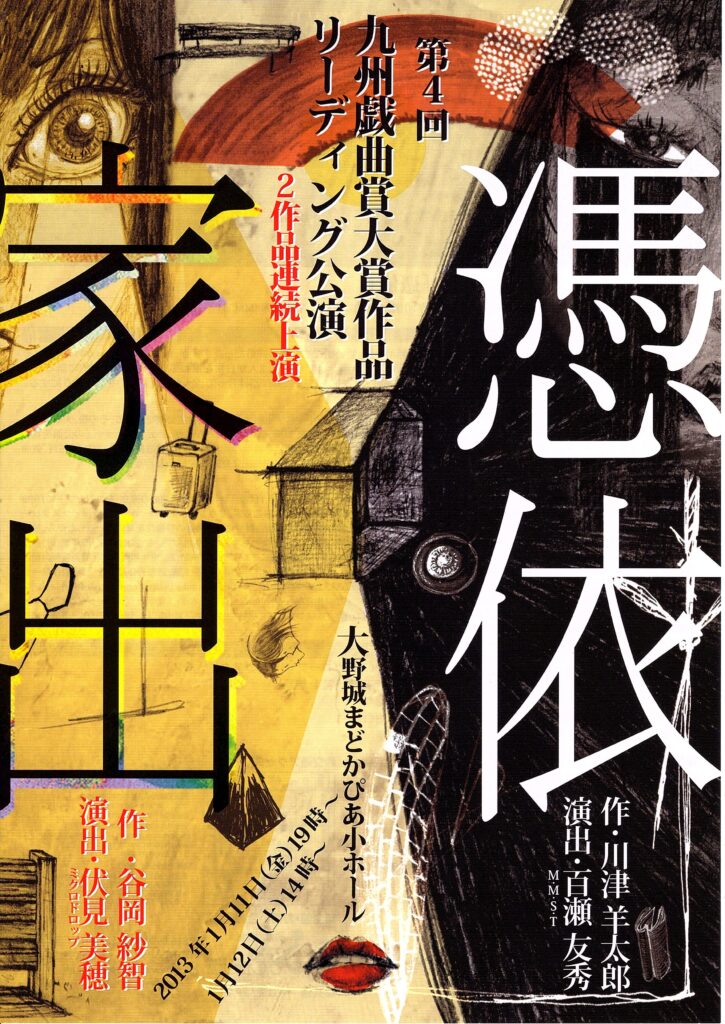

柴山:M.M.S.T.の百瀬さんの演出で『憑依』もお出になっていますね。

彰田:『憑依』の後、『クリスマスに30万ウォンに出会える確率』韓国公演にも参加しています。アトリエ公演、天川村合宿も。鈴木忠志氏のSCOTTに在籍してスズキメソッドを継承している百瀬氏とは、俳優訓練を通して作品を創りあげていく作業を体験出来ました。呼吸、身体、感覚、集中力、あらゆるものを研ぎ澄ませながらの作品創りは、なかなか大変でした。

その前…若手と付き合いができたのはギンギラでしたね。実は何度かオファーはありましたが、被り物には抵抗があったので断ってました。その後、大学の時の知り合いだったピクニックの堀氏から連絡があり、ギンギラが「東京のパルコ劇場に進出するんで協力してくれないか?」と持ちかけられて興味が湧き、大塚氏と会って芝居に対する熱意を感じて抵抗なく引き受けました。『翼をください』以降何作か出演している時に全国ツアーの話が持ち上がったけど大阪公演以外は参加しませんでした。

柴山:そうだったんですね。

彰田:夢工房の石川先生との再会もありました。NHKの九州劇場ラジオドラマ「冬の青空」、これも演出は『玄海』の東山さんでしたが、それをたまたま石川先生が聴いてらして、僕が彰田新平として成長して活動している事を知って声をかけて頂き再会しました。それで晩年の3作品に出ています。一つは福田健次さんがプロデュースをした(?)『風の駅』、それから『あの煌めきの日々を』(再演)では、子役が必要で、その頃講師をしていたサンミュージックの教え子に声をかけ、演出助手の協力もしながら上演できました。『ら抜きの殺意』は、既成の脚本は上演しない石川先生を説得して(笑)演ったお芝居です。追悼公演『5番街のマリー』でもママさんから声を掛けて頂きましたが結局は参加できませんでした。生前の石川先生とは、面と向かってお芝居の話も出来ない所から始まり、再会後は真っ向からお芝居と立ち向かいながら男同士(大人同士?)の話が出来て、「彰田と芝居してるといいなぁ」と言ってもらえた事は嬉しい限りでした。

柴山:いい再会を果たされたんですね…! 最近は…

彰田:コロナになったでしょう、どこからも声がかからなくなって、教えることも少なくなってきて、出る芝居も…興味がある芝居がなくなってきてたんですよ。

柴山:まったく芝居に出てない時期があるってことなんですか。

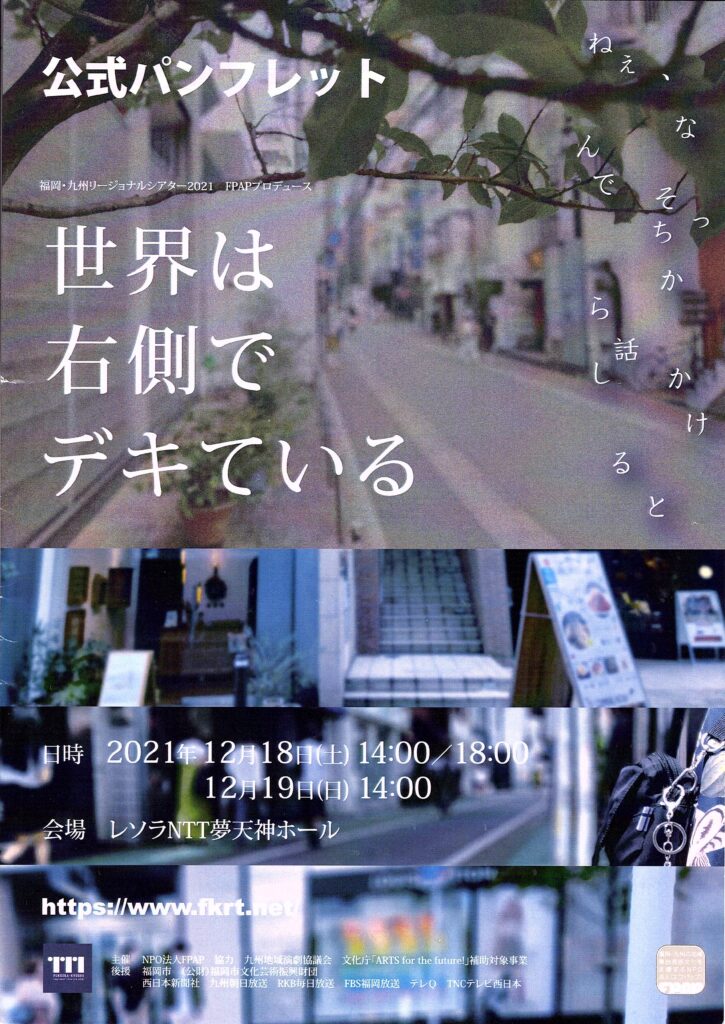

彰田:うん、だから『世界は右側でデキている』は7,8年振りですよ。出たいけれど、出たい芝居もないし…結局それなんですよ、仲間がいたって素晴らしかったんだなと。ちゃんと僕を重宝がって使ってくれてる人がいたんだなと。

柴山:7,8年お芝居に出られてなかったのは、クレイジーボーイズも下火になって…。小杉さんがお亡くなりになったのが10年前で、その前からクレイジーはやってなかったですから…。

彰田:面白い芝居もないしやりたいものもないし、芝居というのは人数もいるし一人で芸ができるのは…落語も考えましたよ、だからあの4人は落語に行った(月光亭落語会のこと)、あれは仲間がいたからできた。習うとしたらと考えた時に福岡のアマチュアが教える落語より、神田紅さんが講談を月に一回福岡に教えに来るからそっちがいいと。

柴山:ジャンルはちょっと違うけれど、舞台からは離れずにずっとお出になってたんですね…。

彰田:今何が面白いかというと、ギター。ギターで知り合いができて、月1オジサンライブやってる。

柴山:現段階ではギターですが、この先はお芝居も機会があればお出になるんですよね。

彰田:はい。

柴山:その日を楽しみにしています。