鶴賀皇史朗さん(俳優)

*ふり返ってみると私は鶴賀さんの出演舞台のかなり多くを見ていた。この俳優のいいところは、これだけ高身長で目立つ容姿なのに舞台では「鶴賀皇史朗」になっていないということだ。個性と役柄とをちゃんと融合させているというのは、私が俳優を見るうえで大切なポイントの一つだ。さらにとても印象に残っている舞台『DAIKUGASSOU』を書いたのが鶴賀さんと知ってびっくり。(インタビュー時に気づくとは…失礼しました)あれ、かなり面白い作品だったからね。

素顔の鶴賀さんはとても丁寧な人。最初に連絡した時から思っていたが、自ら「○日までに返却します」と期日を明示してその通りに実行してくれるし、資料に参考URLもつけてくれるし、細やかな配慮があって安心感を覚えた。彼が可愛がられ仕事が切れない理由もわかる気がする。なんといっても「年上キラー」だからね(ちなみに鶴賀さんを紹介してくれたのも年上の俳優である)。インタビュー後半の、演劇環境についての話も面白かった。年上だけでなく多くの人が彼に惹きつけられるのも当然かもしれない。

インタビュー

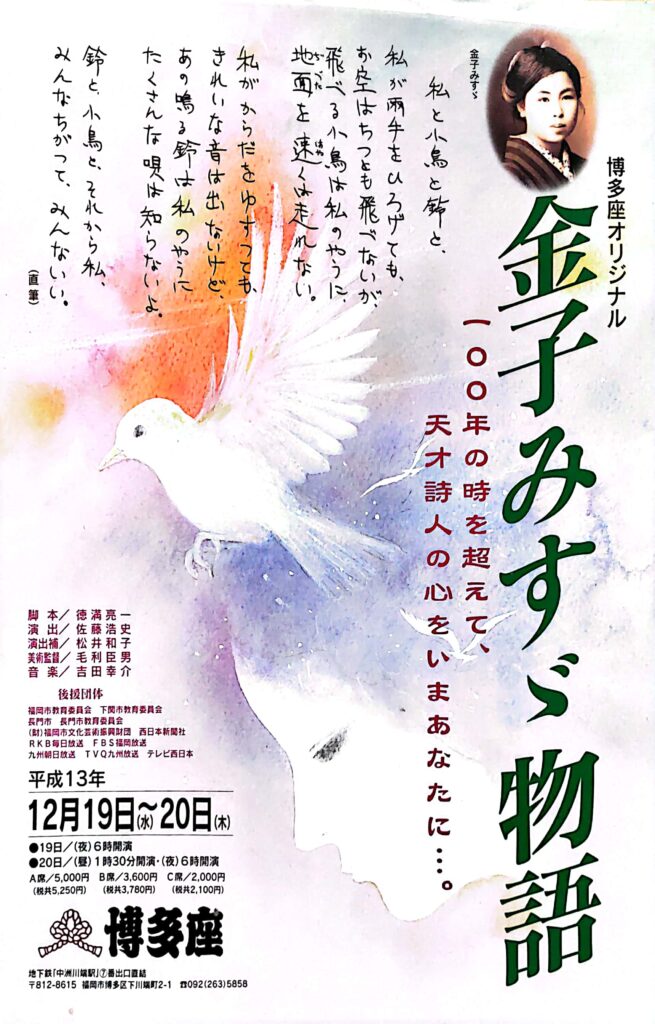

柴山:2001年の『金子みすゞ物語』(博多座オリジナル作品)が初舞台ですね。どうしていきなりオーディションを受けようと思われたんですか。

鶴賀:『シティ情報ふくおか』のオーディション情報を友達が見つけて「受けてみない?」と

柴山:それまでお芝居は?

鶴賀:太鼓だけですね。

柴山:演技に関心があったんですか?

鶴賀:んー、モテたかっただけじゃないですかね(笑)。オーディション受けたのは19歳で、出たのが20じゃないかな。当時覚えているのは、とりあえず演出の佐藤(浩史)先生の目をずっと見てました(笑)。俺をとれ、って(笑)。

柴山:アピールが功を奏しましたね(笑)。それまでやっていた和太鼓は、パフォーマンス性の高い舞台だったんですか?

鶴賀:どちらかというとそうですね。エンタメ系。パフォーマンス系。神事に近いのではなくお客さんの前でやる感じの。うちは親父がやっていたので始めました。

柴山:だから舞台に出るのも抵抗はなかったんですね。演奏や作曲活動もなさっていたというのは、和太鼓の?

鶴賀:そうです。動きもつけなきゃいけないので振り付けも。作曲と構成的なものも全部自分が。最初は親父がやってたんですけどそれを引き継いでやってたけど、途中で芝居始めて、距離とりつつもやりつつも…

柴山:『金子みすゞ物語』に出ようと思われた時には、和太鼓が中心で芝居はサブといった感覚だったんですか。

鶴賀:いや。親子同士でやってると…難しいので別のことやりたいなと自分の中にはありました。

柴山:とはいえ、お芝居は和太鼓とは異なるパフォーマンスですよね、どう思われました?

鶴賀:共通して言えるのは、ぼく自身がやる演技は、音楽的要素…間とかリズムは太鼓の方から持って来ているなと感じます。おそらく刻みが多い。

柴山:面白いですね。個々人が持っているリズムがずれたらやりづらいですか?

鶴賀:やりづらいですね。

柴山:ではそれをすり合わせていく形で共演する?

鶴賀:基本的にはそうだと思います、でも今回の『滑落、我ら大八食産登山部』(注:2025年8月末に甘棠館小劇場にて上演)は役者の年齢層が高いじゃないですか、だから身体の中に流れているリズムが違うんですよ。やりづらいというよりも、…お芝居ってどっちが正しいというのはないじゃないですか。そこに自分がどう合わせるか、どう成立させていくか。「そういう間で来ますか」というコミュニケーション。

柴山:なるほど。初舞台であれだけの大きな舞台、「抜け出せない」と感じた?

鶴賀:そう…ですね、初舞台でいきなり、お客さんでぱちぱちって拍手もらって、そりゃ病みつきになりますよね。でもその後、しばらくは太鼓の方が多かったですね。『金子みすゞ物語』は再演もあったんですよ。だからその間は稽古もありましたけど、基本は和太鼓が生活…というか演奏活動で営業にも行ったりしてましたから。

柴山:太鼓が生業だったんですね。

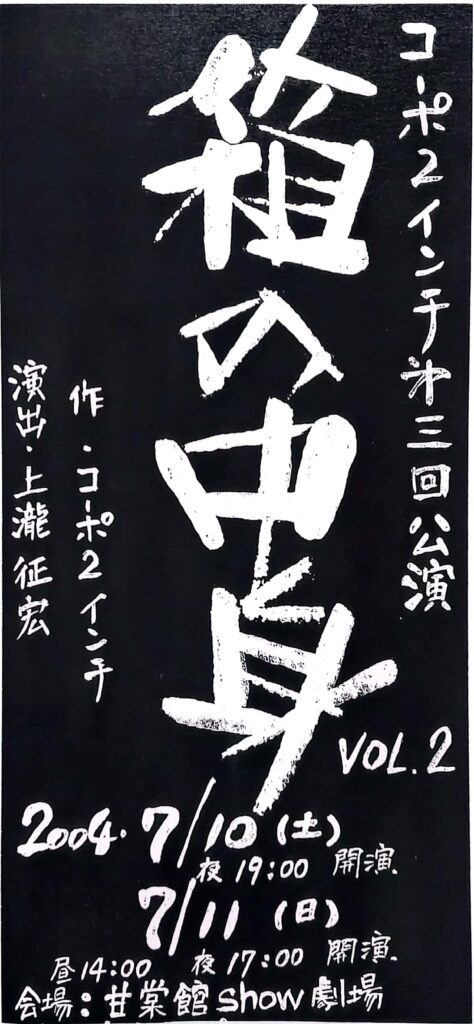

鶴賀:そうです。『金子みすゞ物語』の後に、上瀧征宏さんと一緒に劇団を組みましたもんね。「コーポ2inch」で、その後「テツレボ」というのを作ったんですよ。俺、『みすゞ』の後に上瀧さんに誘われて「ナッツプロダクション」というところに入ったんですよ。そこで劇団を組んだんです。何回か公演してすぐに解散したんですけどね。その後にCAPRIを立ち上げるんですよ。

柴山:夢工房にもお出になってますよね。

鶴賀:石川さんがお元気だったから…。2010年あたり。

柴山:声がかかったんですか。

鶴賀:共演者…が誰かいないかと探していて僕に声がかかったんじゃないかな。『劇団夢工房40周年 あの煌めきの日々よ』っていう公演でした。バスの運転手さんが身体を張って停めるみたいな感じの。

柴山:バンカヨコさんによればとても石川さんに可愛がられていたとか。

鶴賀:そうかなぁ(笑)。お話を聞く限りですよ、(石川)蛍さんってかなり厳しい方だったらしいんです。でも僕は何も言われなかったんです。いつも通り分からないことは「わからないです」とか言ってましたけど怒られなかったので、だから可愛がられていると言われたんじゃないかな。僕からすると石川さんがこわいというイメージが全くなくて優しいおじいちゃんという感じだったので。

柴山:割と人懐っこく…人の懐に入るのが上手…なんですね。可愛がられるタイプ。

鶴賀:だいたいおじいちゃんから可愛がられる。それこそ野口ジュンさんのお父さん、りゅう雅登さん(劇団響座(ボイスマンスタジオ)とドラマの現場(NHK『博多はたおと』)で一緒になっていて、それ以降、テレビの撮影やCМの撮影でよく顔を合わせていて結構仲良く。可愛がってもらって。

柴山:おじいちゃんキラー、年上キラーだったんですね(笑)。話が来たら都合さえつけばこだわらずにお出になっていた感じですか。

鶴賀:はい、相当出てましたね。アクロスの円形工房も役者で出ましたね。『兵士の物語』。それは九州舞台の鶴野さんから声がかかりました。バイトしていたんですよ、何回か手伝って。アクロスの受付とかも出入りして。

柴山:2006年にCAPRIを立ち上げるまでは、ちょこちょこお出になっていたんですね。上瀧さんに誘われて劇団を作ったおかげでCAPRIをやることに繋がった?

鶴賀:そうですね、みんな手探りで作ってたんで、自分の中でやりたいことをやろうよという手ごたえは。勉強ですね、最初なので。こういう風にやるのねと。

柴山:CAPRIの意味は。

鶴賀:音楽用語で「カプリチオーソカンタービレ」というのがあって、気ままに気まぐれに歌うようにという意味。そこからとったんです。この時『のだめ』(注:『のだめカンタービレ』という漫画)が流行ったんです。

柴山:メンバーは固定していませんよね?

鶴賀:してないです。中村公美さんとの二人のユニットでした。彼女が代表で僕が作演出。劇団形式じゃなく…当時はあまりなかったですね。

柴山:その時やりたい役者さんを集めて。

鶴賀:そうです。声をかけて。

柴山:それまで和太鼓の方では構成をされていた思いますが、作家活動はされていなかった?

鶴賀:そこからです。必死でしたよ。でもなんか、書けましたね。たぶん今見ると恥ずかしいなと思うところもいっぱいあるんですけど、一生懸命に書きましたよ(笑)。最初の『点と線』というのはコント芝居。2発目からは長編を。ただそこまで4年間。劇団みたいに毎年やるのはやめておこうと言ったけど4年も開いちゃってこりゃ遅いよねということでタンタンタンと(その後は)やったんです。

柴山:名前通りに気ままだったんですね。自分の書きたいものはこれだな、自分はこういう方向なんだなというのはすぐに気づきましたか?

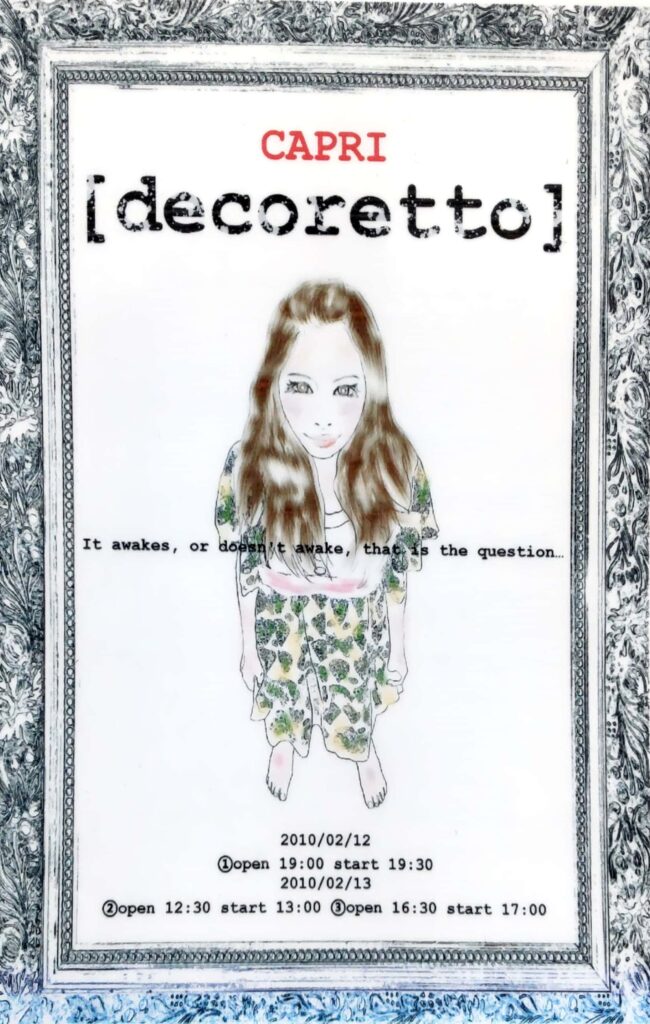

鶴賀:そうですね、『decoretto』からもう決まってましたもんね、優しく面白くする…けどちょっと深い、みたいなね。哲学が少しにじんでいるような。自分の好みなんじゃないですか、ただ単にシチュエーションコメディが書きたいとかアングラみたいなことがやりたいわけじゃなくて、表層はエンタメでいいけど心に残る優しい…。

柴山:お好きな作品、劇団はあるんですか?

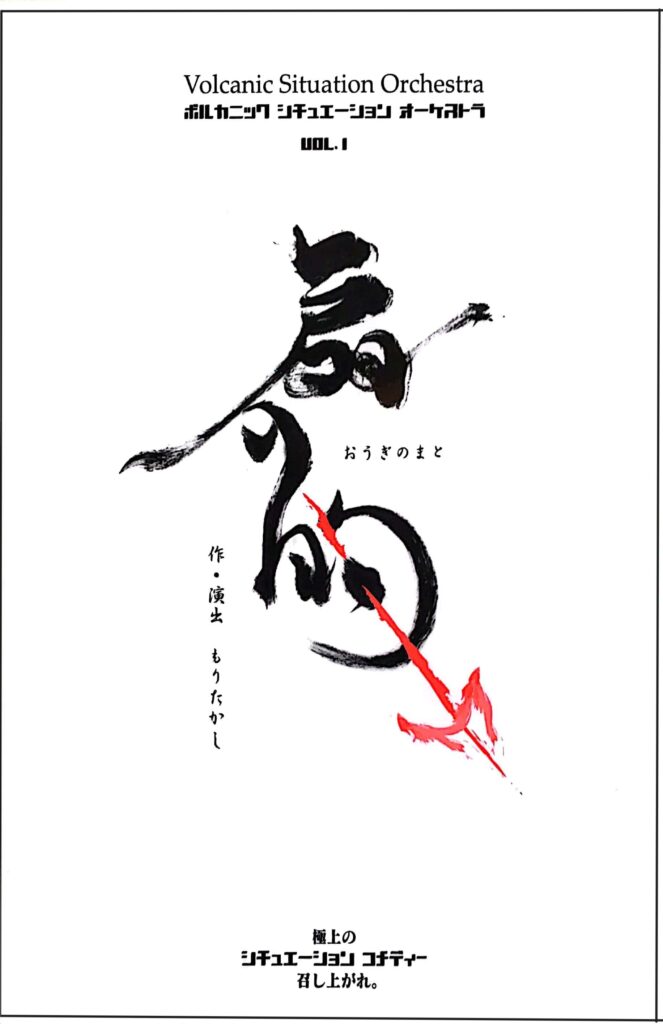

鶴賀:勉強という意味合いでは、G2プロデュースとか劇団☆新感線とか見てましたね。ただ当時は今みたいにネットで見られるのが少なかったので、知り合い(国武彰)からDVDを借りてとか、ブルーレイでもなかったなぁ。福岡の劇団は…ガラパの最初の方とか見てたんじゃないかな。ガラパが立ち上げる前に「ボルカニックシチュエーションオーケストラ」っていう、これ森貴史さんが作・演なんですよ。『扇の的』っていう作品なんですけど、それに俺出てるんですよ。

柴山:見てますね、私。

鶴賀:その時に、川口くんも出てるんですよ。その後にガラパを作るんですよ。大濠繋がりとかじゃないですか。

柴山:ご自身の舞台生活での代表作を3本と言ったら…?

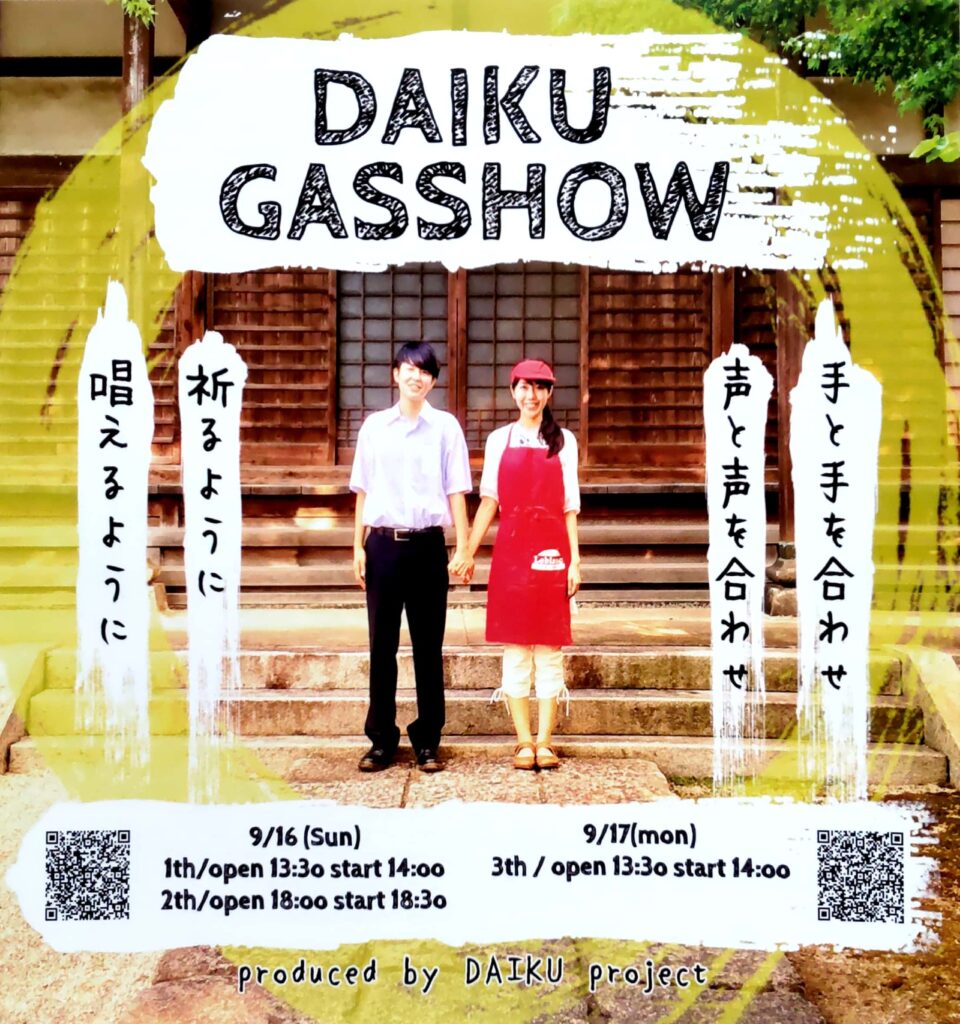

鶴賀:最新作が全部そうなると思いますね。『DAIKUGASSHOU』が一番良かっただろうなと思いますし。

柴山:これ、めちゃくちゃ面白かったですね。

鶴賀:ありがとうございます。

柴山:何の前情報もなかったのでまさかこんなにジェンダーについて踏み込んだことを書いていると思わなかったので驚きました。

鶴賀:今の時代より、そういうのはなかったですからね。

柴山:それとよく言われると思いますけど、舞台上で建物を建てて壊したんでしたっけ、これがびっくりで。

鶴賀:そうですそうです。大ヒンシュクでしたけどね、役者からは(笑)。大変だって(笑)。

柴山:面白かったですよね。

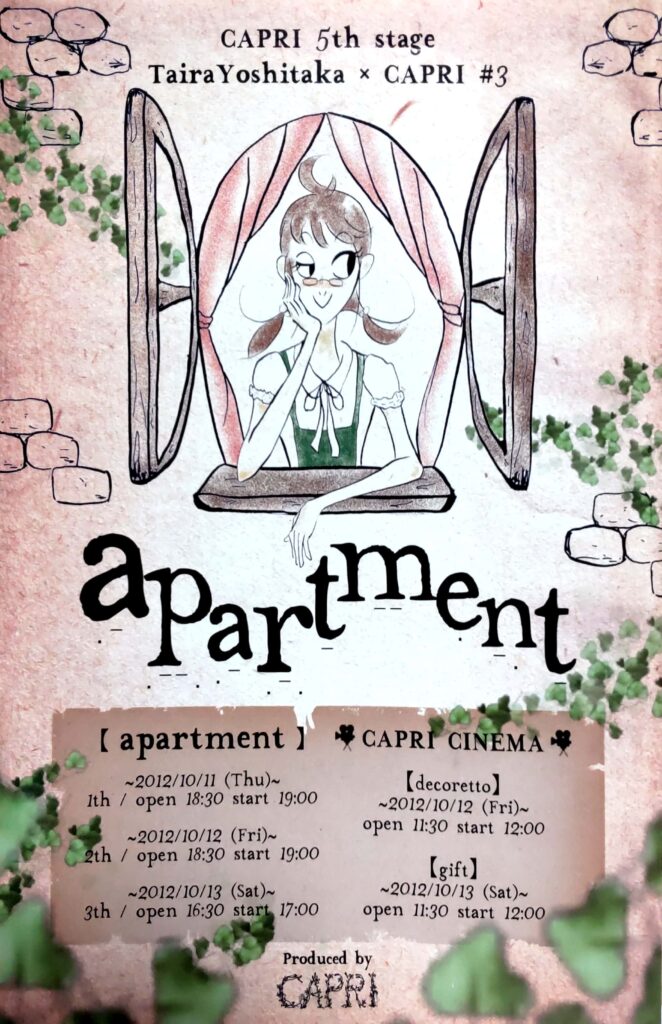

鶴賀:あ、(CAPRIの)これ三部作なんですよね、『decoretto』『gift』『apartment』って。一個一個名前がついてますけど繋がっていて。これが終わったときはホッとしましたね。

柴山:確かアミカスでやられましたよね?

鶴賀:よくご存じで…(笑)。半分を映画館にしました。空いている時間は今までの作品を流して。

柴山:2006年からCAPRIを立ち上げて、ご自身から声をかけて役者を集めたとのことですが、出てほしい役者さんってどういう方なんですか。作品に合うというのも一番なんでしょうけれど。

鶴賀:ぼく、福岡で作品作る時は優しい人を選びます。優しいっていうのは空気を読める、結局相手に合わせられる。技術的な、活舌が悪いとか声が小さいとかはそれがわかれば対話ができる。話ができる人を選んでる。でも初めて声をかける時はドキドキしますけどね。だからバン(カヨコ)さんや陽子(坪内)さんに声をかける時もドキドキしましたし。

柴山:どれもいきなり声をかけたんですか。

鶴賀:そうです。優しい人が一番ですよ(笑)。

柴山:年上キラーですから…ね(笑)。さて映画やテレビ、ラジオもやっていらっしゃいますが、それは事務所からの話?

鶴賀:そうですね、フリーじゃなかなかね。家計の主軸はナレーションですね。メディア系は事務所で、舞台系はフリーランス。

柴山:オーディションを受けるんですか。ナレーションは指名で?

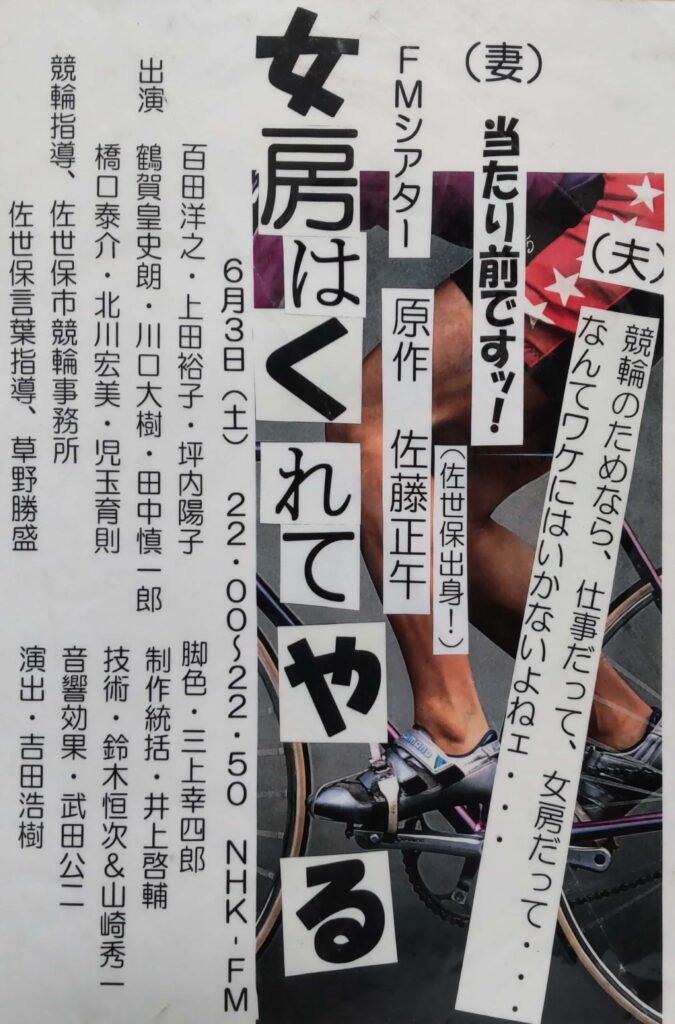

鶴賀:指名が多いですね。僕もそんなに一生懸命オーディションを受けるタイプじゃないから…。メディア系の最初というのが『女房はくれてやる』(2006年NHKFMシアター)『小さな箱の夜』(2007年NHKラジオ九州劇場)とか『博多はたおと』(2010年NHK福岡発地域ドラマ)とか。フリーに近いというか今の事務所に入っていない時期。今は「パブリックチャンネル」にいるんですけど、この時期はちょっとフリーくさいです。舞台をちょこちょこやっていたのをNHKの監督さんが見てくれて使ってくれたんですよ。清水さんって言うんですけど、今は大河を撮ってます。NHKさんはけっこう使ってもらってます。

柴山:東京に出たがる方も多いですが…

鶴賀:出不精な部分と、勇気が持てない部分があるじゃないですか。めんどくさいなとか(笑)。今思うことありますよ、「あの時出てれば人生もう少し変わったかな」とか。でもまぁ、また機会があればやってみるのもいいよねとは思います。こだわってここにいるわけでもないし。

柴山:強くこれをやってこうしたいという確固とした人生設計があるわけではない?

鶴賀:ないですね、でも過程過程で、…のっけから「オーディション受かった、じゃぁ売れるかな」ってそんな甘い世界じゃない。目の前のことをやっていったら少しずつ仕事がもらえるようになって。でも演劇って食えないじゃないですか。だから役者さんとか演出の先輩とかと話す中で、福岡の演劇をもっと良くしていかなきゃいけないよねという話は常々やってますし…確固たるものはないけど今ある場所はどうにかしたいよねっていうのはみんなあるんじゃないですかね。

柴山:今ある場所をどうにかしたいというのは、ご自身の状況というより福岡の演劇状況ということなんですね?

鶴賀:そうですね。

柴山:では今、福岡の演劇状況はどうだと思われているんですか。

鶴賀:コロナで一回心が折れちゃって舞台から一度降りたんですよ。この間の『滑落、我ら大八食産登山部』が復帰2戦目なんですよ。

柴山:え!

鶴賀:コロナの時に、オンラインで(作品を)作ったんですよ、『apartment』の再演を。オンライン限定で配信して。でもその時なんか大変で。カット割りとかみんなにカメラを自宅で持たせて自撮りをしながらカメラワークをして、全部編集し直して…死にそうでした。それを最後に…2020年でしょうね…緊急事態宣言が出て公演ができないねとなって、本当だったらやろうとしていたことがあったんですけど全部オンラインに切り替えて。

柴山:本来は舞台でやろうとしていたものをオンラインでやったということなんですね?

鶴賀:そうです、そうです。

柴山:心が折れたというのは、同じようなことはできないと…?

鶴賀:そうです。ぐるぐるぐるぐる…例えば経済面でもやればやるほどみんな疲弊していくし、それをなんか僕が率先してやっていくのも違うし。一旦やめよう、離れようと思って。

柴山:それは生の舞台が作れないということもあるでしょうけれど、初めてオンラインでやられたわけですよね、その生もあるのでしょうか。あの時期オンライン作品、配信が増えましたけど…、編集が大変という以上に演劇とはメディアとして違うわけで。

鶴賀:いや、あの時はいつまでこの状況が続くか分からなかったわけじゃないですか。じゃぁ、一個新しいエンタメをズーム画面で…とそれなりに考えて。どうしても人の顔がずらっと並んでということに僕がなじめなくて、みんなにごめん、面倒だけど歩きながら撮って、カメラワークを全部やる、要は映画のような舞台のようなズームのようなものを作ろうと言って。それは一つ手応えはあったんです。オンラインで物を作ること自体に拒否感は別になくて。あの時期があのまま続いたらもしかしたら僕はまた先を掘り続けたのかなぁって。

柴山:一種の映画ですよね。カメラが何台もあって、しかも本人が持っているというのが新しい。

鶴賀:それを漫画のように配置していく。

柴山:画面は分割されているんですか。

鶴賀:分割もするし全面にもなる。映画とマンガのコマ割りのハイブリッドを目指して作りました。

柴山:生はもう作れない、もういいやと思ったということですか?

鶴賀:コロナで作れないからどうこうというよりも、生産性の低さというか。経済的な面での生産性の低さにちょっと…たぶんみんなぶち当たると思うんですけど。演劇で儲けられは…スパッといえば無理でしょうね。ただずっとそれを探していますよ。…ただね、やっぱり時間と労力がかかるじゃないですか。映画のように撮ってしまえば全国を回せるわけじゃなく、人間がやるから…どうしても稼働し続けなきゃいけない。もう少し吉本新喜劇みたいに文化としてしっかり根付いて皆がここに行けば笑えるよって…もうそろそろ行けるんじゃないかというお笑いの芸人さんも立ち続けられる…

柴山:でも芸人さんもお給料は低いと聞きます。

鶴賀:そうですね。だから…これは余談になるかもしれないけれど、休止していた時期、ライフワークとライスワークを近づけられないかと(考えていた)。みんなバイトするじゃないですか。あんみつ(姫)さんなんかはレビューして接客してそこで自分たちのライフワーク、お店の上にそれを乗っけてるという。

柴山:私も劇場を作りたいんですよね。

鶴賀:企画の話になりますが、お昼は普通にランチ、働く。夜は固定の作品を何作かやるとか。働きつつ演技の勉強もしながら。場所があれば、例えば今は配信もできるし、研究もできるじゃないですか。だから僕は劇場の話を聞いて感動しています。

柴山:ありがとうございます(笑)。ただそのためには私はレパートリーシステムをもっと根付かせなければならないと思っています。

鶴賀:わかります。消費されすぎ。

柴山:再演をくり返す、それを見て支えるという文化が根付かないといけない。作品を捨てないことは重要だと思っています。だって財産じゃないですか。

鶴賀:そうなんです、だけどやっぱり時代が違うのは、新しいものが常にどんどん出てるじゃないですか。お家でね。再演は見る側は「それ見たから」となる。

柴山:ただ、『レ・ミゼラブル』とか『キャッツ』とか、何度もリピートして見る人がいますよね。

鶴賀:ミュージカル系ね。

柴山:それはなぜ何度も見ることが成り立つのかは考えないといけないと思います。それは勿論スターシステムでスターが変わるからまた見るということもある。また演出の更新もある。でもそれだけじゃない何かはあるわけで、考えないといけないと思います。

鶴賀:強いじゃないですか、『キャッツ』にしても『ライオンキング』にしても、作品が。福岡の土壌でスターシステムは難しいと思うんですよ、だって売れてないから。だから自分事のように観客が感じられるフィールド…応援型? 話が逸れるかもしれませんが、福岡市ではコーラスグループがいくつもあって、合同公演とかなさるんですよ。ひと団体30人とかいるわけで、その公演とかで僕が朗読する機会が結構あるんです。もう50年以上やっていらっしゃる方もいて、ずっと継続しているわけじゃないですか。観客に身内も多くて、それって凄い力だと思うんです。とにかく多いんですよ、ファンが。

柴山:そのコンサートのファンがいるってことなんですね?

鶴賀:そうです。人の力というか。福岡で演劇するという人はもっと、演技をする以外のコミュニケーション、繋がりをもっともっと強くしていけばいいんじゃないかと思うんですよね。あ、他劇団にわたる通しのチケットとかね。何年この考えをぐるぐるしているか…。コロナの後、俺は2本しか出てないですから。

柴山:声が掛からなかったらお芝居はやらなかった?

鶴賀:やってないです。

柴山:お芝居に興味がなくなったんですか?

鶴賀:いや、単純にペイができないというか。やればやるほどみんなきつくなっちゃうよねという…みんな働きながら団費を積み立ててチケット代でギリギリのところでやれて。普通の劇団だったらギャラは…チケットバックが1枚500円とかあるだけで、俺はもうそれをやりたくなくなっちゃったんです。声をかけられて、恐らく助成金が出てるんでしょう、ぼくはギャラをもらえて、出る分にはいいですけど…自分が集めてやる立場は…きついというよりほかのやり方はないかと。いつまでやり続けるんだろうかと。作品が云々という頭ではなくて取り組みとしてもっと演劇がよくなる、もっと身近に、もっとやりやすくなる、もっと諦めることがない、もうちょっと夢がある? 単純に人前に出て一生懸命にやったらお金もいっぱいもらえるよというのは夢があるじゃないですか。若い子たちには。10代20代は、褒められたい、儲かりたいと。そのお手本をだれ一人見せられていないのに腹が立っているんですよ(笑)。みんながそれを分かった上で、できる先輩がわかってあげて、育ててあげる、それを連鎖していくと、辞めずにすむ、幅が広くなる、固定のファンが長くやればついてくる、見る人口が増えてくる、という好循環が生まれるけど、今全部がバラバラで手を取り合っていない…状況でみんながもがいていると思うんですよ。僕は渡り歩いているから特に見えるんですよね。

柴山:舞台その物に興味が失われたわけではなくて、むしろ興味があるからこそ成り立たせるためにどうしたらよいかを考えているということですね。それはとても大事なことで、考えていかねばならないことだと私も思います。今日はありがとうございました。