第三期 モスクワ公演と、主宰の退団、その後

2004年に劇団生活舞台は創立50周年を迎えた。独自性のある活動をしてきたが上演頻度は低く、だがマイペースを保持したから50年続いてきたといえるのかもしれない。その劇団の活動のピークにモスクワ公演があり、同時にモスクワ公演がきっかけとなって劇団に大きな変化が訪れることになった。

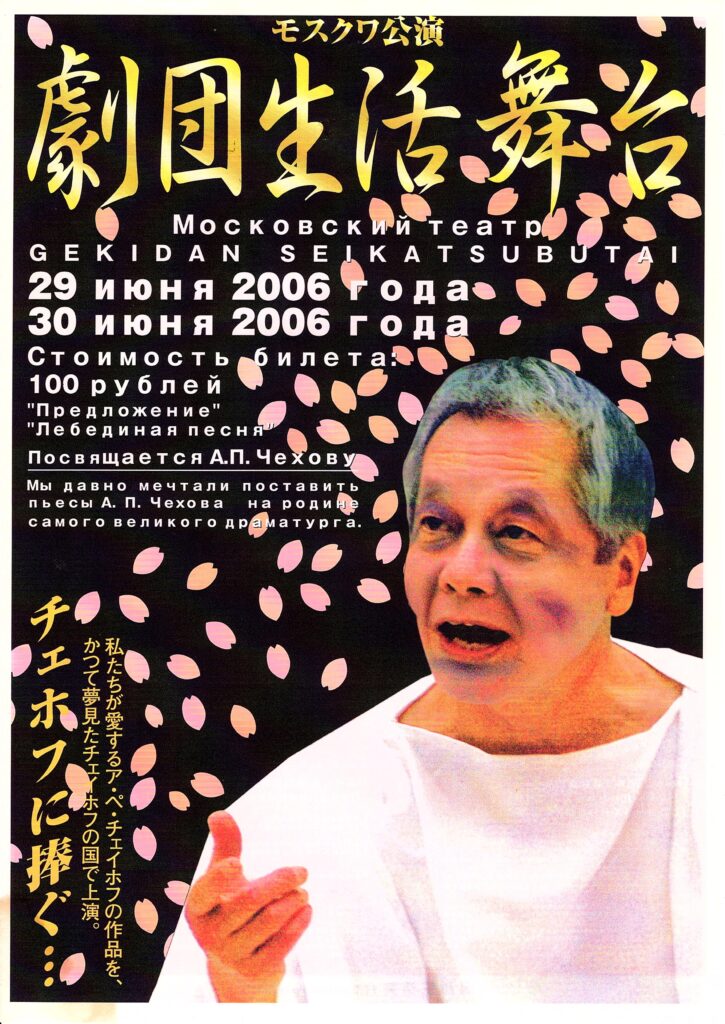

まずモスクワ公演に至った経緯を説明しよう。生活舞台は2003年にチェーホフの没後100年を記念した「チェホフ祭」をアクロス円形ホールで行った。その時、日本ユーラシア協会(福岡)の方に「今回上演した『結婚申込』と『白鳥の歌』をモスクワで上演できたらいいね、2本ともロシア国民はみんな知っているから日本語でやっても面白いんじゃないか」と何の気なく話したという。ところが日本ユーラシア協会が乗り気になって大阪芸術大学の堀江信二教授に繋いでくれたという。さらに堀江教授は生活舞台を見たこともない段階で「それは面白い、ユーゴザパト劇団に話をつけよう」と、旧ソ連ゴルバチョフ元大統領に電話までかけて話をつけてくれたというから驚く。あっという間の展開に生活舞台の団員たちの方が半信半疑だったという。

ユーゴザパト劇団とは、モスクワにあるワレリー・ベリャコーヴィッチ(2016年に逝去)が率いていた劇団で、元々はアマチュアが集まってできた劇団だという。日本では劇団東演がベリャコーヴィッチ演出の作品を何本も上演している*1。ユーゴザパト劇団は劇団内で話し合いを経て生活舞台に上演協力を快諾すると連絡をよこすのだが、いろんな人の後押しもさることながら、劇団東演との関係、青年劇場のモスクワ公演、ユーゴザパト劇団の日本公演といったことで日本になじみがあったことも、快諾の理由のひとつかもしれない。その連絡を受けて、高尾豊と劇団員の平原義行、松尾せつ子の3名でモスクワに飛び挨拶をしたという。その時に通訳をしたエレーナ(ロシア科学アカデミー上級研究員)がモスクワ現地スタッフとして準備に協力してくれることになった。

劇団員の平原義行が公演総括責任者となり、7名の劇団員もそれぞれに役割をふられ、モスクワ公演実現に向けて動き始める。ところが劇団員2名が「無茶なことはできない」と途中でリタイアし、上演を1年延期せざるを得なくなる。公演総括責任者の平原が1人でモスクワに謝りに行き、改めて翌年の公演日程を決定した。諸々の事情を汲んでのことだろう、エレーナが来日して稽古の様子を確認し上演可能なレベルかどうかを彼女が判断するという条件が出されたようだ。その数か月後にエレーナがモスクワから来日し、ゆめアール大橋での稽古を見学。上演OKという判断が出て、いよいよモスクワ公演が本格化した。

ただ観客動員には不安がある。バカンスの時期でモスクワ市民は少ない、大学は休みの期間、日本人会は活動しておらず、モスクワ駐在の日本人も協力は難しそう…と悪条件はそろっていた。そこで日本からの観客ツアーを組み、マスコミや日本大使館などに積極的に働きかけたという。

公演の様子については、平原の「公演報告」から引用する。

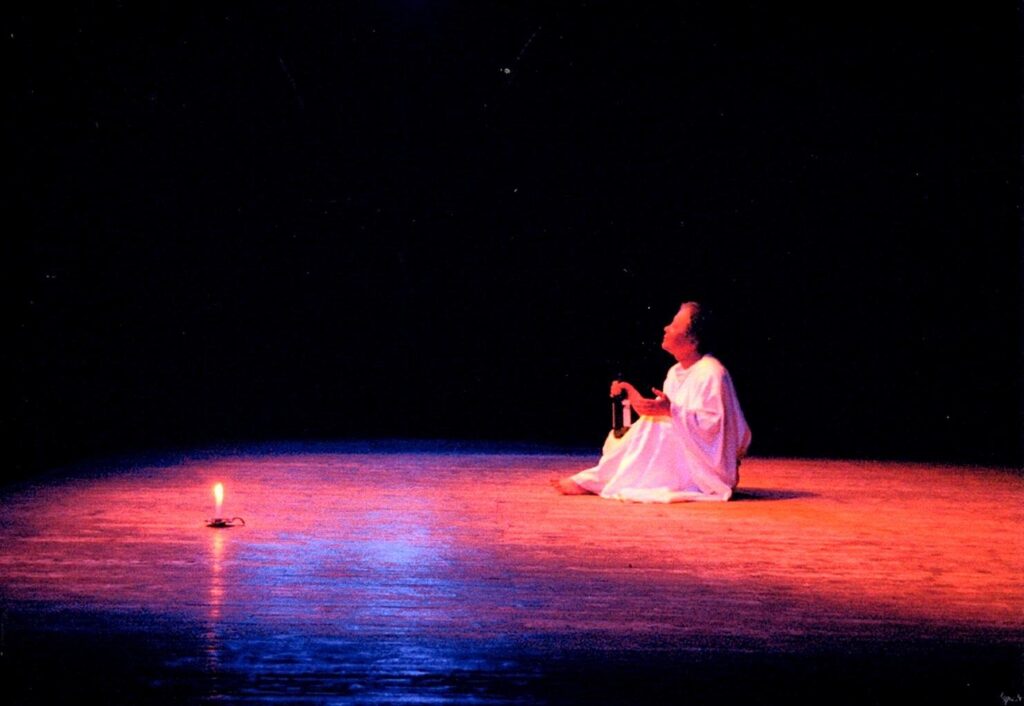

「初日、ユーゴザパト劇場に問い合わせの電話が殺到。開演時には2日間満員(120名定員)。ユーゴザパトの劇団員も20名ほど来る(2日目も20名ほど来ていた)。ほとんどがロシア人で、日本人は5~6名程度。『結婚申込』では笑いと拍手と「ブラボー」の声が会場を包んだ。『白鳥の歌』ではシーンとした張り詰めた雰囲気の中で観客が舞台に集中していた。公演が終わったとたん「ブラボー」の声、総立ちでアンコールの拍手が続きました。

2日目、椅子まで出しての超満員でした。ツアー客15名以外はほとんどロシア人でした。日本大使館員、読売新聞、東京新聞の記者も来てくれました。反応は初日と同様でした。」

もう一作の『結婚申込』に出演していた竹山由子も『白鳥の歌』の受けがとても良かったと証言している。劇場は満席となり反応も上々だったようだ*2。終演後は、劇団が経営する地下のバーでパーティを開き、ユーゴザパト劇団の面々と交流したという。大成功ではあったが、劇場使用料こそ無料でも、制作費用に加えて照明・音響代金、パーティの費用、通訳や現地スタッフへの賃金と活動費でかなりの費用がかかった。さらにやめた団員の代役となった役者の旅費も劇団が負担したというから一大事業だったとはいえ公演としては大きな赤字だっただろう。

さらに帰国直後に問題が勃発する。チラシ記載の内容がもとで主宰の高尾とモスクワ公演総括責任者の平原がもめて高尾が他の2名と共に劇団をやめてしまったのである。高尾が他界している今、その原因について書くのはフェアではないから割愛するが、他の劇団員が口を挟むこともなく(できず)高尾は劇団を去った*3。

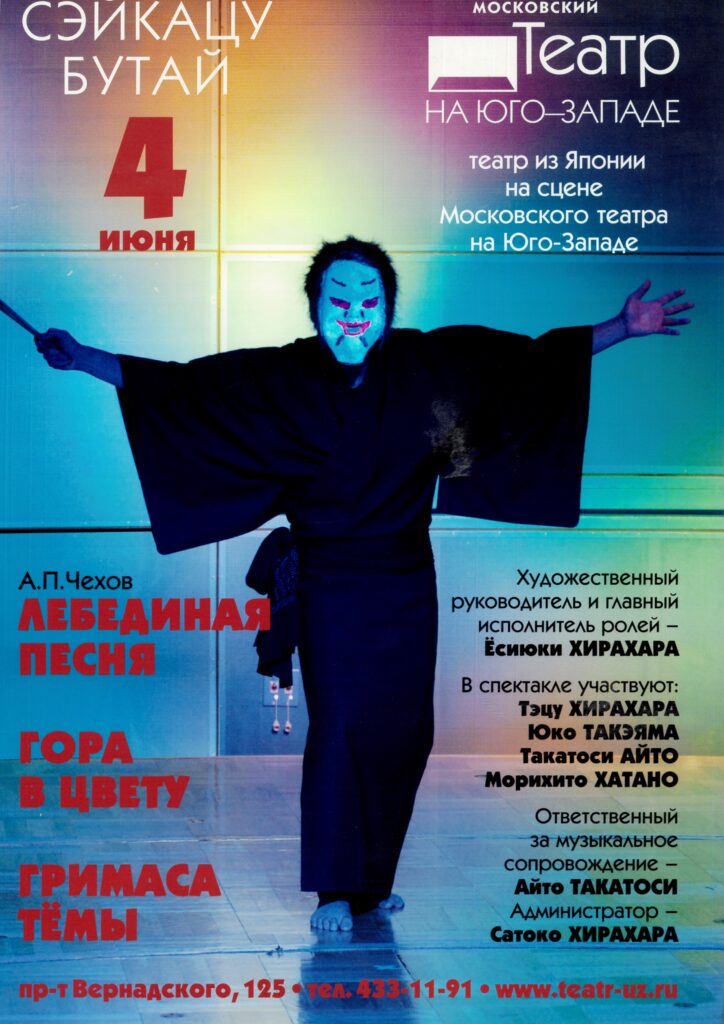

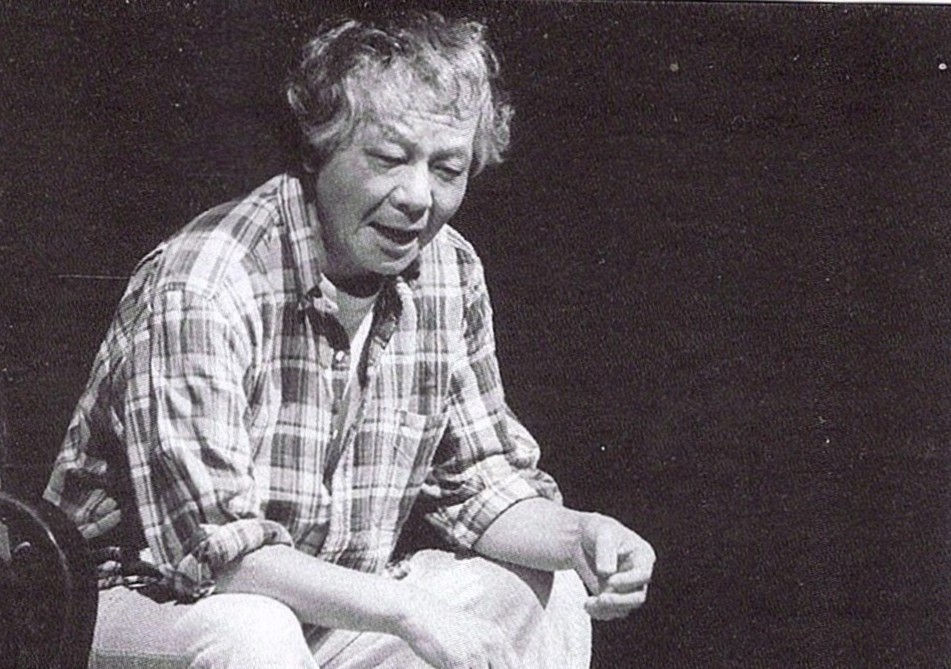

残された生活舞台は2007年から平原義行が代表と演出をすることになった。さらにモスクワでの公演で平原の演技が受けていたこと*4もあり、平原にもう一度ユーゴザパトで公演をしないかと声がかかる。『白鳥の歌』だけでいいとのことだったが、『白鳥の歌』と『ベロ出しちょんま』『花咲山』を持って2009年にユーゴザパト劇場で公演をした。1回目と違ってその時はチケットを販売していたらしく、「(1回目を見て)ひょっとしたら客に見せられると思ったのかもしれない」と平原は振り返って言う。日本の民話が伝わりづらかった事もあり観客の反応はおとなしかったそうだが、1度目の時には不在だったベリャコーヴィッチが観劇し語らうことができたそうだ。

さてその後も平原率いる生活舞台はしばらくチェーホフなどを中心に公演を続けるが、しばらくして元から生活舞台にいた劇団員が退団する。平原は一人になるが、彼の職場(児童相談所)の同僚が芝居をやりたいと入団し独自に活動を続けていった。必然的に芝居を見たことがない児童養護施設の子どもたちに見せる芝居を作ることになり、平原の持ち出しで子どもたちを招待する公演を作り続けたという。また、平原の渾身の一作がある。『暗い部屋』である。テネシー・ウィリアムズの作品を下敷に自分の生い立ちを投影した話に書き換えている。アル中の父親、母親は逃げ、長男は薬に手を出し少年院へ、次男は引きこもり…そんな家族のところに児童福祉施設の職員がやってくる話だ。施設の子どもたちに見せるには厳しすぎる内容ではあるが、平原は3度も上演している。生活舞台の創立者だった高尾と袂を分かっても、平原もまた、身近にある社会の問題を真摯に芝居にし続けていたといえる。

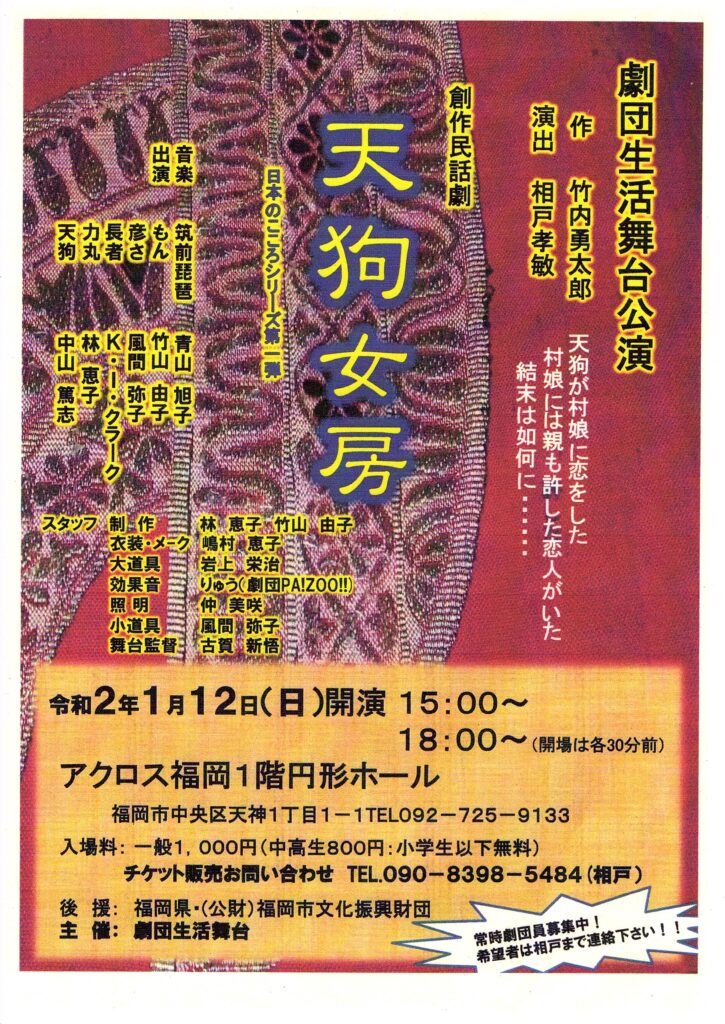

2018年、平原は大病を機に10年率いてきた生活舞台をやめることを決意する。しかし、創立者の高尾が他界したとはいえ、1954年から続いてきた歴史ある劇団を自分の一存でお終まいにはできないと、元の劇団員を呼び集めた。平原の退団を受け、元の劇団員3名が生活舞台を引き継ぐことに決め、相戸孝敏が3代目の主宰に就任した。新生の劇団生活舞台は2020年に第1作を上演し、現在に至っている。2025年現在、劇団は創立71周年を迎えた。

劇団生活舞台が掲げている「生活に根差した嘘のない芝居」というモットーは、創立当初の時代を反映していただけに、バブル期などは地味で時代遅れと世間からは見られるようになっていたのかもしれない。しかし高尾であれ平原であれ(主宰は代わっても)それぞれの信念で芝居を作り続けてきたというのは、やはりこのモットーが根底にあったからではないだろうか。

劇団生活舞台はその長い歴史の中で一度もプロ劇団を目指していない。むしろ、働きながら芝居を続けることに意義を見出していたように見える。モスクワ公演にも出演し今も劇団員である竹山は「折に触れて仕事をすることが人を成長させるというエッセンスをもらった」と話す。

そして取材をさせてもらった人々はみな、創立者の高尾豊について「ポーさんはお酒が好きで、稽古の後に一緒に飲んで…芝居の話をずっとしていました」と破顔しながら話した。「ポーさんのことが好きでついていったって感じかな」「客演で出ただけですけど、お酒が飲みたくてエチルアルコールを飲んでいた時代の話を聞きました。ポーさんは、人徳で演出をしていたって感じです」…。50余年も劇団を率いた男は、「ポーさん」の愛称で親しまれていたことを最後に付け加えておきたい。

注(クリックしたら注が出ます)

*1 福岡市民劇場事務局長の依田芳子によれば、「この間(ベリャコーヴィッチ演出、東演の)『どん底』を見にいったんですけど、原作通り全く行かない。あっちこっち飛んで、『え、何でこんな所に役者が出る』とか『セリフが出る』とか。ベッドがいっぱいあって、くるくる回って。エネルギーがあって、演出が、役者が、動きがすごいんです。」と述べている。

*2 『白鳥の歌』においては、ラストシーンの演出を演出の高尾と出演の平原が相談して主人公の死という形に変更したという。また平原が独自にロシア語でプーシキンの詩を暗唱するシーンを入れたそうだ。

*3 高尾は、「ひまわり一座」で一緒だったメンバーと新たに「劇団J」を立ち上げている。また、生活舞台で一緒だった竹山由子、ひまわり一座で一緒だった仲川和枝と「ラスベード」という名の劇団名で『精霊流し』を演出しようとしていた矢先の2011年、他界する。

*4 1回目の公演の後に平原にベリャコーヴィッチが『どん底』をやらないかと個人的に声をかけたと竹山は述懐する。