第二期 モスクワ公演前

生活舞台の第二期の特徴は、大きく2つある。1つに地域を題材にした芝居を創作したこと、もう1つは身近な社会問題を提起する芝居を手掛けるようになったことだ。

「生活舞台2」で述べたように、徳永瑞夫が福岡を離れた(1960年)後の生活舞台は地元の劇団とのかかわりが深くなったように見える*1。1960年に自立劇団協議会*2が発足した。高尾はその副会長に就任、協議会はそれから7年にわたって毎年福岡市演劇祭を開催し、1973年以降は数年に一度の合同公演という形で続いていく。福岡で活動する自立劇団の福岡現代劇場や劇団道化のほか、職場の演劇サークル*3が参加したが、生活舞台はそのすべてに参加上演している。高尾が運営側として地元の劇団や演劇サークルと関わることで、これまで以上に「地元(地域)」というものを意識し始めたのではないかと考える。

まず1963年に高尾は『博多の風』という作品を書く。その前に高尾が書いた『小さいラッパ手』(1962)などは原子力研究所での科学者の葛藤の話で、社会問題を扱ってはいたが研究所という特殊な中での設定で、身近な問題ではなかった。しかしこの『博多の風』では、博多の代表的な祭りである山笠を題材に「在日朝鮮人は山笠に出ることができない」という差別問題をテーマにした。今まで劇団がやってきたのは、ロシア(チェーホフやゴーゴリ)、ドイツ(ブレヒト)、また同じ日本でも時代が違う作品で、地域の身近なものを題材にしたのは『博多の風』が初めてだと言える。

『博多の風』のパンフレットがないので…

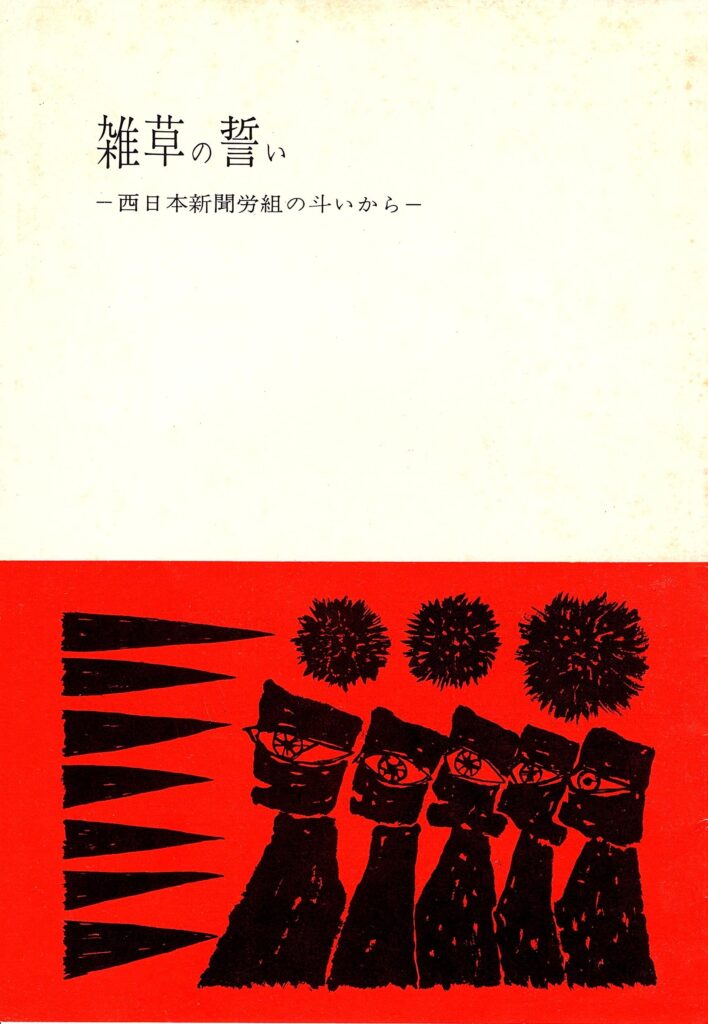

また高尾の創作ではないが劇団として関わった作品に、福岡で起きた事件を基にした『雑草の誓い -西日本新聞労組の斗いからー』(1965)というものがある。地元紙・西日本新聞の労働組合員の立ち入りを禁じた(ロックアウト)史実を舞台化したものだ*4。前年の出来事の舞台化であり(闘いは進行中だった)、共演したのは「劇団九芸」、解雇撤回を求めて闘っているKBC放送劇団労組の劇団である。今まさに起こっている社会問題という点で政治的意味合いが強調されるが、これもまた地域の身近な問題を扱ったものだった。実は生活舞台の劇団員の中には放送劇団員が何人も在籍していたため*5仲間のために一肌脱いだということもあるのかもしれない。

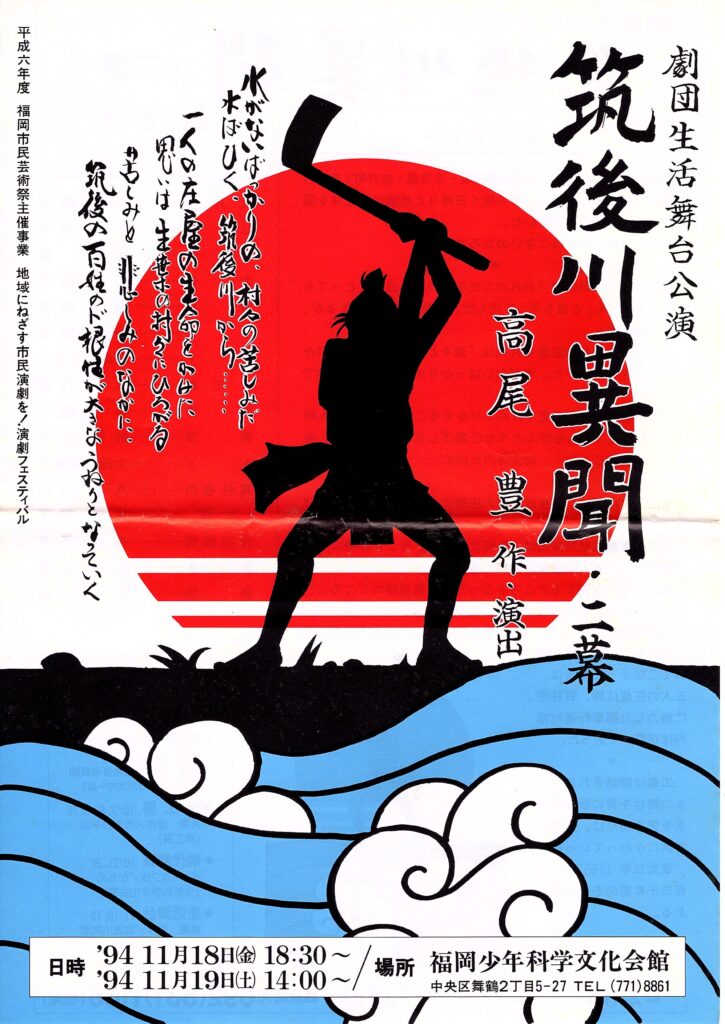

地域を題材にした作品の最たるものに『筑後川異聞』(1974)がある。劇団の代表作とされる。筑後の貧しい農民たちのために5人の庄屋が切腹覚悟で立ち上がり、農民と共に筑後川から水をコントロールできる堰を作るという「地域の誇るべき史実」が内容だ。「地域の偉業、歴史」に重きが置かれ『博多の風』のような社会批判はないが、大石堰を見に行き、地元福岡県の物語であることを出演者一同共有して芝居を作ったと聞いている。

地方自治体の首長らが「地方の時代」と言い出した時期と重なるので時代の要請もあるかもしれない。『筑後川異聞』(高尾)だけでなく、前述の福岡市演劇祭(福岡市民芸術祭に改称)の合同公演でのオリジナル創作劇は(他の劇団の作家が書いた物も)全て地域を舞台にした作品であること*6を付け加えておく。

さて、二つ目の特徴は身近な社会問題を提起する作品を手掛けるようになったことだ。それまでの本公演をざっと振り返ると、200年ほど前のウクライナの農奴制を舞台にした地主2人の物語(『イワン・イワノヴィッチとイワン・ニキフォロヴィッチが喧嘩した話』)、スペイン内乱での暴力による抑圧と抵抗との話(『カラールのおかみさんの銃』)、大正時代のとある米屋を舞台に奉公人のつらい生活を描いた話(『他人の中』)、地主に搾取される小作の話(『防雪林』)、原子力研究所における科学者の葛藤の話(『小さいラッパ手』)、と当時の彼らの生活からも少々距離がある作品ばかりだった。それが、先述のように山笠での人種差別(『博多の風』)や地元紙の労働闘争(『雑草の誓い』)など身の周りにある社会問題を芝居として描くようになる。

さらに80年代からは啓発活動ともいえるような芝居作りが増えていく。例えば、刑法改憲反対、警察拘禁二法反対を主張する模擬裁判劇に上演協力*7、国鉄分割・民営化を裁く九州大法廷の開催に協力した作品作り*8、「非核・平和のつどい」に参加して作品を上演*9、炭鉱労働者のじん肺訴訟を扱った作品を上演*10と、「啓発のために演劇を用いる」と言えるような活動だ。

特に現在まで続いているのが、弁護士たちと共に芝居を作る活動である。何がきっかけで始まったのかは定かではないが*11、弁護士を含む一般市民でできている「ひまわり一座」には、設立当初(1989年)から高尾だけでなく劇団生活舞台が協力している。弁護士が脚本を担当し高尾豊が演出し、生活舞台の役者も出演する形でいくつもの作品を作ってきた*12。80年代といえばバブル経済が始まり演劇界では「小劇場ブーム」も生まれたころ。そんな時代には似つかわしくないと思えるような、啓発的な芝居を作り続けてきたのだ。

ただ、80年代に協力したそれらの芝居では「一緒に怒ろうではありませんか!」「国民全体の問題であり私たち一人一人が真剣に考えるよう訴えました」*13「その基礎である憲法が改憲されるなど、考えるだけでゾッとします」*14といった劇団の強い政治的主張も垣間見え運動としての側面が強いが、90年前後に始まったひまわり一座との共作はもう少しゆるやかで楽しげだったのかもしれない。エピソードを聞くに、高尾が酒好きで人好きのする性格だったことから、「頼まれてやって、楽しく飲んで、付き合いが続いて…」との側面も強かったのではないかという気もしている。

こうして劇団生活舞台は様々な集会、団体に協力する形で啓発作品を作ってきた。それら以外は福岡演劇協議会(前述)の合同公演ばかり。そこで1997年に年に2回は公演をしようと高尾豊と平原義行の2人で演出をする体制をとることにしたという。90年代半ばから98年までの数年間はその体制で公演をし、劇団にとって最も活発に動いた時期となった。しかし、若い劇団員は続かず、またそれぞれが仕事も忙しく長くは続かなかったようだ。

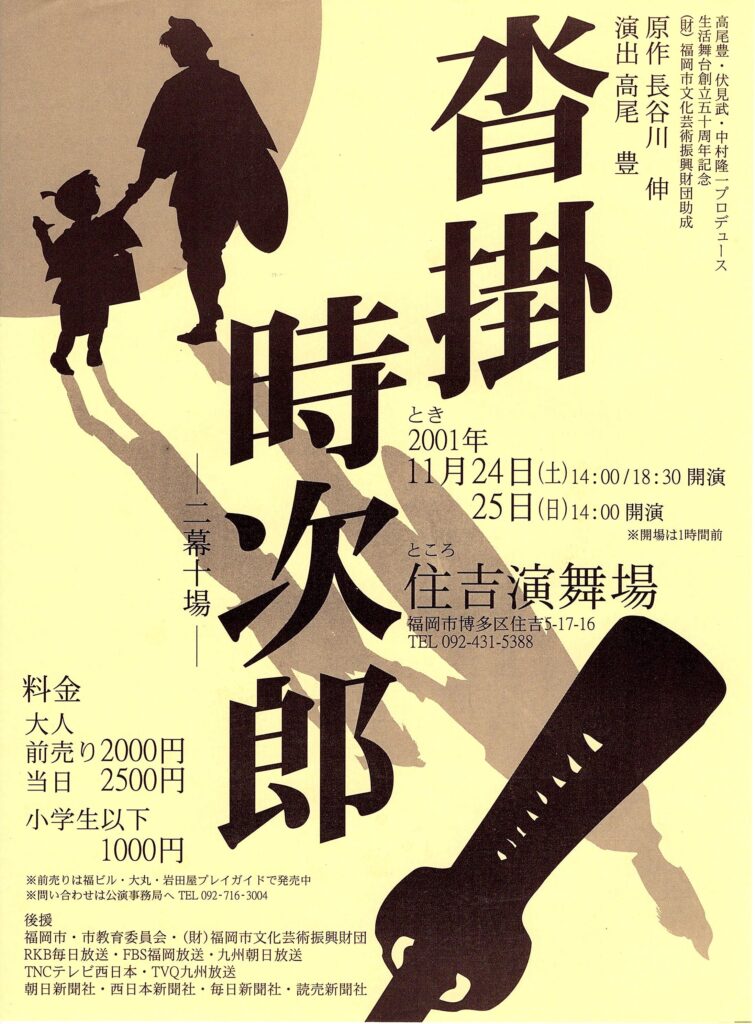

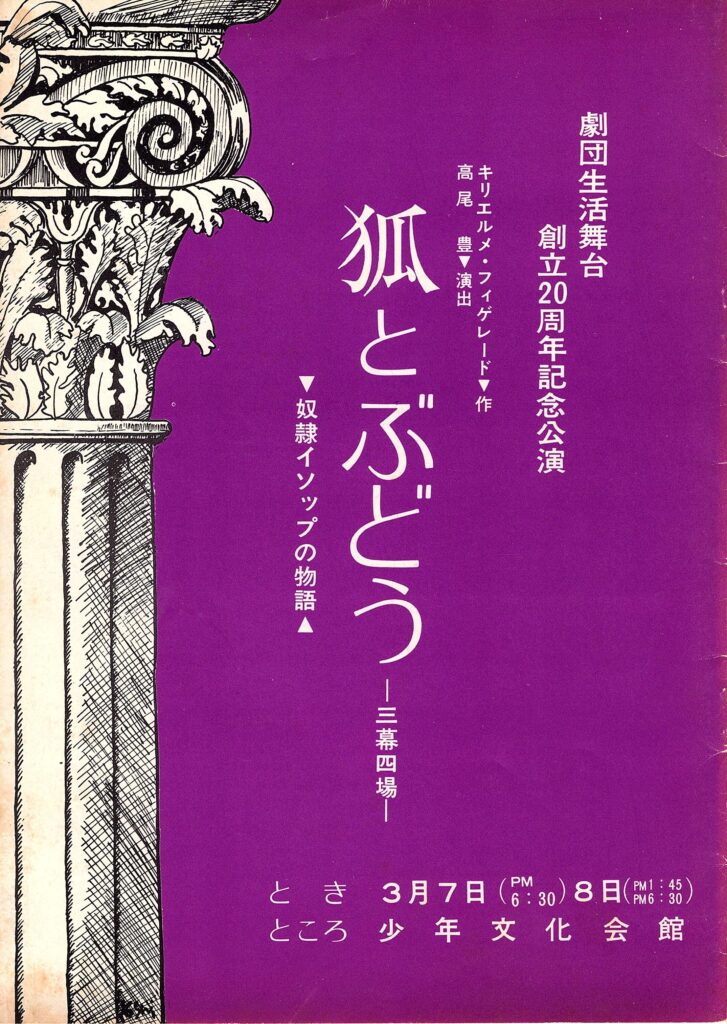

その分エネルギーをためて、数年に一度、イベントとしての公演を立ち上げるスタイルになったのが2000年代である。2001年にプロデュース公演として「劇団かまわぬ」と共作した『沓掛時次郎』*15、2003年に「チェホフ祭」*16、2006年にはモスクワでチェーホフの作品を上演することとなった。このモスクワでの公演以降を第三期として次項にまとめたい。

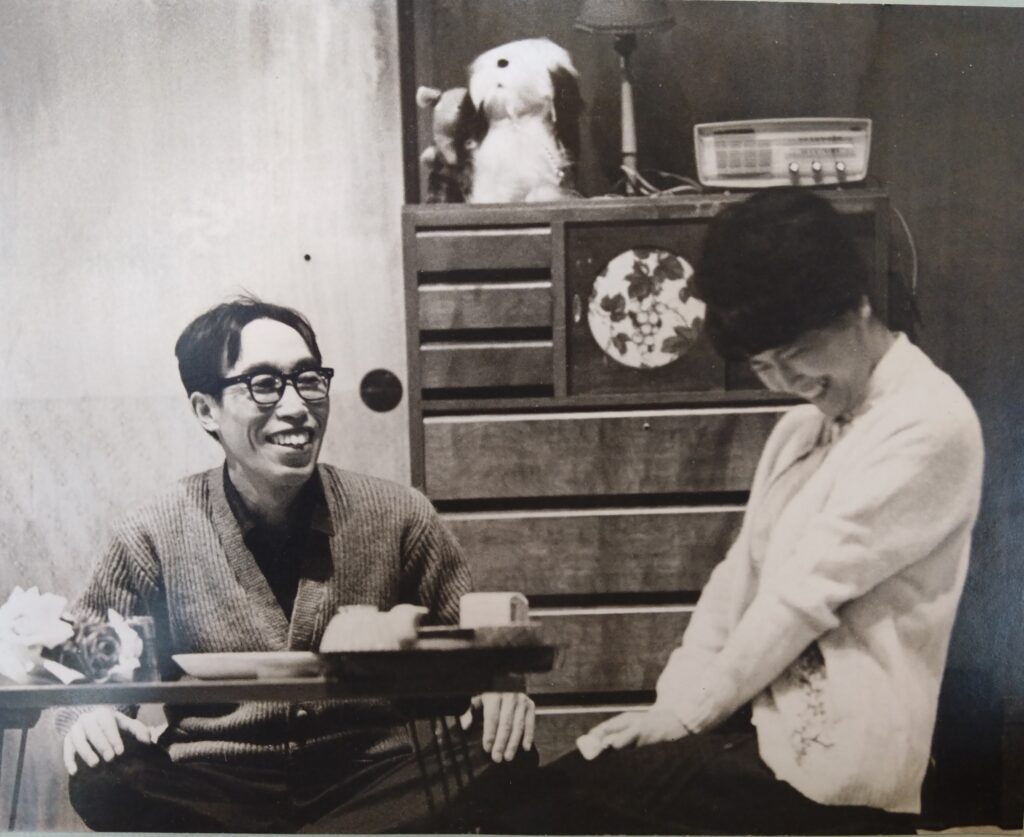

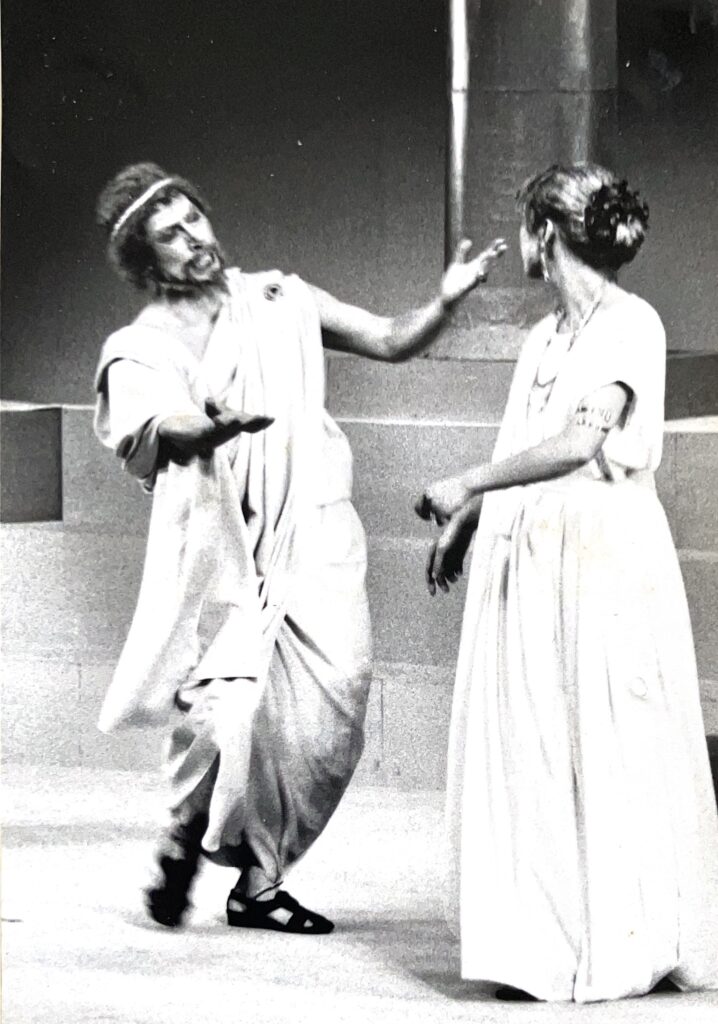

文脈から逸れますが…古い写真を見つけてもらったのでパンフと共に載せます。福岡で活躍する女優、坪内陽子さんのお父様(坪内俊蔵さん)が生活舞台に出演なさっていた写真です。

生活舞台④につづく

注(クリックしたら注が出ます)

*1 他の劇団への協力が増えていることでもわかる。劇団道化に高尾が脚色と演出協力『ゆかいな泥棒たち』(1970)、福岡現代劇場に協力『混血児』(1975)、劇団道化に高尾が演出協力『銀河鉄道の恋人たち』(1978)…など

*2 1963年からは「演劇サークル協議会」に名前を変える。協議会の所属劇団は、「劇団そら豆」KBC放送劇団に所属していた西島良治による劇団、「青年演劇研究会」1度きりの公演で主要メンバーが生活舞台に移動したのでその後に解散、「さぼてん」「福岡現代劇場」「劇団生活舞台」の5つ。

*3 九州地方建設局演劇サークル、檜の会(RKB放送劇団から派生した劇団)、福岡電電演劇部(のちに劇団ふぐとなる)、九州地方検察局演劇サークル、劇団九芸(KBC放送劇団の労組メンバーによる劇団)

*4 拙稿「福岡の演劇の歴史2 放送劇団③ KBC放送劇団-1」を参照のこと。

*5 RKB放送劇団員だった内田茂美(紆余曲折を経て劇団GOCCOを旗揚げ)、下川辰平(後に上京し文学座)、斉田明(劇団道化を創立)、森実重雄(劇団道化を創立)がいる。劇団員ではないがKBC放送劇団にいた坪内俊蔵も、本作以降は生活舞台の公演に出演している。

*6 博多湾埋め立てが問題視されていた頃に上演されたのは、広渡常敏が書いた『海の五十二万石』(1980)。石川蛍による『わが町博多』(1988)もタイトル通り博多を題材にした明るい作品である。

*7 『あなたは狙われている』1982年 自由法曹団創立60周年記念行事にて

*8 『つばめの歌』高尾豊作・演出 1986年 中央市民センターにて

*9 『銀河鉄道の朝』1993年 この「非核・平和のつどい」には数回参加しているようだ

*10 『おれたちはボタじゃない』松本洋一作 『星影のリクエイム』1993年 嘉穂劇場

*11 1985年に劇団による「諌山博(弁護士・元衆議院議員)の文化評論文芸賞佳作入賞ものを弁護士と上演する予定」という記述が残っている。実施したのかどうかは分からない

*12 『憲法があるけん、平和たい』青年法律家協会福岡支部作、1989年、『未来の子どもが見たものは』堀良一作 1990年、『あゝ、国際貢献』1993年、『冤罪は夜つくられる』小泉幸雄作 1992年、『憲法殺人事件~舞い込んだ挑戦状』1994年、『敗戦50年――セピア色の写真』堀良一作 1995年、『ピース・スターの渡り鳥』堀良一作 1998年、『セピア色の戦争』2004年 など

*13 演劇会議64号(1986年12月) 1986年の『つばめの歌』を上演するにあたって

*14 演劇会議83号(1993年5月) 1993年の「非核・平和のつどい 93」にて『銀河鉄道の朝』(後に正式に『銀河鉄道の恋人たち』に改題)を上演するにあたって

*15 高尾の70歳を記念しての公演だった。高尾豊・伏見武・中村隆一プロデュース 『沓掛時次郎』 長谷川伸作、高尾豊演出、住吉演舞場、2001年

*16 「チェホフ祭」 チェーホフ没後100年を記念して『白鳥の歌』『結婚申込』の上演、および合唱団あらぐさによるロシア民謡の合唱も行った。アクロス円形ホールにて