第一期 徳永瑞夫とその影響

さて終戦後からの5年間はこのような文化活動が興隆するのだが、1950年に大きな出来事が起こる。朝鮮戦争を前に占領軍命令としてレッド・パージが強行されたのだ。レッド・パージとは、共産党員やその関係者の公職追放である。背景には世界における資本主義陣営(アメリカと西ヨーロッパ)と共産主義陣営(ソビエト連邦と東ヨーロッパ)の対立がある。日本全国で一斉に行われたのだが、福岡でも解雇された数は2000人とも言われ、演劇サークルも壊滅する。なぜなら、それらは労働者(自分たち)の生活を芝居に描き、演技の技巧ではなく生活に根差した芝居を作り、見せるという「文化運動」だったからだ。その時代の演劇を「生活の演劇」と呼び、今の演劇と区別する見方もある*1。先走って言えば、この「生活の演劇」が劇団生活舞台の素地となる。

1954年7月12日、高尾豊を主宰として劇団生活舞台が生まれた。創立当時を知る長能正義は、長能の7つ上の高尾が、自分の兄・中島省吾のもとにたびたび通ってあれこれと話していたことを記憶している。当時の高尾は鳥居薬品という会社に勤めており、中島は電通に勤めていた。二人がどうやって知りあったのか、どんな話をしていたのかわからないが、中島が放送劇団とも顔なじみだったこともあり、劇団の設立の話をしたのではないかという*2。

劇団生活舞台設立には、福岡に来た徳永瑞夫が影響を与えたことは間違いないだろう。徳永瑞夫とは、北九州の八幡製鉄所の職場演劇で演出をし、当時、福岡市でも「徳永天皇」として名が知られていた。終戦の翌年1946年10月には八幡市の創作座第一回試演会として『小さき町』(真船豊作)を下久保室平と共同演出、翌年5月にも『土』(長塚節作)を演出している*3。東京外語大学のロシア語専攻だったため、翻訳やロシアの作品の脚色などもしていたようだ。これらが理由なのか、徳永は1950年のレッド・パージにおいて「放り出され」てしまう。それがきっかけで徳永が福岡に来たのか、高尾は福岡で徳永に出逢ったようだ*4。

高尾は徳永を中心としてスタニスラフスキーシステムの研究会を始めた*5。「リアリズム演劇の方法論を学ぼうと職場や市民の演劇関係者が集まり、毎週の研究会を始めました。その中で生活舞台が創立されました」と、劇団50周年を取材された新聞記事の中で高尾はそう語っている。ここで言うリアリズムとは単なる写実主義を指すのではなく、「現実を舞台に載せることで、その背後にある真実を暴くことに主眼がある手法」のことである*6。そしておそらくこの研究会で学んだリアリズム演劇を咀嚼した言葉「生活に根差した嘘のない演劇」、これが生活舞台の掲げるモットーになる。この言葉はたびたび劇団紹介や高尾の発言に登場している*7。こうして研究会を続ける中で劇団の指針を固めていき、1954年の創立に至った。

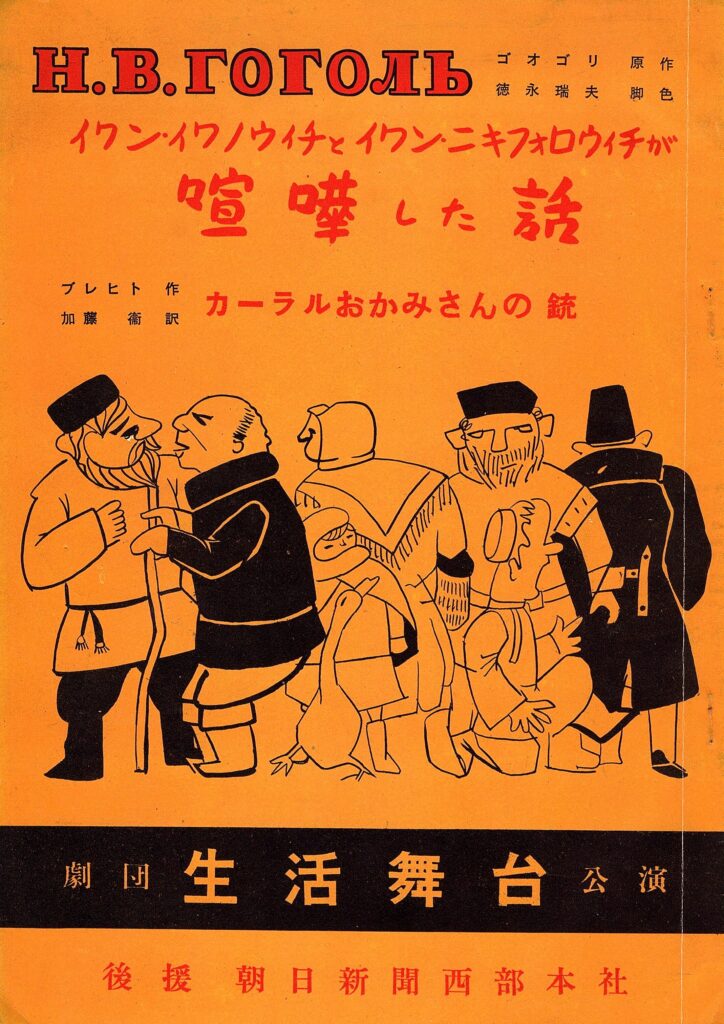

ただ劇団が本公演を行ったのは創立から1年半も後のことだ*8。ようやく上演した本公演『イワン・イワノヴィッチとイワン・ニキフォロヴィチが喧嘩した話』(ゴーゴリ作、徳永瑞夫脚色・演出)『カラールのおかみさんの銃』(ブレヒト作、加藤衛訳、天本一雄演出)*9のパンフレットに徳永は以下のように書いている。「現在の生活舞台は、運動に重点をおき創造の場での責任を多く負担しない『サークル』から、あるいは趣味的な『サロン』からようやく離脱した。」*10。数本の研究発表会こそしているが「本公演」までに1年半もかかったのは、徳永の望む域に達するまでそれだけの時間が必要だったということか。

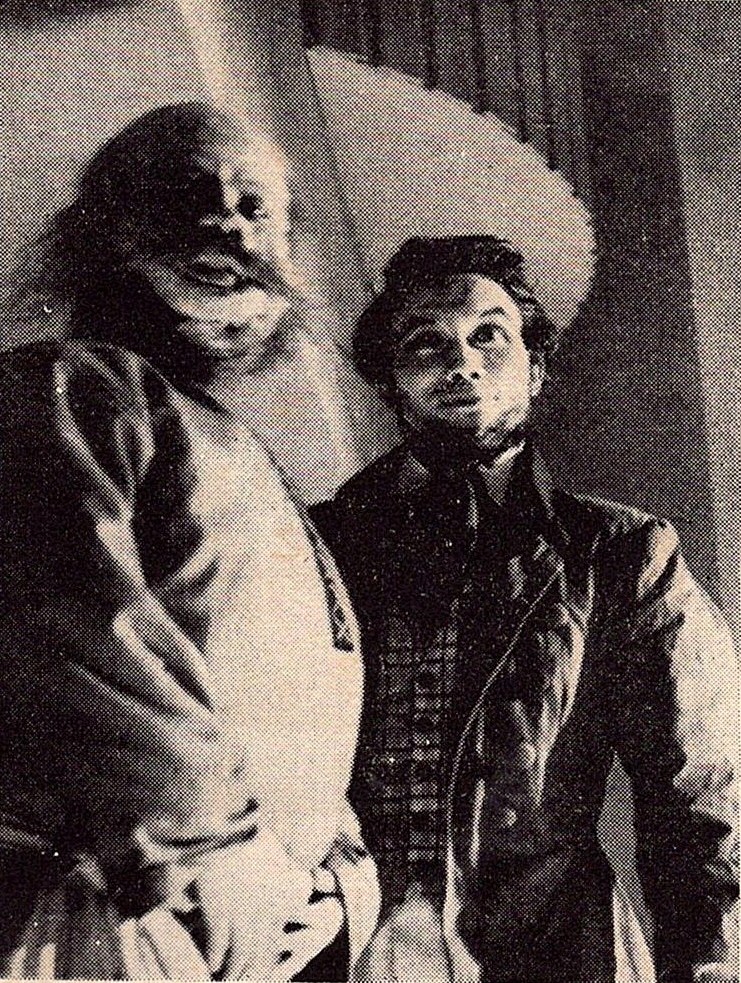

公演写真 (第2回パンフレットより抜粋)

高尾自身は、1955年に開かれた第一回職場演劇祭に劇団として参加した*11ことも大きかったと感じているようだ。これは福岡における戦後初の演劇祭である。それまでの福岡の状況を「創造活動の行き詰まりから来る新劇運動の低迷が、ここ四、五年続きました。中央の諸専門劇団の当地公演は各種団体の協力で盛んに持たれて来ましたが、鑑賞のみに止まり、地元劇団の実践活動を呼び起こすまでには至らなかったようです」*12と概観した上で、この職場演劇祭がこれまでにない観客動員と多数の参加団体によってその状況を打ち破ったと言っている。生活舞台にとっては他の参加団体と交流を図ったことが刺激となって、本公演に繋がったらしい。

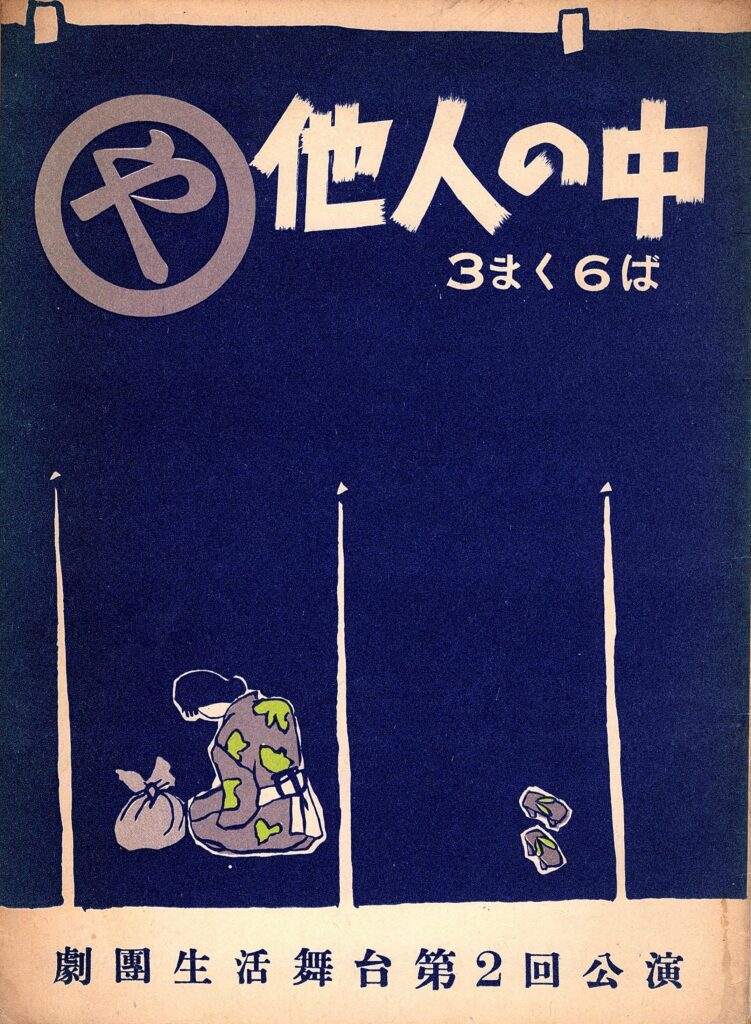

公演の出来や評判は分からない*13。ただ、「福岡でただ1コの自立劇団」*14の初公演、何より徳永瑞夫が携わっていることによる注目度は高く、それが理由で期待が寄せられていたことが2回目の公演パンフレットからうかがえる。たとえば第二回公演のパンフレットには、秋田雨雀*15が、生活舞台のことを「第一回にはゴーゴリ、ブレヒト等を立派なリアリズム演技によって上演し地方の観客を動員し、九州一の劇団と目されている」*16と一文を寄せている(ただし、書きぶりから彼が生活舞台の作品を観たわけではないようだ)。

しかし、――これは私の憶測だが――徳永瑞夫の「カリスマ性」が生活舞台を振り回した側面もあるのではないか。彼のおかげでリアリズム演劇の勉強ができたし、秋田雨雀などの演劇人を始め多くの人に劇団が注目してもらえた。他方で「プロ劇団とは違って、納得がいくまで上演までに時間をかけて作れる」という信条がゆえに創立してからもなかなか本公演が打てず(1回目に1年半、2回目はさらに1年かかった)、その2回目の公演でも「系統的組織的な研究を劇団の諸君とした(けれども)直接に公演の成果となって反映しなかった」と堂々とパンフレットに書かれ*16、しかもその2回目の公演の後、1960年に徳永が上京して劇団から離れる。そこから3回目の公演までに3年も要したのは、先導者を失い劇団が混乱したからではないか。結果的に主宰の高尾豊が3回目以降は中心的な演出家となっていくのだが、徳永瑞夫の存在は功罪大きかったのではと推測する。高尾が劇団10周年記念公演のプログラムの中で1960年(創立6年目)の『防雪林』(小林多喜二作)からを第二期としているが、それは徳永が去った後を指すことからも、劇団にとっての徳永の存在の大きさがうかがい知れる。

興味深いことに、徳永が去ってからの生活舞台は「福岡市民演劇祭」への参加が活動の中心となった。この演劇祭については別項で紹介するが、猿渡公一(現代劇場)の発案でできた「自立劇団協議会」が開催する、年に1度開かれる演劇祭である。地元の自立劇団や職場劇団だけが参加し、後半には合同公演も行うようになる。高尾がこの協議会の副会長になったこともあって開催する演劇祭(途中で名前が変わったり開催スパンが変わったりするが)に生活舞台はすべて参加している。この時期に地元の自立劇団と密に関わったことが、生活舞台にもう一つの柱を作ることに繋がる。それは「地域を題材にした芝居を作る」という点だ。この点は生活舞台の第二期で詳しく述べていきたい。

生活舞台③につづく

注(クリックしたら注が出ます)

*1 「『生活』の演劇から『文化』の演劇へ ―敗戦直後の関西の演劇運動の変化と課題」長島祐基

*2 高尾はそれまでに人形劇団「こうま座」にいたという記録もある(演劇会議155号 平原義行の証言)。そこの仲間と生活舞台を作ったと書かれている。

*3 生活舞台と関わりがなくなった後には炭鉱などの記録映画を撮ったようで、いくつもの作品が残っている。

*4 長能によれば、徳永はもともと中洲近辺にあった北星映画社の福岡支社長をしていたから福岡市に住んでいたのかもしれないとのこと。

*5 第3回生活舞台公演『結婚申込/小さなラッパ手』パンフレットに寄稿している徳永瑞夫は「あの頃、地行西町のせまい私の部屋に、幾人かのわかものが、スタニスラフスキーのテキストを持って集まり――それは啄木の『はてしなき議論の後』を思わせる集まりであったが――」と書いている。

*6 西堂行人はその著書の中で岸田國士の「文学座」から始まるリアリズムという手法を以下のように説明している。「反戦意識の強い演劇においては、現実を批判する方法こそがリアリズム演劇だった。現実を舞台上に再現していくのがリアリズムの最小限の定義だが、ここでは現実を舞台に載せることでその背後にある真実を暴くことに主眼があった。つまり現実批判という思想を体現するのが『リアリズム』だったのである」西堂行人、『日本演劇史の分水嶺』2024年、論創社

*7 例えば「福岡の演劇の動向」高尾豊(「福岡からの報告 新劇と地域文化について」)『演劇会議』55号1983年

*8 その間に研究発表会を行っている。1954年11月13日『狸の里』、12月5日『悪党』、12月13日『悪党』

*9 1956年3月 タマヤホール(中洲)にて

*10 1954年劇団の最初の公演パンフレット『イワン・イワノヴィッチとイワン・ニキフォロヴィチが喧嘩した話』の徳永瑞夫の文章より

*11 1955年7月『カメレオン』(チェーホフ作、徳永瑞夫演出)

*12 1954年劇団の最初の公演パンフレット『イワン・イワノヴィッチとイワン・ニキフォロヴィチが喧嘩した話』の高尾豊の文章より

*13 「結果にはいろいろ批判もあつたようだ」と森部善七(朝日新聞社社会部)、1957年『他人の中』公演パンフレットより。

*14 原田種夫(九州文学主宰)の言葉、1957年『他人の中』公演パンフレットより

*15 当時、舞台芸術学院長。雑誌『テアトロ』を創刊

*16 1957年『他人の中』公演パンフレットより