KBC九州朝日放送

九州朝日放送は福岡で二番目に誕生した民間放送局である。1951(S26)年に予備免許を受けながら権利を放棄した西日本放送の関係者に朝日新聞が協力することになり、1953(S28)年、本間一郎を社長として久留米市日吉町の旭屋デパート内に本社とスタジオを設け、佐賀県三養基郡旭村に送信所を置いてスタートした。しかしスタート時点ではサービスエリアが限られていたので福岡市への進出を図り、1956(S31)年に福岡市東中洲の花関ビルに移転する。

●KBC放送劇団誕生●

さてKBC放送劇団は1953(S28)年の久留米開局直前の12月にOLや学生などを集めて結成された。ただし本格的に制度を整えたのは1957(S32)年、福岡市内に移転してからのこと。福岡開局が実現したその年の4月に正式に発足した。ラジオなどで劇団員募集を呼びかけると約600人が応募し、その中から新劇役者・NHK放送劇団やRKB放送劇団の経験者を中心とした23名(効果団3名)を全員研究生として採用した。アナウンス課長の斉藤芳郎とKBC放送劇団の三田村隆介が発声や朗読などの基礎訓練を行った。その翌月には福岡市内の小中学生によるKBC児童劇団(10名)も発足する。放送劇団発足の4か月後にはKBCラジオ放送劇の看板番組となった『小天狗霧太郎』や『連続ラジオ小説』『ラジオマンガ』『KBC劇場』『子供の国』などが始まったため、放送劇団の人数も劇団員25名、効果団5名、児童劇団員14名に増えた。それでも放送劇制作には不足していて、劇団のサブとして「KBCスタジオ劇団」を組織するという補強策も講じられていた。

効果音についても、社史に記載がある。おそらく当時のどのラジオ制作に於いても同じでKBCに限ったことではないだろうが、ここに記載しておく。スタジオの1本のマイクの前に出演者全員が芝居をしながら収録するというもので、人手不足を補うために劇団員も効果音を出すのを手伝ったり、アナウンサーも借り出されて出演したりしたという。特にラジオ時代の初期には、テープ磁気がなかったのでアセテート盤に音をカッティングする円盤録音機しかなくテープ録音ができなかった。そのため現実音を取材することが出来なかった。そこで効果音はすべて「ぶっつけ本番」が原則だったという。いわゆる擬音という、現実音に似た音で実感を出す演出方法だ。例えば波の音は2mぐらいのかごに小豆を入れて右へ左へと傾けて浜辺の波の音を出し、降り出した雨の音は渋うちわに大豆や釣りの錘を糸でつりさげてパラパラと出したり、風の音は木製の風車に博多織の帯を当ててシューシューと出したりしたという。なお、この内容は外河進による執筆である。RKB効果団の菊地宏道によれば「NHK効果団にいて後にRKBに移った」とのことで、放送局間での移籍は珍しくなかったようである。

●ラジオドラマ作品●

さて昭和30年代当時のKBCのラジオドラマは、NHKの子ども向けドラマが終了した後で放送されたものが多く、そのおかげで子どもたちに大変人気があった。スタジオ録音には子どもたちの見学も多く、まだ劇団員へのファンレターも多く寄せられていたという。主な作品は『小天狗霧太郎』(1957年9月~1958年12月、放映3カ月後からは全国20局以上にネットされる。後に映画化、レコード発売も。記者発表は福岡市の電気ホールにて行われた)、『剣光雁金童子』(1959年8月~1960年4月)、『海洋太郎の冒険』(1960年5月~1961年3月)、『スクラム組んで』(1961年4月~1964年2月、子どもたちの情操教育を目的に「耳で聞く社会科風ドラマ」として歓迎された15分番組。福岡の作家・赤星孝が脚色した作品や、炭鉱を題材にしたものなど短編のオムニバス)など。どの作品も大洋漁業(現マルハニチロ)がスポンサーについている。

大人向けの作品としては、1955年からラジオドラマに放送劇団員が出演したと記録がある。劇団の本格的始動より少々前である。社史に解説付きで紹介されているラジオドラマに『地獄銛』(1962年2月放送、原作は福岡出身の芥川賞作家・宇野鴻一郎。民放祭参加。放送劇団総出演。鯨に命を懸けた男の話なので、効果団の外河進が下関の水族館に行き鯨の鳴き声を録音したり、船を出して波の実音を拾ったりと苦心したようだ)などがある。

1959(S34)年のテレビ開局前にはテレビドラマ制作をにらんで社外に稽古場を借りて劇団員は演技の稽古をしていたという。テレビドラマがスタートすると、実際に劇団員たちが活躍し始める。開局後初の自主制作ドラマは『青春浪漫伝』、カメラ2台で制作し、若手ディレクター群(磯田了、梅津昭夫、江藤淳)らが担当した。30分の壮士劇だった。次はサスペンスドラマ『殺し屋』。スタジオが狭く、セットを組むためのスペースとして隣接する大道具室、玄関ロビー、喫茶室などもつかって撮影したという。VTR装置はあったが、操作に不慣れでまたテープが高価だったために、なんとこの2作は生放送だったというから驚きである。全国ネット放送ともなると主役級は文学座や民藝といった東京の劇団の俳優が多かったが、その他の役にはKBC 放送劇団員が出演していた。また全国のテレビ局で開かれていた芸術祭にも積極的に出品しているが、同様に主役は東京の俳優たちで、脇をKBC放送劇団員たちが固める形であった。

●KBC放送劇団労働組合●

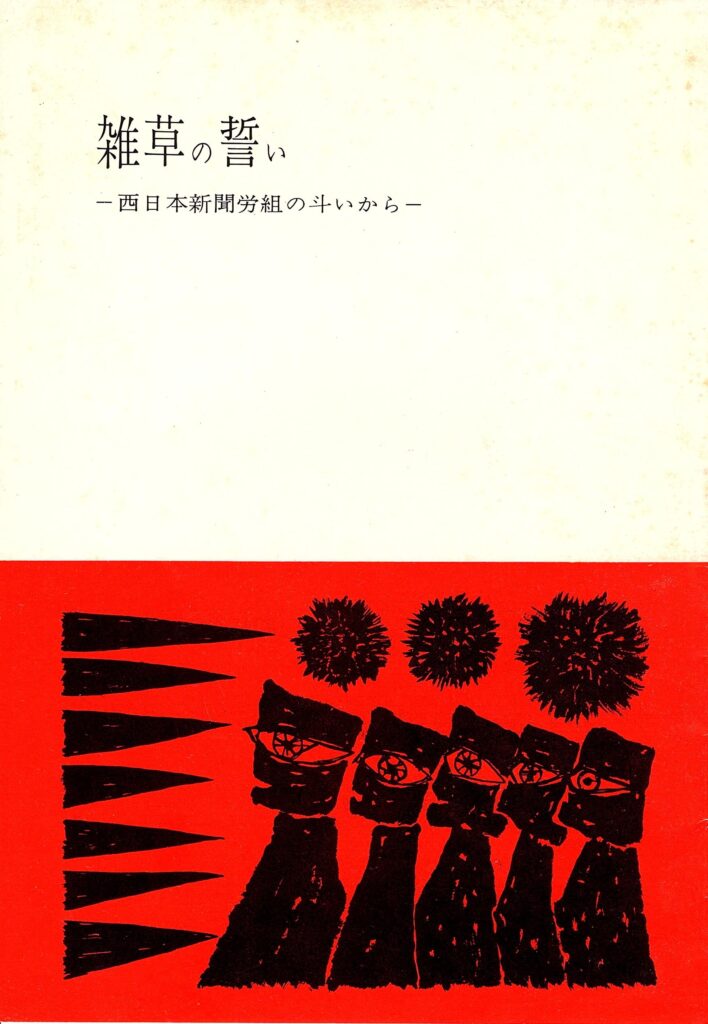

ただ、快進撃は長く続かない。多極同様に劇団の出演が減り、解雇の動きが出る。そこで劇団員たちは解雇を撤回させるべく労働組合を組織したという。実はKBC劇団労組についてはほぼ記録がない。唯一、劇団九芸と劇団生活舞台と共に上演した芝居『雑草の誓い―西日本新聞労組の斗いから―』のパンフレットに記録を見つけたのみである。それによるとKBC放送劇団労働組合が結成されたのは1963(S38)年10月18日のこと、劇団労組メンバーは首切り回避を求めて闘争したという。ここからは、そのパンフレットから文章を抜粋する。

「『近代以前のタコ部屋だ!』組合結成以前の劇団の状態をみて一管理職の言葉ですが、そのタコ部屋から抜け出て一年と六カ月が経過しました。そして現在首切りという最も厳しい攻撃を受け、十五人の仲間が八人に減りましたが、とにかく、カンパ菓子の販売、文工隊活動を通じ地域の働らく仲間たちと手を結びながら斗争を続けています。

私たちは、六カ月ごとに契約を更改することになっています。組合を結成して二度契約の更改をしましたが、一度目の契約更改をめぐっては百四十日間斗いました。生活の保障を要求したのですが会社はそれを無視して番組制作の減少を理由に劇団員のフリー化を一方的に押し付けてきたのです。ここでフリー化を認めたらこの次は必ず首切りが出る、どうしてもフリー化を阻止しようと、一般市民や地域労働者に訴えながら闘いを進め結局、地労委の斡旋で経済的には会社側を譲歩させたのですが、フリー化は阻止できないまま契約の更改を行いました。そして去年(注:1964年)十二月十八日、二度目の契約更改でついに五人の首切りを出したのです」

『雑草の誓い―西日本新聞労組の斗いから―』公演パンフレットより

この公演は1965年5月17日に福岡市民会館で行われた。主宰は「民放労連九州地方連合会」とKBC放送劇団労働組合だが、出演は「劇団九芸」と地元の「劇団生活舞台」である。故・猿渡公一=現代劇場によれば、「劇団九芸」とはKBC放送劇団労働組合の劇団である(故・猿渡公一=現代劇場の証言)(この九芸メンバー10名のうち7名はKBC放送劇団員であることが確認できている)。作品は、上演の1年前に実際にあった労組の闘い、西日本新聞社でのロックアウト(労働争議の時に組合員の職場への出入りを禁止し、一切働かせないこと。それによって賃金も支払わない)に対して闘った様子を描いている。つまり、同じマスコミの労働争議の様子を芝居にしたわけだ。

芝居の結末は分からないが、現実には放送劇団労組は解散し幕を閉じる。その様子については資料が何もないが、この後に述べる園田晴久氏のインタビューを参照してほしい。

*元KBCディレクターの松尾允之さん、KBC報道情報局の古賀香織さん、劇団生活舞台の長能正義さんにご協力いただいた。

参考文献:『九州朝日放送30年史』1983年、『九州朝日放送50年史』2004年