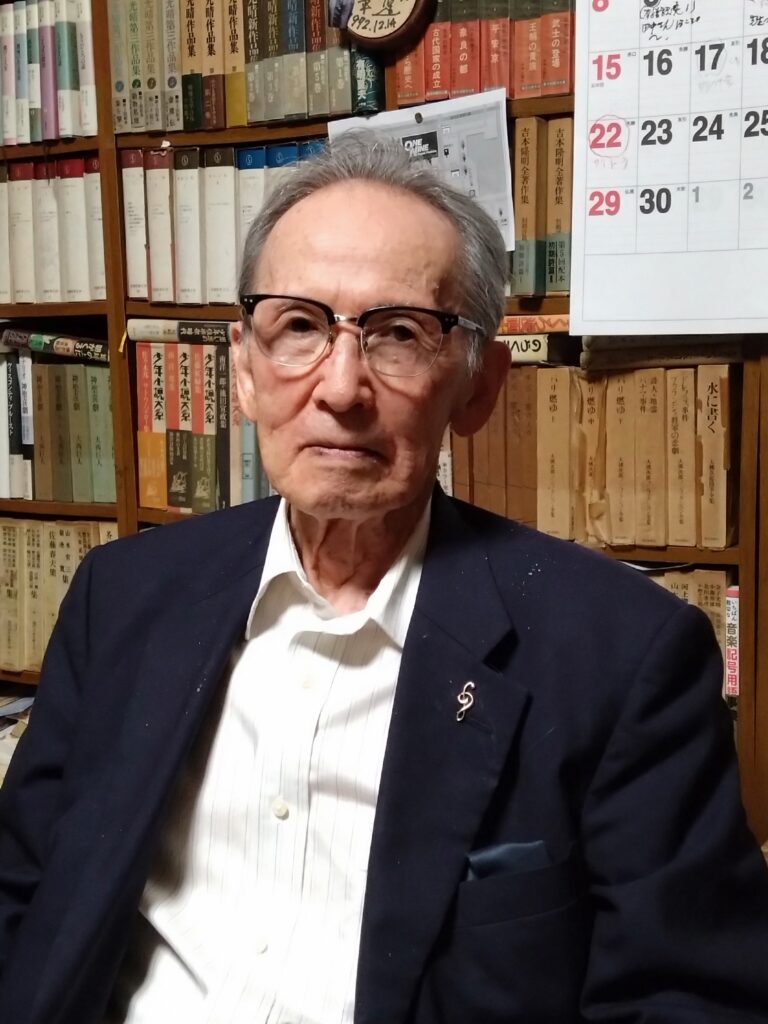

<元RKB音楽効果団員 菊地宏道さん(本名) 野上(旧姓)/野々宮洋(ペンネーム)さん> 2025年5月、6月取材

「音のレジェンド」と呼ばれる菊地宏道さんは、1928年、満州に生まれ、今年97歳になられる。戦後に日本に戻られたが大変な苦労の日々を送り、また肺結核にもなって入院、療養生活を送ることにもなられた。ただ、療養中に毎日聞いていたクラシック音楽のラジオ番組が、後に音響効果の専門職で就職する時に役に立ったという。入社したNHKからRKB音響効果室に移籍され、そこで定年を迎える。その後は「キクチ・ミュージック・アトリエ」を主宰された。局を問わずまた地域も問わず音響の仕事をなさり、仕事の速さと確かな腕で、仕事はひっきりなしだったようだ。「仕事が早いから。実際、(現場は)時間がないんですよね。3時間でやってくれと言われたらバーッとやる」とにこやかにおっしゃった。

菊地さんのインタビューはKBCでディレクターを務めていた松尾允之さんにお連れいただいたのだが、松尾さんもご自身の作品を菊地さんに音入れしてもらったそうで、「菊地さんにお願いしてラッシュ(音の入っていない映像)に音が入るとすごいんです。こんなに変わるのかと思う」「レジェンドです」とのこと。また菊地さんの奥様が、「(放送局の)音楽室には何万枚も棚にレコードが入っているのに、その中からこのシーンのためにいくつかレコードを選んで来て、このレコードの2番目のこの辺りを使おうという感じで(選ぶ)。すごいと思いますよね。」「当時はテープでしたから、テープカット技術もピタッと貼らなきゃいけない。作曲家ではないけれど、音楽の編集能力がすごい。技術がね、コンマ一秒がわかるって…」とおっしゃっていたのが印象に残っている。貴重なお話を伺った。

――菊地さんは、最初はNHKの音響効果団に入られて、その後RKBの音響効果団に移られたと聞きました。

最初は下関市役所にいたんです、病気をしちゃってやめて入院して、療養していたところで番組募集を見て試験を受けたんです。「音響効果技術者を募集」。僕の場合はラジオドラマが好きで、いろんな音が入ってるでしょ、こういうのがやりたいと。それから戦争中はニュース映画があるでしょ、BGMが流れていて僕が知っている曲が多かった。こういう仕事があるんだなと思って。クラシックは子どものころから聴き慣れてましたからね。叔父がレコードSP版をベートーヴェンの9番をね、7枚組なんです、1時間15分ぐらい、それを聞いてね、最後まで裏返しながら聞いていて。

――それでNHKの効果団に入られた。

NHKの試験は音楽の専門の問題が多かったんですよ。あれみんなできないですよ。ペーパーです。楽譜の問題とかではない、相当にクラシック音楽を昔から聞いてないとできないような試験が多かったですね。試験で自分たちは普通の職員と思って受けたけど効果と分かってやめていった人も多くいる。先輩から一番言われたのは、クラシック音楽を聴くこと、特に交響曲の名曲をよく聴け、楽器の音色がいかに効果的に使用されているか、これぞ正しく効果である、と。

――音響効果団とはどういうことをされていたんですか。

ラジオの時代は道具を使ってやりましたよね。自分で作り出すんですよ、音を。それぞれに得意特技がありましてね、例えば犬の鳴き声がものすごく得意な人がいる。

――人間が犬の鳴き声を?

そう。動物の鳴き声は当初、ひとがやっていました(声帯模写)。現在ではほとんど、直接動物の声を録音しています。

――1つの脚本に対して効果団は何人ぐらいでやるんですか。

5、6人かな。チーフがいてそれは副調整室から音を出したり、生の音は中にいる何人かでやる。僕はチャルメラの音をしょっちゅうやらされてね。スタジオで出す音は生音と言います。

――(KBCにお勤めだった松尾允之さんの補足)効果の音が入らないようにスタジオの中にテントがある。声優(劇団の俳優)がテントの中で3本のマイクの前で話す。効果の方は、実音を出すために中に入って。音響効果さんが作った音楽は副調整室で。

最初はほとんど生でした。だから失敗は許されんわけですよ。(NHKのスタジオは)天神町にスタジオがあった頃ですが、あれはねぇ、ひどいスタジオだったんですよ。時代劇のドラマの放送中に西鉄の電車の警笛の音がスタジオの中に入ってくるのですよ。生でしょ、どうしようもできない。録音だったらやり直しできるけど。

――NHKからRKBに移られた理由は。

来てくれって言われて。RKBの人が来てくれって。下に喫茶店があってそこで会いましょうと。NHKの給料の倍は出しますと。でもそんなには出してもらえんでしたね。14000円ですので、まぁまぁです。大卒の初任給が、8000円だったので…。

――スタジオの環境が悪かったのはNHKですよね、RKBのスタジオはどうでしたか。

良かったですよ。電気ビルの6階にあったんですよ。外の音は入らない。出入り口が一か所しかないんですね。給料日になると借金取りがずらーっと(逃げ場がない)。(笑)「今日は休み」って(笑)。

電気ビルの裏側に十八銀行というのがあってその上に効果室を作ってたんですよ。RKBの(効果室の)我々の部屋ですよ。色々な道具を置いてたんです。「効果団」というより「効果室」って言ってました。

――要するに道具を置く場所と音づくりの実験をするような場所と考えていいでしょうか。それで収録の時はRKB本社に行く…?

作ったりするのは本社の方。

――菊地さんが去った後、NHKはどうやっていたんでしょうね・・・

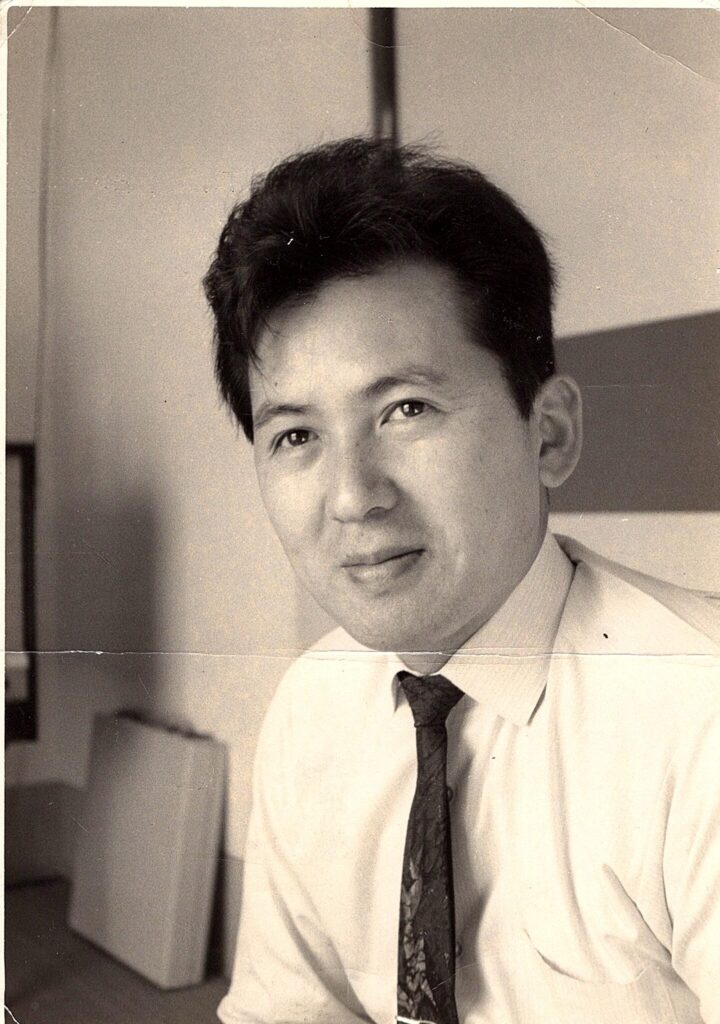

ぼくがRKBに来た後、東京・大阪・名古屋はそのままにして、後は地方にある効果(団)を全部廃止して全員、ディレクター、プロデューサー、放送記者に転身させられました。効果をやめさせられた。地方でドラマをやる時は東京から呼んで、LKでやるから。東京から呼んでやったわけですよ。それで、大神(幸男)は制作、大分の制作ディレクターにさせられた。怒ってましたよ、俺は効果がやりたかったのにって。大分に行って帰って来て定年までいてNHKではない制作会社に行った。中村(行雄)は早くやめた。外河(進)君はいたんですけど西南大学の夜間に行って卒業してRKBの効果に来た。山下(修)は東京に行って、最初はTBSに入ったんですけどやめてテレ朝に入り込んで東京サウンドプロダクションをこしらえて自分が社長で10人ぐらい集めてそこで効果の仕事、やってました。野々宮洋、これは僕です。ペンネームをつけておったんです、NHK時代。

――効果団の仕事じゃないことをさせられたということですか、効果団として入ったのに。

そうです。ディレクター、プロデューサー、放送、に散らばって。それで怒って「効果をやるためにNHKに入ったんだ、やりたくない」という人はね、東京の(NHKの)効果に入った。

東京の効果は神様みたいなものでしたよ、我々からみたら。全然違いますから。講習受けたけど。同じ道具使っても音が全然違う、これは参ったですよ。手できれーいな音を出す。一人でやる場合がある、ボートでチャプチャプ(オールを漕ぐ音)、これが本当にボートに乗っているような音がね、スタジオだから水をやってるわけです。名人です、えぐちたかお、いわぶちとよお とか。東京の。この人たちは「NHKで一番偉いのは効果だ」。だって効果がなかったら何もできないですからね、神様で。プロデューサーとかディレクターが下ですもんね。

――RKBではラジオドラマ『ボタ山』を作るために音響効果団が必要で、フリーの立場でNHKなどで活躍された高木一郎さんが作ったと読みました。

作ったというか、最初に入ったんですよ。1年目。そして馬場(恭二郎)というのが佐世保にいたんです。僕は天本一雄というドラマ関係のディレクターから呼ばれてRKBに入った。『ボタ山』の作者で、演出(ディレクター)は大坪二郎。その2年後ぐらいに呼ばれてRKBに入った。昭和32年の2月1日に正式に採用。その前に馬場が呼ばれた。NHKの熊本から清田(浩義)と豊野(弘介)が。

RKBは高木が入る前は、ディレクターが(音を)作っていた。ものすごく難しいんですよ、効果の音って。本物を使ってもダメなんですね。自分で考えんとできませんよね。道具はいっぱいありますよ。例えば馬の走る音。ヤシの実を半分に切って中をくりぬいて。地方局ではそれがないからお椀です。こういう感じです(とやってみせてくれる)。風の音などは道具がありますから。あれは舞台が最初です。本物使って駄目で、道具を使った方がいいってのはたくさんあるんですよ。僕がやったのはNHK時代に列車の音、(列車と列車の間)ガラーッと開く音を撮ってきたわけです。足音も。放送間際でした、生放送ですから。全然ダメなんです、「なんかいいのはないか」ってあと30分なんです。「なんか考えろ!」って直前なんです。僕は中にいて、隅っこの方にねコカ・コーラの瓶があった。(瓶には)ギザギザの溝、そこに山台って足音を出す台がある、それを持って来て転がしてみた。そしたら「おお、それそれ!」って言われて。あとは(扉が閉まる)ガチャンって音。パイプ椅子を倒してガチャン。それで行こう!って。あとはコツコツコツってハイヒールの音。間際にやらされたこと、いっぱいありますよ。

――失敗はありました?

いっぱいあったでしょうけど、忘れました(笑)。音作りって大変なんですよ。毎晩、徹夜ですよ。

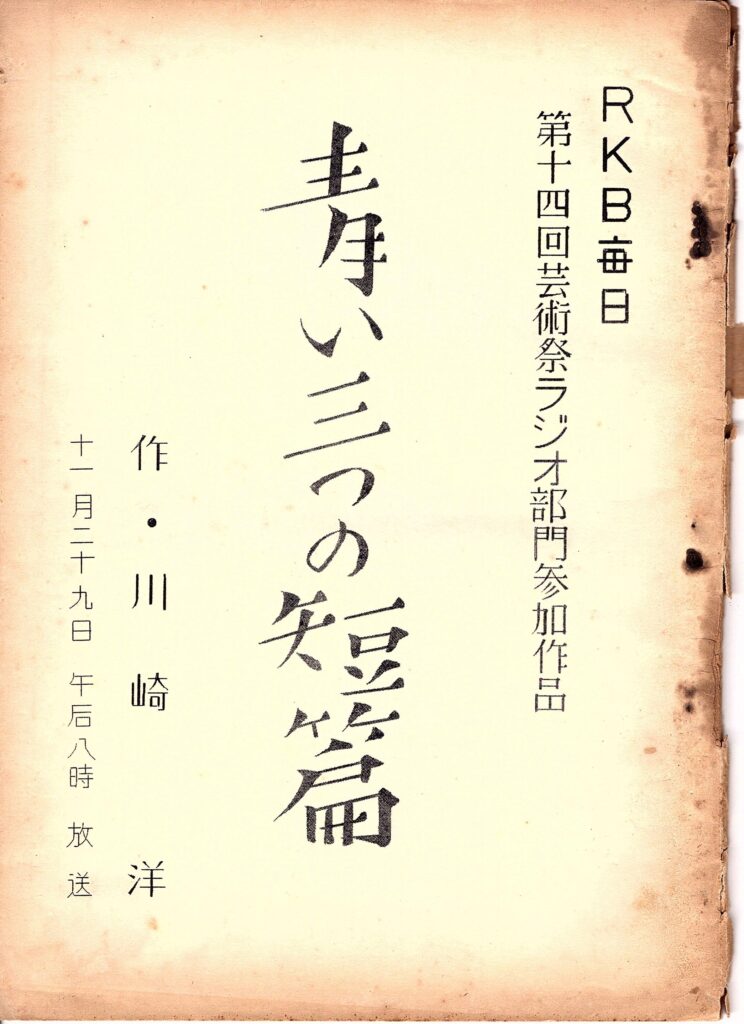

僕が一番やりたかったのは『ラジオホール』という番組です。30分のサス(スポンサーがつかない、自社制作番組のこと)。どちらかと言えば実験的な作品が多いんです。『ラジオホール』で印象深く残っていることは川崎洋の『青い三つの短編』、ト書きに「泡(アブク)が歌っている」とある、これは苦心しましたね。アブク(ブクブク)の音だけでメロディを造るのですから。徹夜で作りましたねぇ、それと「鬼が小川をつかんで投げる音」とか、書く方は簡単でしょうが作る方はそうはいきません。とても苦労しました。この作品はハーモニカまで吹かされました。このドラマは今まで録音されたもの持っています。

東京の詩人の「櫂の会」、茨木のり子とか川崎洋とかの作品をね、前衛的、実験的な作品をずっとやらされた*1、そういうのをやって勉強してくれと。

――自社からの制作費はある。大きなお金が来ないということですか?

結構大きなお金は出てましたよ。

――スポンサーがないから自由に作れるということですか?

そうです。櫂の会には寺山修司も入ってきて、寺山修司の作品もやったわけです。(テレビドラマの)『死ぬほど遭いたい』(1960年)では、(脚本:新藤兼人、出演:音羽信子など)その時、やり直しをさせられたので、もうできないって言って怒ったんです。一生懸命やったのにね、もいっぺんやってくれと言われて。結局やったけど。そしてモンテカルロ国際テレビフェスティバルで主演女優賞をとった。

ぼくはずっとNHK時代からRKB時代からの脚本はずっととってある。

――脚本にはト書きが全然ないんですけど、音は勝手に入れるんですか?

入れるわけですよ。

――放送劇団の団員も、放送局を移動される方は多かったんですか。

つまり給料がいいところに変わったんですよ。RKBはちょっと差別があった。社員として採用した人とそうでない人と。社員じゃなくて採用された人は給料が安いわけ、そういう人がKBCとかFBSに行ったりした。

――放送劇団にいた人で社員になれた人というのはいるんですか。

効果(団)は社員。嘱託社員。組合の運動で社員にした。

(放送劇団員は)専属だったから給料もらっていたんですけどね、われわれ社員よりもいいんですよ。僕らが1万4千円の頃に3万ぐらいもらっていた。オーケストラの連中はもっといい。5万円ぐらいもらってた。5万円がずーっと、みんなが30万ぐらいになった時も5万円。それでも辞めないですよ。だから九響に所属してRKBから5万円もらって。

――テレビ時代が始まると、地方の放送劇団は陰りを見せ始めます。そこが社員になっていく効果団(効果室)とは大きく違いますね。1965(S40)年にはKBC放送劇団が解散、一斉解雇されます。KBCは放送劇団の労働組合もできたようですが、RKBにはあったのでしょうか。

RKBはありません。そういうのがあんまり好きじゃない人が多かった。斉田と(明)とかはそうじゃなかったですけどね。劇団が全員クビになってね、そして(異なる放送局で)合流してた。仕事ですよ。ちょっとしたことで呼ばれて、役者を集めてやったわけですよ、RKBもKBCもなく。ごちゃまぜにしてやってたんですよ、役者がいないから。

――ということはフリーランスで、使いたい時だけ使ってた…出来高払いというか

そうそう。それまではね、給料でしたけどね。

注(クリックしたら注が出ます)/

*1 『放送詩劇 魚と走る時』において、従来の放送劇とは異なる「ラジオ詩劇」を確立した。また『ラジオホール』(月曜19:30~20:00) は、水尾比呂志、川崎洋ほか雑誌『櫂』周辺の詩人たち、谷川俊太郎、福田善之、西島大、矢代静一ら。