本の紹介(8)

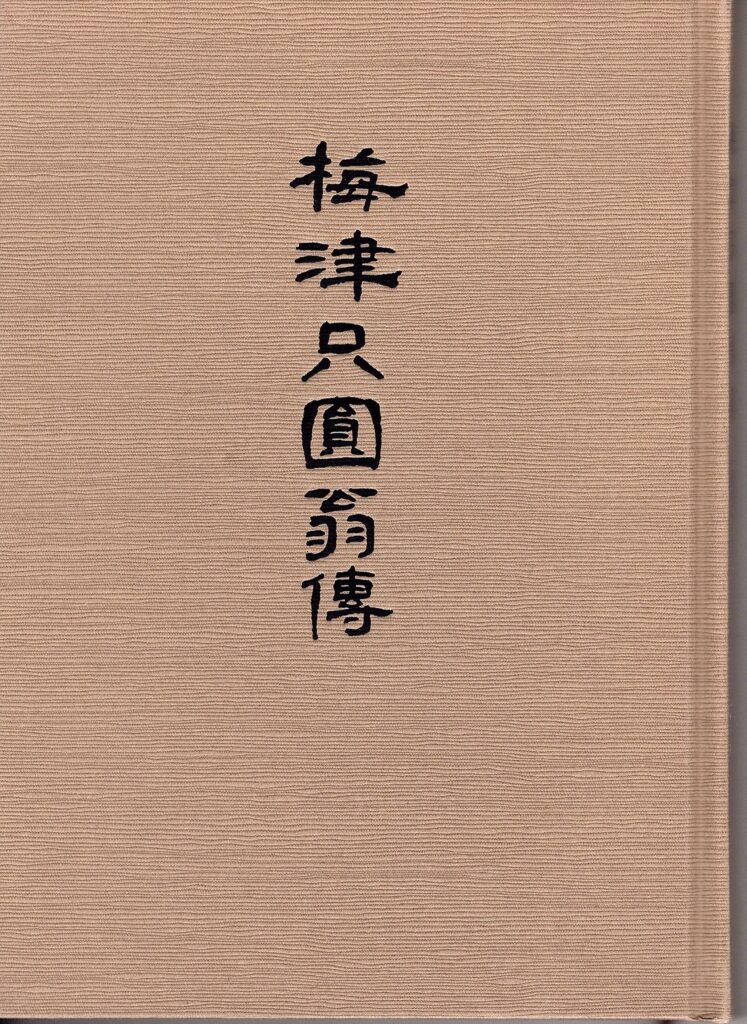

『梅津只圓翁傳』(復刊)杉山崩圓ほか

少々不思議な構成の本である。梅津只圓という黒田藩喜多流の能楽師の銅像を再建しようとした実行委員会の状況説明(中間報告も含む)と、無事に再建できた報告(収支報告も含む)、この二つの間に、夢野久作が書いた「梅津只圓翁傳」が挟まる形で本書が成り立っているのだ。

まず、福岡に梅津只圓という人物がいた。幕末から明治にかけて能の神髄を守り通した能楽師である(明治40年没)。その翁の座像が昭和9年に福岡市中庄町(薬院)の旧梅津只圓邸に建てられた。糸島出身の彫刻家、津山昌平の作である。だが太平洋戦争に入り、軍部に強制供出されてしまっていた。ところが、その彫刻家の子息がアトリエで父が作った「只圓の石膏像」を発見する。折しも県立能楽堂が完成した年で、これを機に再建しようと募金集めが始まったのだという。少なからず機運の後押ししたのは、夢野久作が書いていた伝記「梅津只圓翁傳」。本書を知事などに読んでもらい、梅津只圓の人となりを知ってもらったという意味で一役も二役も買ったと言えるだろう。

さて夢野久作がなぜ能楽師について伝記を書いたのか。実は夢野久作は、この梅津只圓に能を師事していたのだ。3才から能を習い始め、29才で喜多流の教授となり、別名を杉山崩圓という。夢野久作に詳しくない私は(『ドグラマグラ』ぐらいしか読んだことがない…)彼がお能をやっていたことを全く知らなかっただけに、まず彼が書いたということだけで本書に興味を持った。とはいえ、内容は久作の小説とは違うので梅津只圓の生涯をざっと紹介し、その後は、只圓について聞いた話をたくさん列挙しているというものだ。

只圓は今で言う「お能バカ」で(失礼)、日常の些事は覚束ないところもあったようだが、稽古の時の厳しさや集中力は並大抵のものではなかったらしい。まだ子どもだった久作にも容赦なかったという。この辺りのエピソードはなかなかに面白い。稽古中の罵倒はすさまじかったようだが、人柄は謙虚で優しかったとか(その割に、「子どもである久作の横で飴を食べて、その飴を一度もくれたことはなかった」といったくだりがあって、なんだか笑えた)。また、明治維新後に国中が洋風なものに傾倒していくとお能のような古色蒼然と見えるものは見向きもされなくなっていくが、それでも只圓は毅然としてただただ己の道を邁進していたという。黒田藩お抱えなだけあって実力は文句なし。幼少の頃より藩主斎清公(黒田藩10代当主)の前でお囃子や仕舞を披露し褒美をもらっていたとか、わずか16歳にして秘曲『翁』を相伝されたとか。はたまた追善能のために上京し謡を所望された折には、有名な小鼓の方に「一介の田舎能楽師」と思われていたようだったが、一調を終えた時にその小鼓の人が低頭挨拶をしたという話も。プロ(同業者)が認めたのか、と思うと一度見たかったなと思う。更には久作が、「只圓が福岡田舎にいなければ、あるいはもう少し野心があれば、彼は世界の文化史に名を残したはず」というようなことを書いていて、「そんなにすごかったんだ! 素人にも違いは分かる?」などとますます興味を持つ。とはいえ、舞台芸術はその時限りの幻のようなもの。だからこそ最高の贅沢なのだが、やっぱり見てみたかったと残念至極でもある。

大濠能楽堂にある銅像を貼っておく。本人は長身だったそうだ。(また今泉にある駐車場にひっそりと記念碑もたっているらしい)。