山田恵理香さん(演出家)

*私は昔から、「素人の劇団こそ、下手なオリジナル戯曲より、古典(つまり作品として強度のある)戯曲を使って芝居を作る方がいい」と思っていた。(もちろん劇作家を目指す人はどんどん書くべきだし、オリジナルを否定してるわけではないよ!)なぜなら長く人々に愛され生き続けた戯曲は、演出の遊びや冒険を許す度量もあるし、演者が悩んで考えるだけの意味があるし、作品作りを通して学ぶことが多いと思うからだ。だからGIGAの試みには大いに賛同しているし、なによりその作品のチョイスが興味深くて注目して見てきた。そして山田さんの演出が、役者の身体性をとても大事にする点で珍しくて面白いなと思っている。「テンション高めな話し方」(本人談)の山田さんは感覚派かと思いきや、今回のインタビューで、かなり客観的に物事を見ていて言語化していく人だと知った。それも借り物の言葉ではなく自分に最適な言葉を探す。なるほど、「演出家」である。

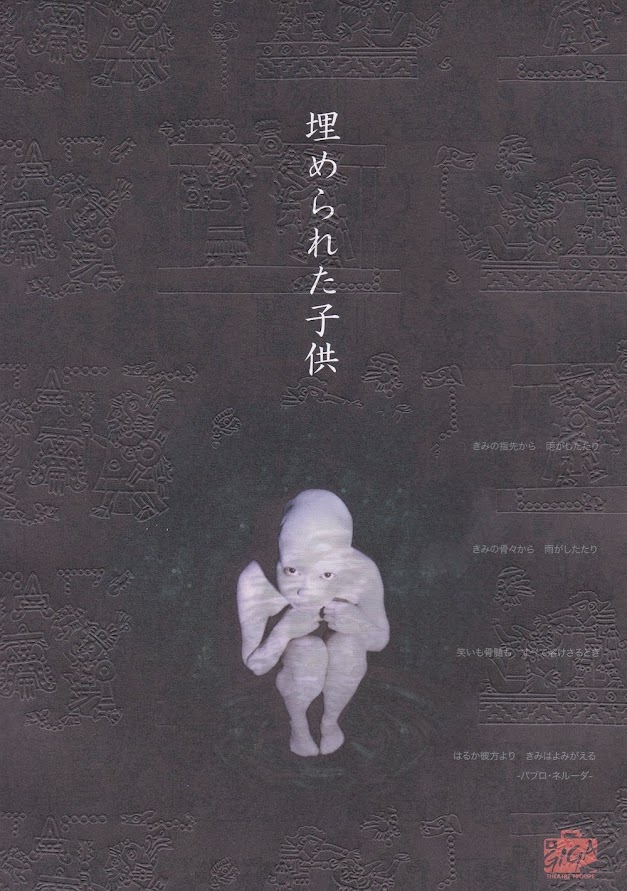

それにしても『埋められた子供』を見た時の衝撃と興奮は、いまだに忘れられないなぁ。

インタビュー

柴山:GIGAの始まりを教えてください。

山田:1995年の5月に旗揚げしました。大谷短大を卒業して東京の「劇団一跡二跳」(現「劇団ワンツーワークス」)の古城十忍さんのところに、高校演劇の先生に紹介してもらって入ったんです。その頃はまだ俳優がしたかったんですよね、でも大学の時の梁木先生に「あんまり役者向いてないと思うよ」と言われて。大学の時に「離反定位」というサークルを作っていてその時にもう演出をやってたんですよ。それと、短大の(梁木先生の)卒業公演でツルゲーネフの『ナターリア』という作品をやった時に、(後にGIGAに所属する)宮原清美さんが4~5ページにわたる長台詞に悩んでて、宮原さんに演技見てほしいと言われたんですね。二人きりでバレエスタジオでちょっとアジテーションしたり演出して、その時に、20歳前の友達の女の子が本当に知らないどこかの国の未亡人になる瞬間みたいなのに立ち会った。この経験を後に「産婆的体験、産婆的演出」と自分では名付けたんですが、つまり産婆さんみたいな経験をしたんです。いわゆる人間の赤ちゃんが産まれるっていうことじゃないんだけど、会ったことも見たこともない新たな人がもう一人その人の中から生まれてくる瞬間があって、その経験がたぶん演出家として、演劇を続けていく上ですっごく重要になったんです。

「一跡二跳」では演出家に何か言われた時に私が役者として全然響いてないし、感想なんかも同期の子に「役者っていうより演出の目で見てるよね」って。競争心もない。そういうことに東京で気づいて。でもどうしよう、演劇はしたいし産婆的体験は忘れられないし。東京で演出をするのかどうするかなと思った時に、とある女優さんに演出するなら誰かの演出助手に付くか自分で劇団を創るかと言われて。演出家として立つということもおそらくそんな簡単な道じゃない。だとしたら自分の人生を覚悟して取り組もうと思う時に、住みたい・生きていきたい場所でやろうと思った。それとたぶん海外への目が昔からあったと思うんですよね。福岡だったらアジアの玄関口で、10年20年先にもう少し開けた形で演劇活動をできるかもしれないなと思った。一緒にやろうと言ってくれる仲間もいるし、福岡に戻って95年に旗揚げしました。旗揚げする前に福岡でちょっと市場調査したんですけど、驚いたのがあまりに基礎練習がないんですよね。東京では基礎練、お稽古の前に決まったプログラムをやるのが当たり前なのに、こっちの劇団は基礎練習がない感じだった。ちょっとそれに驚いて。これだと自分がこっちでやる時に明らかに東京の人たちと俳優の力で負けちゃうなーと思って、エアロビとかダンスやってた吉田陽子さんに40分くらいのエクササイズを作ってもらった。彼女とは東京で出会ったんですが、私について縁もゆかりもない福岡に来てくれました。それから短大のメンバー3,4人ぐらいかな、あと高校演劇時代の子と一緒に。

柴山:その時にGIGAという名前を付けたんですか。

山田:名前の会議をしてて「呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン!」という名前の候補が出て来た(笑)。旗揚げするのに半年から1年ぐらいかかっていて、その間に一人で考えて、どこまでやるか分からないけど10年はやろうと思っていたから、「空間再生事業 劇団GIGA」に。演劇って場所があってそこに見る人が1人でもいたらそれだけで成り立つと思ってて、そういう意味でみんなが巨人になればいいなと。

自分的にはけっこう、覚悟が決まってたと思うんですね。福岡でやるのは東京でやるより難しいだろうと思っていたから。どのくらいのメンバーが覚悟を持ってやってくれるか話し合いして、高校の時のメンバーは一人だけ残りましたね。最初に私が10年間の明確な計画を立てたんですよね。ゴールみたいなものを持っていて、その都度そこをみましょうと。まず3年しようと、資本金をみんなから集めて3年間続けてくれたらそれを返しますということにしてたんです。月々団費も集めてましたがそれとは別に。途中でやめた場合は返金無しという契約書を交わして動き始めて。3年目ぐらいの時が岐路だった気がします。丁度その頃、短大の子たちは適齢期が近づいてくるから…だから3年でメンバーが変わって、そこで1年だけ休止したんですね。休止して覚悟を見ようと。紐締め直すかどうかみんな考えようぜと。そこから主宰を菊沢君に代わってもらったんですね。自分が計画を立てたんだけど、演出して劇団の代表でもあるというのは責任がかなり重くて、相当きつい…から場が豊かにならないなと。菊沢君が僕やりたいしやってみてもいいよと言ってくれたから、代わってもらってそれが結果的には良かった。

柴山:資金はいくらぐらい集めたんですか。

山田:え~全然覚えてない…3万ずつ?ぐらいで10人ぐらいいたから…。それを元手にチケットでペイしてできる限りトントンで。赤字を出さないというのを基本目標にして。

柴山:旗揚げの時に立てたという10年の計画はどんなものだったんですか。

山田:…集客が1000人とか集客の目標と、メンバーがこういう仕事で食べていくということと、自社ビルじゃないけど芸術の場所みたいなものを持てたらいいなと、この3つ。もしかしたら海外、世界でのツアーも入れていたかもしれない。

柴山:1年休止するのは当初の計画ではなかった?

山田:いえ、元々言ってました。菊沢君とかは募集で来たんですね。地元紙で募集した記憶があります。「演劇で食べていきたい人、募集」「プロになりたい人」とかすっごい博打を打って(笑)。それを見て菊沢君は「いける」と思ったらしく(笑)。菊沢君も有名になりたいという気持ちがあった。彼の入口はシンガーなんです。で、「照和」で歌ってる時に「違うことすることで歌が膨らむ」と言われて、それで演劇に関心を持ったという。宮原清美ちゃんは、私の後に「一跡二跳」に入ってたんですよ、彼女も遅れてなんだけどこっちにやってきて。

柴山:では3年でメンバーが一変した。

山田:そうです。私、役者さんたちってテレビとか出ていきたいんだと思ってたんです。だから私も無理してコンポジ(コンポジット)を作って福岡の制作会社とかを回ってたんですけど、でも一人、テレビのレポーターの仕事に就いたメンバーが、ギャラも安定して高額だったから絶対喜んでると思ってたのに、何かの時に「私はこんなことをやるために劇団に入ったわけじゃない」って言って、「えー」って。舞台で私が要求することと、テレビで要求されることが全然違うから、私はそもそもテレビに出たくてここにいるわけじゃないって、それけっこうショックだった(笑)。そうなんだ、お芝居したいイコールテレビとかに出て有名になりたいことじゃないんだなと。じゃぁ何のために大変な仕事してるんだろう、福岡の地盤を持つために青年会議所の人たちと仲良くしたり、その人たち言われて芝居を作ったり、一生懸命色々やってるけどここが本意じゃないと俳優たちが言っている…って思った時に、1つは劇団の主宰であるとこういう方向に向いちゃうから、私が主宰じゃない方がいいかなと思いましたね。それと「ずっと一緒にできないかな」と思っていた女優さんが家族の反対で辞めざるを得なかったことがあって、「自分が物を作るのに必要と思う人、そこまで育ててもここからいなくなるのか」と…。

柴山:1年休んで、改めて集める時はどうしたんですか。

山田:「ここからは皆さんの人生を私は保証できない、演劇のこと・劇を作ることに関しては責任をもって進んでいくんだけど、それぞれの人生で結婚や出産、そういうことができなくても演劇したいんだって、私がそれをさせないわけじゃないけどそれを積極的にできる環境にはないので、その覚悟がある人だけが残ってください」と。それで短大時代からの人は宮原清美ちゃんしか残らなかった。その1年活動休止している時に、菊沢君が脚本を書き始めたんですね、それを私が演出し始めて。私は脚本を書きたくなくて、やっぱり人が書いたものを演出する方が楽しくて、そこから自分のスタイルに近づいてきたかなと。その休止中(99年6月)にユニット「R2P」でエンジョイスペース大名で『カントロン』という作品をやりました。オーナーの緒方さんと菊ちゃんが仲良くなって私たちが最初にそこをお芝居に使わせてもらって。なんか、油性ペンキを使っちゃって、空間を虹色に全部塗ろうとして、

柴山:あれ、梁を折ったと聞きましたが…

山田:いや、私の時は梁は折ってない(笑)。出禁にはならなかったけど…(オーナーの)緒方さんだけは優しくて、親族の方は迷惑だって言ってましたけど(笑)。あの頃の大名ってまだ下町のおっちゃんみたいな人もいてみんな優しかったですね。ただ街行く人たちがみんな「シンナーくせえ」「何やってんだ!?」って言ってました(笑)。でもそれもあって、全然お芝居見ない人も入ってきてくれたんですね。それでゲリラ的な活動、福岡で劇場だけでやってると全然すそ野が広がらないし出会いもないと思っていたから、とにかく外に出よう、自分たちからお客さんに会いに行こうという気持ちになった。それまでは外でやるなんて考えてなかったです。

柴山:最初の3年はどういう所でやっていたんですか。

山田:JTさんのキャビンホール。それと清川のシアターポケット。1年間の休止の時はあくまでGIGAとしての作品作りではなく外でお勉強してきますという感じでした。その後は「俳優として有名になることが目標なら福岡には仕事がない」と、上京を勧めるようになりました。劇団では赤字にならないようにするということと、毎月の団費以外に回収はない、黒が出たらちょっとずつでも分けるというシステムにしましょうと。

柴山:タレント事務所のような真似はもうしないと決めたわけですが、自分で探して出て行く分には構わない、としたんですか。

山田:そうですね。主宰が菊沢君に代わって、彼自身が役者だったから、基本的にトップダウンみたいな昔からの劇団にあるようなスタイルはやめようと考えたのが休止から先ですね。そこからは、菊沢君が書いて自分が演出するとかもあったんで、1劇団に1作家でなくてもいいんじゃないかと。また客演も、外に出ることで劇団が言っている事が分かるということもあるからあまり制限せずに、もちろん話はしてもらうしスケジュールに問題がなければですが、個人個人が他で活動するのを制限するのはやめようと思いましたね。

柴山:では確認すると95年に旗揚げして、98年までやって、そこから2000年になる前後までお休みした。新生GIGAは2000年スタートですね。その時の人数は。

山田:はい。10人超えてません。20人ぐらいになった時に統制が効かなくなって、劇団って人数が多ければいいってことでもないんだなって。

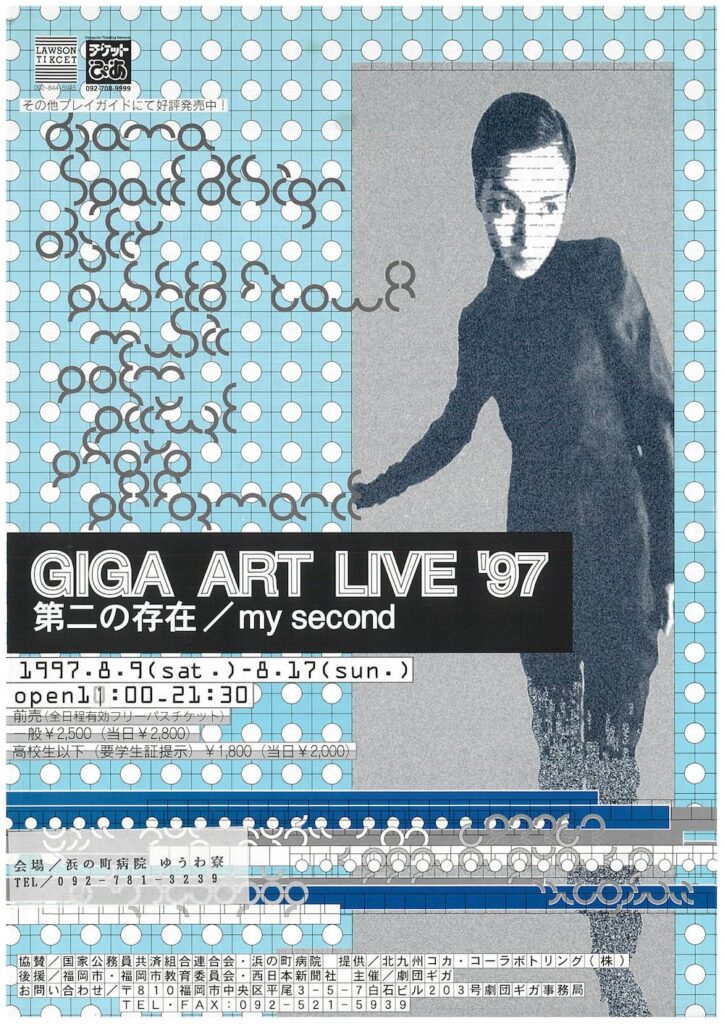

(休止前の)97年に浜町の病院寮を借り切って「GIGA ART LIVE97’ 第2の存在・my second」をやったんですよね、これが初期3年の頃の一つの集大成で、このイベントで900人を超えて、ほぼ当初の目標に近づいた。でもそこで、「いや、(手に入れたいのは)そういうことでもない」と。

柴山:では集客が目標でもない、メンバーが食べていくということでもない、少なくとも最初に立てた目標の2つについては軌道修正をしようと思ったということですね。では再始動の時に掲げた目標はありますか。

山田:自分たちの独自の作品とか活動…アヴァンギャルドと言っていいか分からないけど、いま世界にないものをここで作りたいとか、自分たちが面白いと感じるものをシェアしたいとか、そういう方向により行ったんじゃないかな。「世界へ」と言うのは再開した時に強く思ったんですね。あまり「福岡で集客を」「福岡でやっていく」と思いすぎると福岡に飲まれちゃう。それが自分たちの活動したい姿と一致しているならOKなんですけど一致していない時に、じゃぁ、福岡で生活してるけど自分たちが作品を共有したり届ける先っていうのはそんなに福岡の客って考えなくてもいいんじゃないか、ここからいろんな所に作品を届けに行ったり、福岡じゃない人たちに来てもらったりというのもアリじゃない、と。そうすることで福岡の人と向き合うことをちょっと気楽に考えるようになりました。そこでロゴマークを変えたんですよね。最初は円形みたいなロゴマークを作ってくれてたんですけど、再開する時にバッグの形、世界を旅するバッグにしてもらいました。そこから私も、自分が書いて自分が演出するのではなく、全く知らない、世の中が見つけてない作品を自分が演出することも含めて「旅」、そういう感覚が強くなったと思いますね。

柴山:割と劇団のコンセプトをきちんと掲げてきたんですね。

山田:してますね。たぶん、演劇好きだけどめんどくさいと思ってるんですよ。演劇してて産婆的体験みたいなクって来ることもあるけどそれって打率が低いじゃないですか、ホントに。利賀に行った時に宮城(聰、ク・ナウカ)さんと話して「イチローって3割打ってるけどさぁ、10本中3本打つってすごいんだよ」って言われて(笑)。10本作って1本とか、それもない人もいる。だから作り続けないといけない。…映画だと残せるじゃないですか、でも演劇の記録はその瞬間だけ、その人の中には残ることもあるけど、時間の共有度が高い分、その時間以外の共有度が一切ないので。こんだけの労力を費やすのに(笑)。作品作りって、見えないことに触れていくことがすっごく多いから、だからこそ足場みたいなものが欲しいんですよね、今回はこれで立つと。逆に(再開してからの)劇団のメンバーだとディスカッションをするようになったから…

柴山:作品についてのディスカッションですか? あるいは自分が今後どうしていくか、演劇のこれから?

山田:作品とか、今気になってること、とかですね。菊沢君が代表になってよかった一つが、月に一回のGIGA会です。それは団費を集める目的もあったんですけど、ご飯を食べる。その時に今考えていることや気になっていることを語るということをしたんです。そしたら思想を語るということをしなきゃいけなくなって、だからその風習の中にいた五味君とかは、次の世代の新しい子や、最近の私が思想の部分を喋れなかったらめっちゃ文句言ってくるんですよ(笑)。話さなきゃいけないっていうシステムを劇団に作ってくれたのは菊沢君に感謝していて。例えば誰かが作品を書いたらジャッジ会があるんですよ。気づけば劇団がそのシステムをちゃんとやってて、みんなが次にこんなのやりたい、脚本も書きたいっていうのも自由に挙手できた。ただ、やりたい時は、理由とかどんな企画か、どんな作品かとか、必ず劇団でプレゼンしなきゃいけなかったんですね。それをみんなで意見交換するっていう場があったことと、戯曲を書いてきたらみんなで読んで意見出す。菊ちゃんは読書量が半端なかったんですよね、だから文学性みたいなところを担ってくれていた。戯曲のジャッジも、私は演出的な視点で話をしてたんだけど、文学部分のことは菊沢君が言って、みんながOKとなったらやりましょうっていう形ができていたんですよね。それが出来ていたのも、劇団が若い時期のハッピーなことだったのかもしれないなと思います。みんな、他のことを削ってこれにかけられる、寝なくても(笑)。

柴山:それはいつ頃のことなんですか。

山田:私が利賀で2005年ぐらいに(受賞)…だからその辺りまで。…その後2013年ぐらいに一度劇団を休止にしたんです。その辺りはもう菊沢君が出てっちゃった。これもまた予想外だったんだけど、舞台で人気になればなるほど人は出て行っちゃうんですよね。…俳優は特に舞台に出てなんぼじゃないですか、1ステの単価って大きくないから。利賀の演出家コンクールで受賞したのは良いこともあったけど、劇団という点で見たら転機で、それぞれの道に行き出すきっかけにもなった気がする…そこら辺までGIGA会とそれ以外にも勉強会を続けてました。

柴山:それは相当な財産になりましたね。

山田:そうですね。途中は吉塚に一軒家を借りて一緒にみんなで住んでたんですね。2005年までの間…ですね…。そこで公演も2,3回やったんですね。そこにも人が集まったりしてましたね。

柴山:さて2005年に演出家コンクールで受賞なさいました。

山田:優秀演出家賞です。最優秀と優秀賞があって、たくさんの議論があって、私と三浦さん(三浦基、劇団地点)と同位にするということになって最優秀ナシの優秀二人になったんです。

柴山:これはGIGA会などで喧々諤々やった成果もあったのではないですか。

山田:そうですね。演出家コンクールはずっと知ってて、旗揚げした頃…書類を出してるんですけど落ちてるんですよね。演出プランが弱かったんだと思います。それで2004年の時に真船豊さんの『見知らぬ人』で出した時に初めて一次の書類に通った。2004年の時に、菊ちゃんがいつも「劇団とは」みたいな文章を書いて発信してくれていたんですね。福岡でどうやってこの活動を継続できるのか、僕たちはプロでありたいが福岡で食べていくのは不可能なのかなどと。財団さんと出会ったのも2003年とか2004年ぐらい。その時に演劇のワークショップのファシリテーター募集というのを見つけて、応募したんですね。それは私がちっさいときにイギリスとかでは小学校ではシェイクスピアを覚えるとか演劇が授業であると聞いていたから日本でもできたらって応募して。海外では芸術文化を公的財産としてみなす、著名なアーティストだって助成金を使っている…そりゃそうだよね、こんな生産性のない…生で人を集めて何かをするって、チケット代だけでペイするのは難しい。「どうやったら支援してもらえるんですか」と聞いたら、「財団が、この人この団体を支援しましょうという時に比較できない。だから賞でも取ってたら…」と。

柴山:理由がないと、ということですね。

山田:そう。ただ日本ではコンクールというものがたくさんなかったんですよ、それで一番と言われる鈴木(忠志)さんのところで演出賞をとったらいいんじゃないかとみんなで話して。だから、みんなで話すことはすごく大きかったと思います。やっぱり菊沢君が代わってくれるまで、言葉を持たなきゃいけないと思ってなかったんだと思うんですよね。そのおかげでたぶん2004年の時に『見知らぬ人』で一次を通ったんだと思います。文章が格段に違ったんだろうなと思いました。

柴山:面白いですね、山田さんの舞台を見ていたら、作品は、身体(肉体)の存在重視でしょ?

山田:そうですね。

柴山:なのに、言葉を尽くして作品を創りあげている。私は、それは正しいと思っています。お芝居は演出家の言葉無くして作ることはできないですよね。だからお話を聞いてなるほどと納得しました。

山田:今思えば、理想は言葉で伝えたいんですよね。小さい言葉と時間を相手に渡すことで生まれてきてくれるというのが一番良くて。如何に演出ってものが言葉が必要かと…どんどん学んでいく…。

柴山:では演出家山田恵理香を育てるのにその5年間は大切だったわけですね。

山田:そう思います、本当に。

柴山:2005年に演出家コンクールで優秀賞をおとりになったのが『悪魔の遍歴学生』。

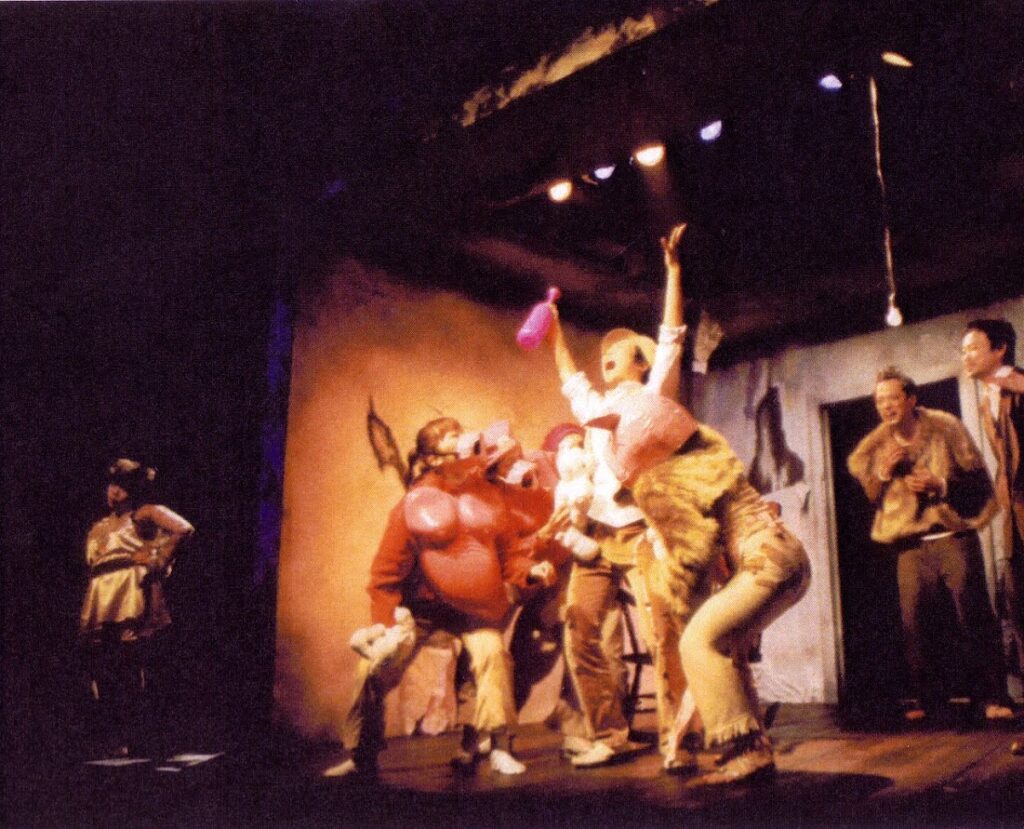

山田:ハンス・ザックスです。このチョイスに宮城さんが「しびれる」と(笑)。まず、菊沢君が下松さん(下松勝人、元・劇団仮面工房・大耳レーベルの夕べ)のところに行きはじめたんですね。下松さんのルーツが超アングラです。2003年の休止の頃には菊ちゃんはもう出入りしていてました。私も行かせてもらった。福岡の演出の師匠は下松さんが入口なんです。それまでいろんな情報の見様見真似。そういう中で、下松さんという怪しいところに(笑)行って、彼の芝居を観た。そこで首を切るシーンの時に客席にキャベツを投げてきたんですよね、それを見た時に「ええぇ!」と思って。台本上は「首を切る」とだけ。でもその瞬間に頭が飛んできたと思ったんですよね。これが演出だと思ったんです。たぶん初めて他人の演出法みたいなものに直接的に作品を通じて出会った。それでお稽古場にも入らせてもらった。それまで本とかの知識でしか演出は見れないし、人の稽古場覗かない限り演出って見れないじゃないですか。プラスちゃんとした演出家がいないとほとんど役者さんのやり方で芝居ができる。変わった人がたくさん集まってるんだけど、その一人一人とお話のきき方とか、野口体操とか身体のことも下松さんのところで学んだんですよね。演劇における俳優たちの身体を考えるということを学んだ。身体の機能とか危険性とか、どういうことに気を付けなきゃいけないかとか立ち居振る舞いと、本からの読み取りと、どういうところを演出で遊んでいくのかということ、ああこれが演出かと。

そしてそこで出田さん(出田浩志、Stage Lighting 大黒屋)にも会いました。出田さんも演劇少年だったから、「利賀のコンクールの課題が、自由な脚本でいいと言われてるんだけど」と言ったら10冊ぐらいピックアップしてくれたんです。その中にハンス・ザックスの本があって。この戯曲、まぁト書きがない、こんなにト書きがない脚本を見たことなくて、それがまず面白いと思ってチョイスしたんですね。前の年までは課題戯曲だったんですよ、それで真船豊さんの『見知らぬ人』を選んだ。その時は上演審査で落ちてるんですね。向こうに行ってから会場を使える時間ってたくさんはないんですよ、何チームもあるから。けっこう大変な思いをして仕込んだ割に、それほどの効果を観客に与えてなかったなと思って。それが落ちた理由かなと。だからもうちょっとシンプルな脚本がいいなと思って、そのハンス・ザックスの本で行ったんですね。

柴山:下松さんも菊沢さんが紹介してくれたということは、菊沢さんの影響がずいぶん大きいんですね。

山田:いやぁ、大きいですね。菊沢君がいろんな所に飛び込んでいく、そのフットワークの軽さ。私が引きこもり気味だから…。2003年か4年の頃に私がちょっと劇団を離れたことがあったんですね。疲れてきたこともあったし自分じゃなくてもいい感じもあったのかな、初めて演劇辞めようかなと思った瞬間があって、半年か1年ぐらいバイトだけしてて、一度立ち止まって。その前って利賀に出して落ちてるし、菊沢君の凄さも感じて自分って平凡じゃんって思ったのかもしれない。その時に安永先生(安永史明、アントンクルー)のところにも菊沢君が出て、「安永先生がテネシー・ウィリアムズの3作品やる時に1つやらない?」って私に菊沢君が声をかけてくれて、そこから復活してるんですよね。それが既成戯曲にとりかかるきっかけだったのかもしれない。やっぱり福岡には書かない演出家っていなくて、孤独だったんだと思います。オリジナリティもないじゃないかと思っていて…。でもその時やっぱり「面白いな、もう他人の脚本で良くない?」と思った。劇団員が書いてない脚本でもいいんじゃないと思ったんです。その出会いもくれたなと思ってて。すっごく大きく影響していると思います。

でも私も、彼が入って何年かした時に、彼のおばあちゃんが公演を見に来てくれて泣きながら「将憲を救ってくれてありがとう」って大感謝されたんです。このことは私が演劇を続けている大きな一つの出来事です。演劇で人ってこんなに変わるんだーって思ったんです。菊沢君って、素晴らしい俳優さんだし天才的な活動家だなと思うけど、入って来た時は…恐ろしいまでの病的な…。武者小路実篤の『約束』という小説を脚本に私が書いて夢工房でやったことがあるんですけど、その芝居の最後で笑い声がないシーンなのに菊沢君が狂気のような笑い声を出した。ちょっとみんなから浮いていて…、迷惑千万みたいな(笑)、だけど、演劇を通してすっごく彼が変化した。それはなんか、宮原清美さんが演劇を通して一人産むみたいなのとは違うんだけど、演劇の力を感じるというか。人間というのはこんなに変わる力があるんだと。菊沢君の場合は1作品で変わったんじゃなくて演劇を通してどんどん経験していく中で変わった。だからお互いにとって重要な出会いだったのかなと。

柴山:演出家コンクールで受賞してから何か変化はあったんですか?

山田:それまで福岡の人たちからたぶん変な劇団と思われていたんですけど、今までなかった人や仕事から連絡が来るようになった。九州演劇人サミットに声が掛かったり、アフタートークに声が掛かったりするようになって。私にはそれがちょっとストレスで。1,2カ月大分に帰ったんですね。

利賀のコンクールでは、何百人かの会員が私の作品か三浦さんの作品かをみんなで意見交換するんですね。すっげえきつかったです。演劇について皆こんなに話すんだと。利賀に行って、行く所に行って出会えばやっぱり演劇に言葉を持っている人たちがこんなにいる、これが福岡で経験できない、言葉を持って演劇を語れる人って少なかったから、どっちかというと下松さんとか出田さんのような先輩のような人たちとは話すけど、同世代の人たちとは制作的なことしか話さなくて、作品の話とかあまりしなかったんですね。そうすると付き合いで出ていくみたいな…それで疲れちゃって、その間菊沢君が動いてくれて。

旗揚げしたころからずっと韓国の公演とかしたかったんですよね。菊沢君主宰になってから外との交流も持ち始めて2003年とかその受賞前あたりぐらいから海外公演とか増えていたんですね。

2005年馬山国際演劇祭・釜山「夢十夜」より〜夜のマンダラ

でも海外についていけないというメンバーもいたのかな、私も劇団外の仕事が増えた。どちらかというと劇団にとって影響があったと思うのは財団さんが受賞を記念して企画してくれたプロデュース公演『ARASHI』かな…それを持って利賀にもう一回行きましょうということがあったし、その時に『埋められた子ども』とかもあったのかな。劇団としてはメンバーがいい感じに成熟してきてて、訓練も毎日やってるような人たちが揃ってたし、受賞前後2,3年ぐらいがいい俳優が揃ってる、スタッフも制作面も美術面も充実してる時間ではあったんですけど、その分、外の仕事が私も含めみんな増えてくる。活動がすこーし枝分かれしてくる…猛者(真澄)ちゃんは映画の仕事とかあったのかな。菊沢君はダンスとかアート業界にも顔出ししていて…。

この辺で大きかったのは青年センターがあったことで、菊沢君が青年センターの職員さんと始めたくうきプロジェクト。いろんな劇団の企画をしたりワンコイン実験シアターで作品いっぱい出したり、出会いもあったので、メンバーが独自に外と繋がり始め、そのことで劇団の求心力が…。ある意味、理想のようにはなったんですよね、一人一人が巨人のようにという感じだったから。劇団が東京に行く話も菊ちゃんからも出てたから。一方で猛者ちゃんとか美術の人たちからはここでこの人たちとやりたいという思いがあったんですよ。

柴山:「枝分かれ」、つまりそれぞれ未来の志向が別れてきたわけですね。

山田:そうですね。その後、2013年にも休止しました。菊沢君は黒田育代さんの作品に呼ばれたりしてもう一歩広い世界でやりたいという気持ちになっていたんですね。2011年ぐらいから菊沢君は東京の仕事が増えていて、「福岡でこのままGIGAを続けていくのか、GIGAが上京するのか、みんなどうしたい?」という話が出ていたのが多分2010年から11年だと思います。ただ利賀に行った後『埋められた子ども』の公演で静岡とかいくつか行って、この流れでもう一歩、東京に出るとかもうちょっと世界に行くとか、菊沢君の中には強かったんですけど、ちょっと私にその欲が少なかったんです。そういった話を2006年ぐらいからずっとしていた記憶があります。福岡で認めてもらうためにコンクールに出た、それで2本くらいはプロデュース公演も打ってくれた、とはいえ大きく土壌が変わるわけじゃない。ここから先どうするか。2006年から2009年までの3年ぐらいが、よくそんな話をしてましたね。利賀が終わって五味君とかが入ってきたんですが、五味君も自分でアート活動をしたい、GIGAの方向性とちょっと違うこともやっていて。そういう世代が新たに入ってきた。菊沢君もGIGAの活動だけじゃ足りないと言って団体作ったんですね。私は外部の仕事が来たので、劇団で新作を作るペースが落ちちゃったんですよ。ルール的には誰の作品でも劇団員は必ず何かで携わるということにしていたんだけど、それがちょっと成立しなくなってきた。みんな少しずつ一つのことにむかう時間が減って…経験と年齢が高まったこと、評価のことも含め、違いが出てきた。それぞれ個性が違う人たちがよく話し合うことで面白くなってた劇団だったので、話し合う時間が減ってきた時に、(それまでの在り方が)難しくなったんですね。それまで保たれていたものが、私が受賞したことで、例えば若い五味君が演出する時に、何かあった時にたぶん五味君は私と比較されている気がするんですね。その頃はちょっとそれが出てましたね。それと入って来た若い俳優さんがGIGA会で何を話したいと言ったら「格差について」って言ったんですね。それまで私たちは平らに平らに意見交換してやって来たと思うんだけど、やっぱり一回り二回り、年齢も経験も変わる人が入ってきた時に、今までのフリーなスタイルが格差に感じる…例えば経験もやれることも違う人とおんなじ土俵で話しなさいとされるんですよね、GIGA会では。もうキョトンだし…だから劇団としてバトンを渡すとか若い人を育てていくシステム、俳優を育てるということを私は得意としてきたけど、俳優ではなく劇団員というものを育てていくということはシステムとして持てなかった。菊ちゃんも自由主義だから育てるじゃないんですよね。だから10年ぐらい差がある人が入ってきて(ジャッジ会などで)言われたらもう、根本から駄目って言われている感じ。…「長さ」の問題という気がします。利賀は一つのきっかけで。利賀の大きな影響は外部とのこと。やっぱり外からの仕事が来るということと中(劇団)のやりたいことのバランスを立ち止まって話すみたいなことをとれてなかったのが一つあった。もう一つは劇団として10年を越えてきた時に、2005年で10年、その差が出た時にトップダウンじゃない時に逆に「これが絶対のやり方」というのがないから、新しい人が自由というのは大変じゃないですか。だからその面倒をみてあげるみたいなシステムが個々に任されちゃうから、そこがちょっと…。

柴山:長くやってるが故、ですね。これが最初からトップダウンだったら、良くも悪くも「この人の言うことをきいていけばいい」になるけれど…。

山田:そう。

柴山:2012年に菊沢さんが拠点を東京に移しますよね、それによってもガラリと変わった?

山田:そうですね。それとその段階で、猛者ちゃんが結婚することになって活動を制限すると言ったんですね。それとその前の2013年に宮原清美ちゃんがやめた。彼女も私のある時代の重要な役者さんだったけど猛者ちゃんが来たことでたぶん二番手、三番手になったんですよね。彼女は仕事をやめられなかったので、稽古に来る時間がちょっと少なかったり遅かったりして、そうして彼女も2013年のメーテルリンクの『青い鳥』を最後にやめた。これまでのGIGAのメンバーがみんないなくなっちゃうとなった時に、解散するのか休団するのか…。菊沢君が作ってくれてみんなが作ってくれているGIGAが、私がやりたかったGIGAなんですよ。ビルは建ってないけど青年センターは藝術ビルみたいになってたし、その主な運営をGIGAのメンバーがやってたし。1000人の集客も97年の時に「なんか違うな」となっちゃったし、海外公演もトケピの人たちとやってたし、自分がやりたかったこと…自分の想像していたことをその段階でしてしまっていて、これからのGIGAっていうのが目標が立てられなかったんですよね。だから、GIGAはここで終わりになる可能性がある、解散かもという形をとったんですね。

再び始めたのは2016年です。

柴山:その間は何をされていたんですか。

山田:私は演出家協会の仕事が多くなってました。和田さん(喜夫さん)、羊屋白玉さんとか。久留米シティプラザが出来たばかりの頃に、演出家協会の事業の中でアジア青空劇場フェスティバルをやりました。ずーっと野外演劇フェスを福岡でやりたいと思っていたんですよね。福岡をアジアの玄関口にって韓国とか台湾とかといろんな所と積極的に交流をとったんだけど、他に国際演劇祭があったらいいなと思ってて、こんなに外でやることにも寛容な町だし、演出家協会の繋がりを利用することでやれたらいいなと思ってて。

柴山:では念願のやりたいことをやれて、それでもやっぱり劇団をやった…。

山田:その時にお会いした朴章烈さん、その時はソウル小劇場協会の会長をしていたんですけど、「青空」が終わった後すぐに朴さんから「来月から再来月に、ソウルの大学路で小劇場フェスティバルがあるから作品持ってこない?」って。「えー!」って。私が、ソウルの大学路で公演するのが一番の夢だったから。劇団旗揚げの頃に、言葉も喋れないのに英語が喋れる妹も連れてソウルに行って上演したいと回ってダメだったので、憧れの大学路でやれると思って何にもなかったけど「行きたいです」と答えたんです。創作期間が2週間ぐらいしかなかったんです。谷岡紗智さんの『10月の風鈴』という未上演の作品があって、作品の主題も受験で狂った子がお母さんとか殺しちゃうとか、韓国にちょうどいいじゃん、これやろうと思って。人数も少ないし。

役者は、「そめごろろ」にいたせとよしのちゃんをいいなと思ってたんです。久しぶりに根性のありそうな若手だなと思っていたから。そして酒瀬さん(酒瀬川真世)が韓国に関心があるというのをちょっと聞いてたら、ちょうど青空フェスティバルに来てたんですよ。後はお母さんの役と思っていたら、八尋香菜ちゃんを見つけました。「あ、お母さん役だ」と思って。演技は下手なんだけど存在感があると思ったのと、お母さん役、若いのに中年の貫禄があって。それで、念願の大学路で上演しました。結構手応えがあって評判もよくて。このメンバーとモノづくりをするのも楽しかった。こっちに戻ってきて、せとよしのさんとは劇団をした方がいいなと思ったんですよ。やってみたいと言ってくれて、八尋香菜ちゃんも入ってくれるという。それでじゃぁまた復活させましょうかと。

その時私がロルカをやりたかったんです。ロルカは実は2013、14年の時に、「これは猛者真澄でやりたい、そして野外でやりたい」と思ってたんだけど、やれなくて。糸山裕子さん(AMCF)に話したら「協力していいよ、でもどうせやるなら3部作にして『血の婚礼』を最後にしたらいいんじゃない」と言われた。考えてなかったけれど、長期間にわたって作家に触れることもなかったし、自分としてもロルカの他の作品に関心ある。やるためにはロルカをやる共通言語を持っている人たちがいないと、全員寄せ集めのプロデュース公演じゃちょっときついかなと思って劇団を再開しませんかと。私もある程度経験も積んでるし年齢のこともあるから10年先のことは分からない。でもロルカをやるのに3~4年はかかるから5年ぐらいをイメージして活動しない?、みんなもこれからのこともあると思うけど5年ぐらい先のことなら想像できるし約束もできるよね…という感じで復活させた。

柴山:単発でやれることと、劇団でしかやれないことって違うんですよね。今「共通言語」とおっしゃったけど、誰かの作品を取り組もうと思った時に劇団として共有していかないと作れないということがあるんですね。

山田:今は、ニューニチブの中に民話が含まれるようなことを考えています。舞踊団みたいな? ずっと新しいミュージカルが作りたいというのもあって、それは維新派のヂャンヂャン☆オペラみたいな。ああいうのも私の中では新しい日本のミュージカルだと思ってるので、それを踏襲したいというのではないけど、例えば発語の仕方とか演技をしてもらう身振り手振りとかそれを踊るように歌うように、それを新劇の方々はそれをしないぞという形で始めたんだけど、逆に私は現代の身体にその要素を持って来た方が日本人の演劇観や身体性に合っているんじゃないかと思っている。

音楽性とか言葉を音やリズムで捉えましょうという演出家はそう多くないと思うんですよ、利賀で三浦さんの作品を観た時「あ、同じところにいる」と思ったんですよね。だから現代の演出家たちってどう発語するか、この言葉を今この時代にどう共有したらいいかを感じてるんだと思って。最初に見た三浦さんの『かもめ』も面白かったけど、その頃自分が取り組み始めている、身体の使い方、声の使い方を彼も同じように特徴づけてやっていると思っていて、たぶん今、演出っていう人たちの目線ではこういうところは避けて通れないし、おそらく今までの演出家たちも歌舞伎に対抗するためのこの動き、とかやってたんだよね、演出家とはこういう宿命なんだよね、と思った時に、このニューニチブというのを通してより意識的に俳優の身体性みたいなものに向き合っていきたい。

柴山:考えるための一つの…

山田:そうですね。作品というよりも、次の段階の自分のプロジェクトみたいな感じなんです。

柴山:ということは、5年後10年後の自分を見据えての活動なのかもしれないんですね。今後も楽しみです。GIGAの長い活動の流れが分かっただけでなく、山田さんの考え方なども明らかにしていただいて、非常に面白く伺いました。ありがとうございました。