劇団の成熟期 10年目前後

●1986年 PIT●

この頃には固定客もついていた劇団が思いついたチケット販売手段が面白い。その名もPIT(プライベート・インフォメーション・テアトルハカタ)。美容室、文具屋、喫茶店、小料理屋…など福岡県下200か所近くの多種多様な店(場所)にチケットを取り扱ってもらったのだ。その範囲は福岡市のみならず北九州市、久留米市、飯塚市、中間市、朝倉郡、八女郡(現・八女市)、そして佐賀県、熊本県、長崎県にまで及んだ。

当時のチケット販売方法は、主に劇団員の手売り(劇団事務所に予約)、次にプレイガイド(当時は天神のマツヤレディス、福ビル、博多駅の3か所)。チケットぴあ九州ができるのは1990年2月と、もう少し先である。そのような環境においてこの販売手段は、①観客に都合の良い近所でチケットが買える ②取扱店には1割程度の手数料が入る ③劇団にとっては、広範囲での広告にもなるし、「応援している場所がこんなにある」というアピールにもなる と3者にメリットがあった。

●1987年 「テアトルハカタを気にする会」発足●

劇場が新しくなった翌年(1987年)、テアトルハカタを応援する勝手連「テアトルハカタを気にする会」が発足する。きっかけは不明だが、設立の目的は劇団を支援し、地域文化の向上を目指すというもの。発足1年目は「開店休業状態だった」そうで、会が大きく動き出すのはやはり「劇場テアトルハカタ」ができてからのようだ(会発足2年目)。公演の鑑賞や劇団との交流会だけでなく、遠方での公演もバスツアーで応援に出かけている。また夏に行った海上パーティには340名も参加したそうだから、一気に会員が増えたのだろう。

若い劇団員からすると「気にする会」の会員たちは親世代が多く、まさに親のような支援をしてもらっていたようだ。例えば、NHKで劇団テアトルハカタに密着したドキュメンタリー番組が作られた時のこと、劇団の厨房で白飯にマヨネーズだけ、ソースだけ…をかけて食べていた団員の姿が映り、その後からの公演の差し入れは「おかず」になったという。また 上演前には宣伝、主演のインタビューなどのPR活動してくれたり、上演後の記録をまとめる冊子を作ったり、後述するよかトピアでの171日間に亘る大変なロングラン上演の時にも数度にわたる激励行動をしたりと、観劇に留まらないサポートがどれほど劇団員たちの力になったことだろうか。

●1987年 行政からの受注制作●

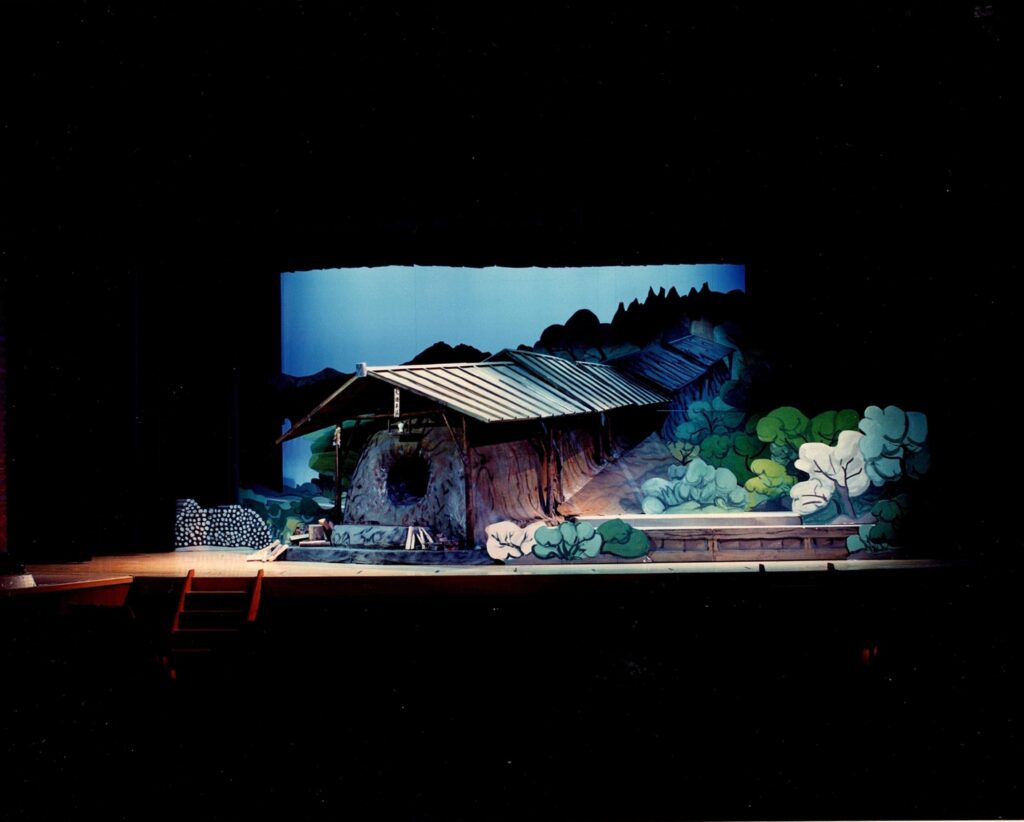

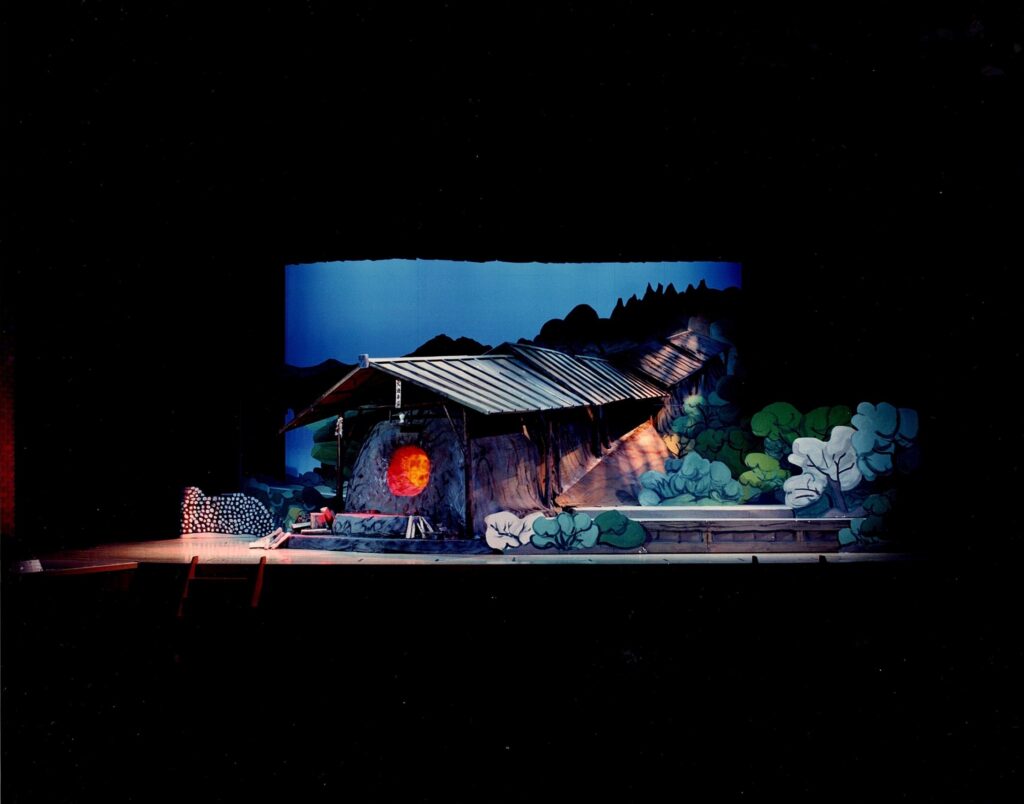

長崎県北松浦郡佐々町が町制45周年を記念して、当地の焼き物にまつわる民話を題材とした作品作りを劇団テアトルハカタに依頼。創られた『皿山炎上』(石山浩一郎作・野尻敏彦演出)は全て劇団が請け負い佐々文化会館にて上演された。なんと町人口の1割を動員する集客だったという。この作品は住民からの要望で翌年にも上演されたが、主体は町役場から商工会青年部に移った。その後は創作郷土芸能として発展し、1991年からは通産省から産炭地域活性化支援事業として補助を受け、第一回目の行事が町民の手により行われたという。一つの演劇作品が住民や自治体をここまで動かしていく力を持ったとは驚くばかりである。

これを皮切りに、劇団が既に持っている作品ではなく、リクエストに応じて作品を創る「受注」あるいは「協働」公演の依頼が行政から舞い込むようになる。先取りして書けば、1991年の福岡県ふれあいフェスタ、1992年福岡県春日市の市民参加ミュージカルなどである。

●1988年 10年目の転機①児童劇団●

1988年はテアトルハカタにとって豊かに花開いた年である。若手劇団員のための「若菜会」を結成し公演する。また子どもたちを対象にした児童劇団「カリン座」も結成したのである。カリン座は、当時、西日本唯一の児童劇団であった。30名から40名ほどの子どもたちがカリン座の団員になり、多いときには80名にもなったという。創立記念公演のパンフに於いて野尻は「夏休みを返上して汗を流している芝居好きな子供たちを私たちは決して『子役仕立て』しようなどというのではありません。彼等が、社会人として、福岡人として、文化的な生活を営んだ時、芝居というものを色メガネで見ずに芝居心を楽しむ大人に成長してくれればと、ひそかにただ願うばかりなのです。」と書いている。つまり、児童劇団の子どもたちを「将来の劇団員(あるいはテアトルハカタでなくても舞台関係者)」に育てようという意図ではなく、未来の舞台芸術理解者(未来の観客、舞台環境を支える人)を育てたいということである。「福岡に演劇の花畠を」という野尻の理念を実現するために、次の段階へと足を踏み出したと考えてよいだろう。

●1988年 10年目の転機②企業とのタイアップ●

発足時から上演本数がとても多いのは先述の通りだが、本公演以外に学校巡演、市内外の劇場公演、ホテルなどでのYMHの公演…と一体どうやって公演が可能になったのかと不思議に思う。多忙の理由の一つは、「制作」の重要性を理解し営業に励んだことにあるだろう。特に博多こもんど4.22時代の後半には、制作を部署として構えて役者と兼任して企画や販路拡大に奔走する担当者も生まれていた。

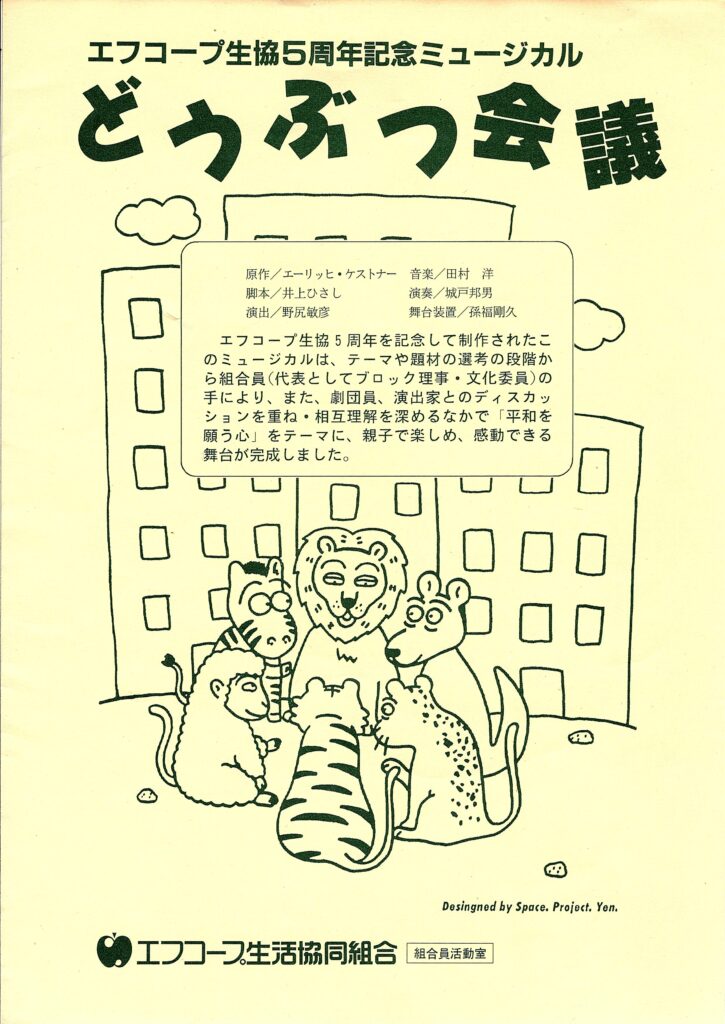

エフコープ生活協同組合5周年記念ミュージカル『どうぶつ会議』もそうやって実現した公演である。最終的にテアトルハカタの芝居を観劇して気に入ってもらったから契約に至ったのだが、この共同事業は劇団の知名度を上げるのにも一役買った。なにしろ福岡県下19地域で21回の公演、観客には芝居になじみがない人が多い。経済的にも、劇団にとっては願ってもない話だったと想像する。

他方で、学校巡演の経験で「長距離移動・ホールではない場所での公演に慣れて」いて、「日頃からたくさんのステージ数をこなして」おり、「歌やダンスができる」劇団は、当時の福岡市内の状況ではテアトルハカタ以外にはなかったのかもしれない。

そしてこの共同事業が、翌年(1989年)のアジア太平洋博覧会(通称よかトピア)での171日間に亘るロングラン公演に繋がっていく。

●1988年 10年目の転機③ 手話演劇への挑戦●

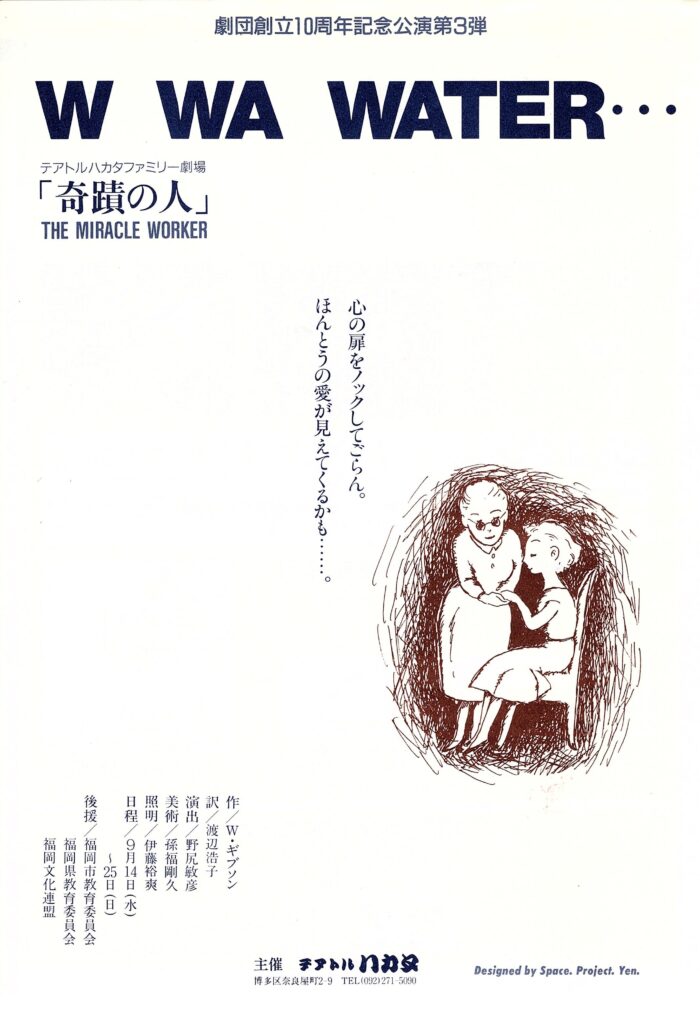

テアトルハカタの活動で感心するのは、勢いに乗っている最中にあえて困難なことに挑戦しようと提案する人がいて、その提案を受け入れ実現させようとする劇団の度量の大きさである。その一つが『奇蹟の人』において作品内で手話を取り入れたという点だ。

見えない・聴こえない・話せないという三重苦を背負ったヘレン・ケラーと彼女を導いた師サリバンを描いた『奇蹟の人』、この公演を前に福岡県ろうあ福祉協会を訪問したことが事の発端だった。「見に来てほしい」と話したところ「見に行きたくても、普通の芝居は聴覚障碍者には分からない」と言われてしまう。そこで劇団に持ちかえり、「同じお客なのだから、この人たちにも分かる芝居をやろう」と正規の公演期間終了後の三日間、黒子による手話通訳付きの追加公演を行った。公演は三日間ともほぼ満席。聴覚障碍者も楽しめる作品が必要とされていることを実感し、劇団では役者自身が手話と言葉を一緒に使う手話劇も上演していくことに決める。

翌年の3月、福岡県ろうあ福祉協会主催の耳の日記念集会で『おこんの初恋』を上演した。次いで同年の秋にはファミリーミュージカル『手話劇ヘンゼルとグレーテル』も上演。劇団員たちが手話を学び、年二回の手話劇上演を目指したという。いつまで手話劇上演を続けたのかわからないが、少なくとも1993年の記録には「年間行事として定着した身障者関係のイベント」という表記があり(『演劇会議』84号1993年10月)、障碍を持つ方も含めた舞台環境づくりを意識し続けていたようだ。社会では2020年代前後にようやく障碍を持つ方も舞台公演を楽しめるような工夫をする動きが広がってきたことを思うと、かなりの先取りだったと言える。

また憶測でしかないが、こういった取り組みが1991年の身障者事業の後継事業「福岡県ふれあいフェスタ」での作品提供(脚本と演出指導のみ)に繋がったのかもしれない。

●1989年 よかトピアでのロングラン公演●

前年のエフコープ生活協同組合との共同事業がきっかけとなり、1989年には福岡市早良区百道浜で開催されたアジア太平洋博覧会(通称よかトピア)で大活躍をすることになる。エフコープが出したパビリオン・アップルシアターにおいて、「博覧会史上初の生身の人間によるミュージカル『アップルアドベンチャー』」(博覧会公式記録より)に出演し、連続上演したのだ。用意された場所は、巨大な円柱が舞台両端から天にむかってのびたサスペンション膜構造の舞台で半屋外。ここで会期中の3月13日から9月3日までの171日間、寒い日も暑い日も雨の日も毎日8回から10回の公演(1時間ごとに20分の上演)をおこなった。なんとその数、1578回、劇団四季の『CATS』(1224回)を抜いて当時の日本記録となったという。過酷なスケジュールのためダブルキャストを配し、出演した役者は総勢46名、制作陣は5名。公式記録によれば、「映像と大きく異なったのは、日によって、季節によって演出が変わり、いわば日増しに成長しながら芝居が完結していったことである。子供たちに人気のあった火を吹く蛇(低温花火を使用)も会期中、三代目まで登場したように、毎日、どこか違った舞台となって常連客を楽しませた」という。この作品を435回も見たという驚きの常連客を筆頭に、「気にする会」も4回も激励行動をやるなど、多くの人に助けられ愛されて無事に幕を下ろした。このことは劇団員たちに大きな自信を与えたことだろう。

ちなみによかトピアではアップルシアターのみならず、博覧会オープニングイベント・ミュージカル『HIMIKO』にも、パフォーマンスチーム・蛇踊り・光のパレードなどにも、テアトルハカタの団員や研究生たちが(オーディションを経て)参加している。ご当地アイドルの走りとなった「ボーイボーイズ」4人組の一人も養成所のメンバーだったそうで、博覧会でもテアトルハカタの人々はおおいに活躍したのだという。

④につづく