劇場テアトルハカタ」時代

●サヨナラこもんど●

1985年6月末、拠点となっていた古門戸町の浜小路ビルと浜小路ビル別館が取り壊されることになり、劇団は退去することになった。当然、「博多こもんど4.22」も閉場となる。最後の1カ月は「博多こもんど4.22 サヨナラ公演」と題し、週替わりで『妾』『真夏の夜の夢』『坊ちゃん』『キューポラのある街』の4本を上演。それまでテアトルハカタがくり返し演じてきた作品群とはいえ、各公演の間は1日しか休まず6日間12ステージ×4作品をやったというからすさまじい。ラストということもあって大入りで、舞台袖にも、下手側の大型クーラーの隙間にも、調光卓の横にも、客、客、客。40名も入ればいっぱいの劇場だが、それぞれ全部で610名、550名、544名、992名もの観客が入ったそうだ。

●劇場テアトルハカタの誕生●

その翌年1月に博多区奈良屋町の一角にあったビルの貸倉庫に新たな拠点を作る。それが「劇場テアトルハカタ」である。1986年のことだ。ちなみに博多こもんど4.22が崩されてから劇場テアトルハカタができるまでの半年も、勢いは一向に衰えることがなかった。市内ホールや市民センターで上演、ホテルでTYGの公演、そして東京・300人劇場にて「地域劇団東京演劇祭」(文化庁芸術祭主催公演)に出場し上演もしている。

さて新しくできた劇場テアトルハカタは、40坪の舞台、100名の客席、舞台の前は桟敷の升席。博多こもんど4.22が照明なども手作りだったのに対し、こちらは機材も立派に揃っている。舞台の壁を皆で黒に塗ったという手作り感はあったが、舞台(2階)の奥には事務室と食堂、3階には5つものスタジオのある、立派な劇場だった。お披露目にあたって野尻は「福岡の、いや西日本の小劇場運動の拠点として『笑いと涙と感動の舞台』を創りあげて参ります」と宣言している。この「笑いと涙と感動を」はテアトルハカタの作品のテーマだったようだ。1月15日、劇場テアトルハカタがオープンする。

こけら落とし公演は、『舌出し三番叟』を、YMHで教える花柳美女月、乙成孝二のふたりが踊った。そして劇団員幹部による口上。口上の際の着物は本来なら紋付だが、三つ紋どころか一つ紋も付いていない。「うちの劇団員が紋付なんてまだまだ早い」という野尻の指示によるものだったそうだ。劇団員は、黒の着物に縞の袴(男性陣)、とき無地の着物に紫の袴(女性陣)を揃いで着て、観客たちを出迎えたのだった。

こうして劇場テアトルハカタが無事に幕を開けた。

ここで様々なパフォーマンスが繰り広げられた

●有限会社テアトルハカタ設立●

劇場を作るのは簡単なことではない。博多こもんど4.22の時はビルの取り壊しが最初から決まっていたため自由が利き、少しずつ改装(改築)することも可能だったが、新しい場所は同じようにはいかない。壁を外してクーラーを取り付けたりトイレを改築したりという大きな工事が必要になる。その工事の契約や銀行からの資金調達のために劇団とは別の法人格「有限会社テアトルハカタ」を設立した。会社の社長には、それまでも制作・経理の仕事を引き受けて来た初期メンバー伊集院が就任した(劇団の主宰は野尻、劇団の代表は初期メンバーの中村ジョー)。

会社化したことによって、事務局や運営陣には社会保険をかけ給料も支払うことができるようになった。劇団員に固定給を払うことはできなかったようだが、源泉徴収をした出演料を支払っていたそうだ。

ここで詳細を論じるのは割愛するが、ある程度の規模になると劇団も法人化は必然だろう。特にテアトルハカタは団員たちが地元の放送局のテレビやラジオに出演することも多く、タレント事務所の役割を果たしていた。また銀行のみならず企業との契約を結ぶには会社組織である方がメリットは大きい。道具や作品といった共有財産の所在や責任も明らかにできるし、利益分配も社会保障の面でも会社システムに倣う方がいい。きっかけは「新しい劇場を作るため」だった法人化だが、結果的にはテアトルハカタの発展に大きな貢献をしたように見える。

●観客に楽しんでもらう精神、その舞台●

劇団テアトルハカタの上演記録を見て気づくのは、一つの演目に対して上演期間が長いことである。学校巡演やどこかのホールを借りて行う地方公演を除くと、つまり自前の劇場での上演はどの作品も1週間以上連続して(1989年までは2週間連続で毎日2回)上演している。手元にある1988年上演の『王将』のチラシを見ると、11月25日から12月11日まで、初日の一回公演を除くと毎日、昼と夜の2回公演をしている。休みなしの33ステージである…! 平日のマチネはお客がおらず主役が慌てて裏の床屋に行って「おじちゃん、頼むけん、来て!」と店主を連れてきたとか、「客より役者の数の方が多かった事もある」とかいう笑い話も聞いたが、観客がいようといまいと上演の労力は変わらない。彼等の体力と精神力はそうとう鍛えられたに違いない。だがそれは劇団員を鍛える意図だけではなく、野尻が抱いていた「福岡に演劇の花畠を」という理念を実現するためのロングラン上演だったのではないだろうか。劇団都合のスケジュールではなく、観客が見たい時にいつでも見られるようにする、くり返し見られるようにもする。贅沢な演劇環境を作ろうとしていたのではないだろうか。

観客に芝居の休憩時間にお茶を出すというサービスもそのひとつかもしれない。若手劇団員はまず美味しいお茶を入れることを教わり、湯飲みと茶菓子が載るお盆も劇団員が手作りした。それも上演作品にちなんだ茶菓子だったとか。それは博多こもんど4.22時代からの伝統で、劇場テアトルハカタに移ってからは、客席後ろに屋台を作り同じように作品にちなんだお酒やおでんなどを販売して観客をもてなしたという。当日の芝居に出演しない役者たちが、会場前で待つ客に自分達で考えたお迎え用のパフォーマンスをし夏には縁日も出したそうだ。「お客様が入場した時から気持ちよくお芝居を楽しんでもらいたいという精神で、それを野尻先生に教えていただいた」と、劇団員が当時を振り返って話す。

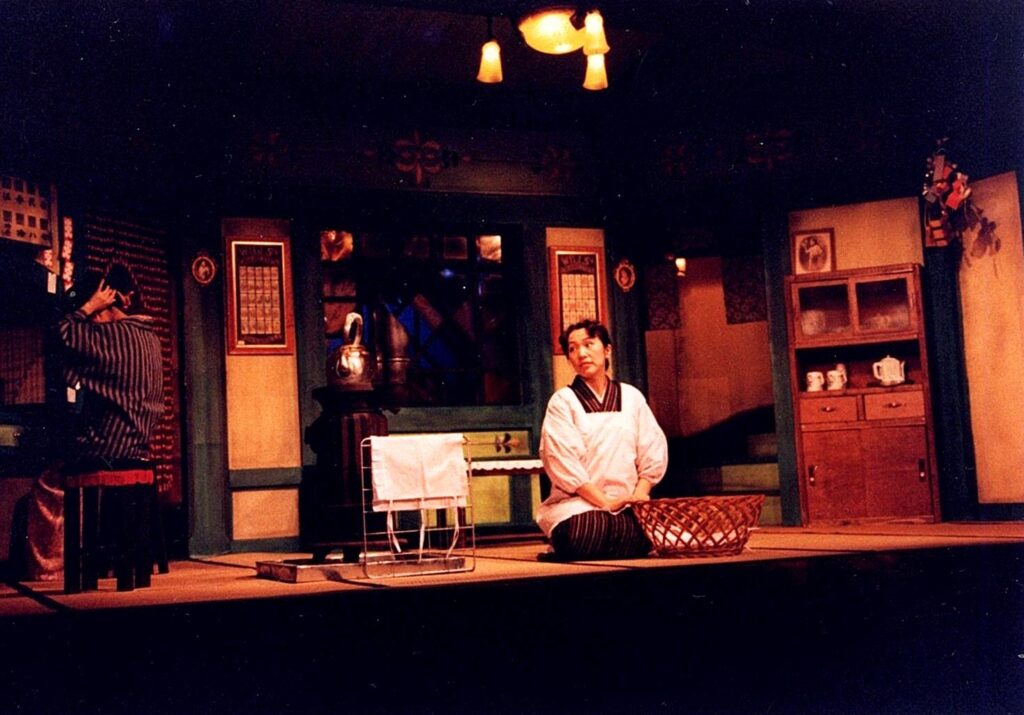

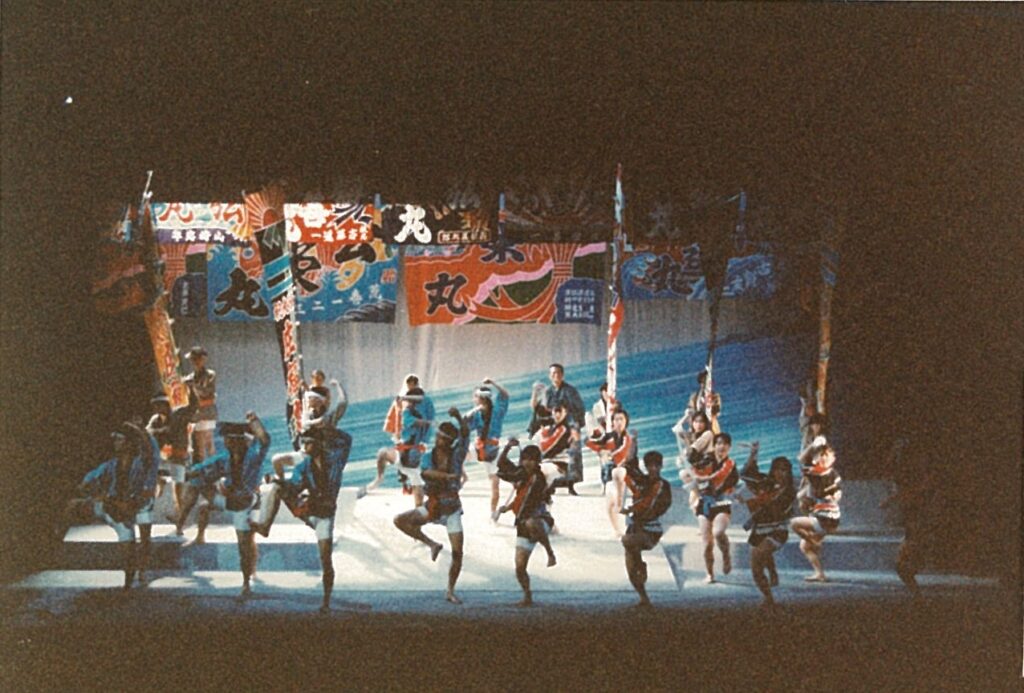

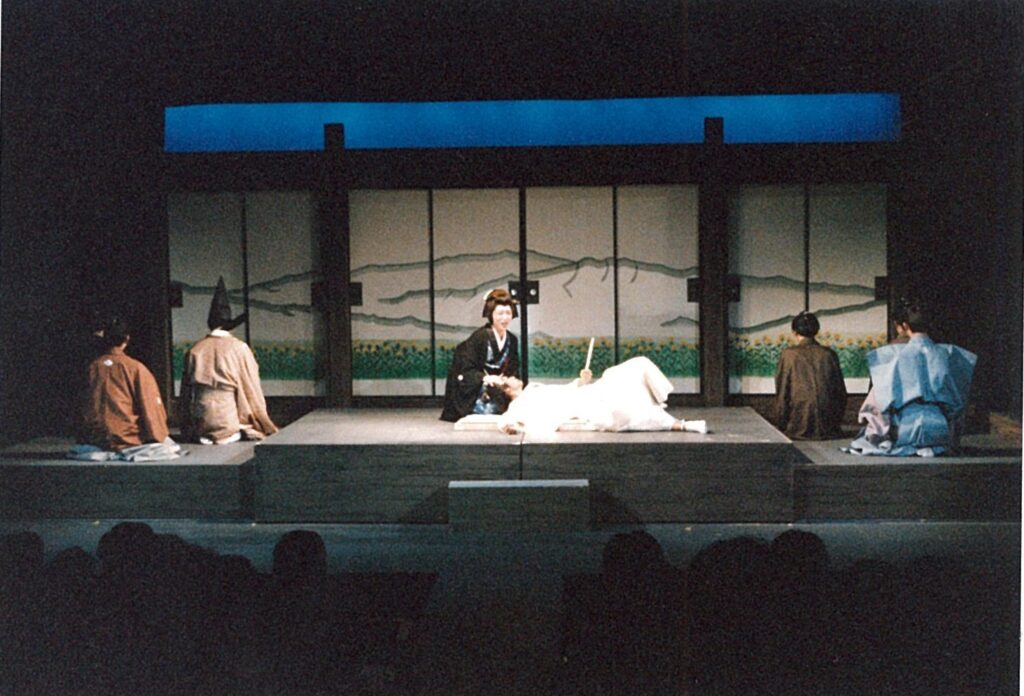

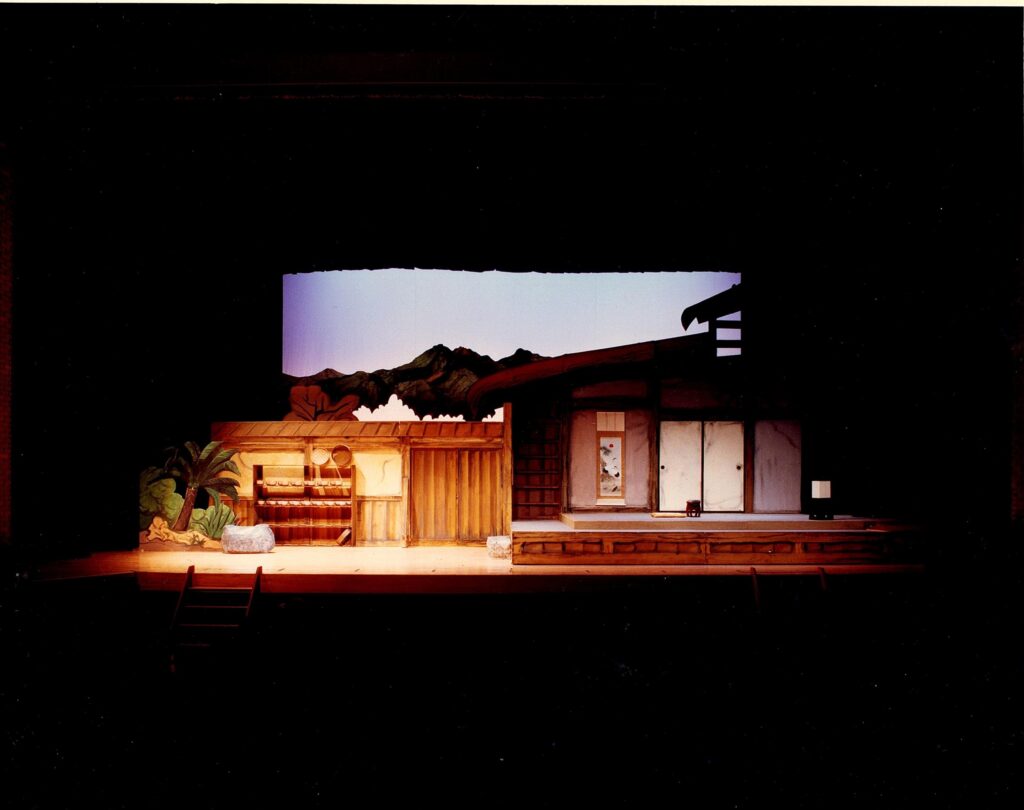

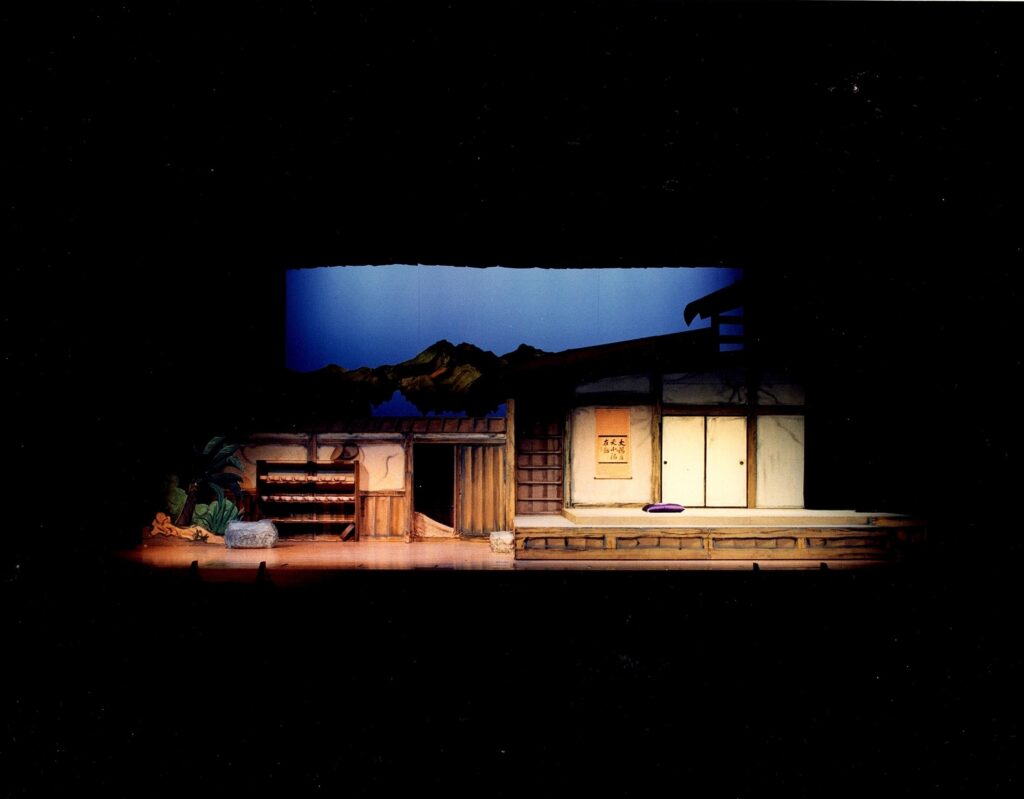

「観客に芝居を楽しんでもらう」――その思いは舞台によく表れている。例えば次の舞台写真を見てもらいたい。

いずれも劇場テアトルハカタで行われた公演だが、100席しかない小さな劇場でここまでの舞台セットを組んでいること、そしてその美しさに感嘆する。実はテアトルハカタの舞台美術の多くは(特に中盤まではほとんど)孫福剛久の手によるものである。孫福は、劇団テアトル・エコー所属の舞台美術家で、日本で唯一の舞台美術専門の賞である伊藤熹朔賞も1977年に受賞していた。東京時代に孫福と知り合いだった野尻はテアトルハカタの新作の度に孫福に依頼している。手描きのきれいな道具帳が東京の孫福から送られてきてそれを基に劇団員たちが舞台セットを作る。そして後から孫福がやって来て出来上がったものをチェックしていたそうだ。東京では有名な舞台美術家である孫福に対してプラン料5万円程度の支払いは破格だったが、孫福は福岡で若者たちと仕事をするのを楽しみにしていたようだ。のちに舞台装置工房を立ち上げる市岡洋は「僕らはうるさい舞台美術のおっちゃんとしか思っていなかった」と笑うが、孫福からかわいがってもらい、舞台美術のイロハを学び、それが血肉になっていく。そのことに本人たちが気づくのは、もっとずっと後のことである。

劇団とYMHでダンスを教えていた乙成孝二は舞台転換のすばらしさに感動したと言う。「『明日の幸福』(中野実作)という作品では、裁判所と家庭の様子と、話が行き来するんですけど、舞台全体が箱の様になっていて蓋を上に持ち上げると裁判所、それを閉じると裁判官の自宅になる、その転換がすごいんです。それをあの小さいこもんどで…劇場でもないのに…」(乙成)。「転換の魔術師」と呼ばれた孫福の手腕の賜物だろう。また『精霊流し』(岡部耕大作)という作品では「盆」を二重に重ねた回り舞台(蛇の目回し)を作ったそうだ。

同様に、照明も東京で活躍する照明プランナー伊藤裕爽を呼んでいた。「時間の経過を明かりの変化で説明する」など丁寧な照明プランで、写真を見ると舞台の美しさは明かりのおかげもあると納得する。劇団員の黒江昭治(現 劇団テアトルハカタ代表)はのちに照明家になるが、彼もまた伊藤の技術を学び育っていったのだろう。

③に続く