坪内陽子さん(俳優・声優・ナレーター)

*舞台で坪内陽子さんを見るたびに、凛とした俳優さんだなと思っていた。そしてその演技を見ながら、きっとお芝居に対して真面目な方なんだろうとも思っていた。数多くの俳優を見てきているが、その人の本質を感じさせる方は少ない。その意味でとても印象に残る俳優さんの一人だったが、実際にお目にかかって、その印象は間違っていなかったと感じている。また映画監督としても才能を発揮されているのを知っていたし、お父様も俳優さんだったと聞いていたので、一体どんな人だろうと興味を持っていた。お話を伺って、俳優としての矜持と向上心に素直に感心した。福岡になくてはならない俳優さんのインタビュー、ご一読あれ。

インタビュー

坪内:父が東京の大泉東映撮影所で時代劇の俳優をやっていて、病気の手術をするために福岡に戻りその後KBC放送劇団に入っていました。その頃福岡には放送劇団があちこちにあって、ラジオドラマを生放送していたそうです。KBC放送劇団が解散してからは「演技集団道化(現・劇団道化)」で活動して、結婚して私と弟が生まれた後は一般のお仕事をしながら、演劇活動は時々声が掛かったら出演していました。そんな環境で育ったので、普通に身近にお芝居がありました。

多分初めて見たお芝居が父が出ているお芝居で、それが「劇団夢工房」の『行き先のないバス』の初演ですね。記憶はほとんどないですけど。自然に、役者というよりも演劇に関わるお仕事がしたいと夢工房へ高校1年生の時に研究生で入り、でもやっている内にお芝居だけでは食べて行けそうにないことに気がつき、「福岡市民ホールサービス」にスタッフのバイトで入ったんです。18,9の時ですね。その時にお仕事でご一緒した、当時演戯集団ばぁくうを作って3年目頃の佐藤順一さんから「お前、役者やめちゃったのか、戻って来いよ、役者に関係することだったらなんでもやろうと思ってるから」と言われて、ばあくぅに入り、そこから31歳までいました。

柴山:当時のテアトルハカタや現代劇場などありましたが、夢工房に研究生で入られたのは、お父様のご縁もあったからですか。

坪内:そうですね。それと中学の演劇コンクールの審査員が石川螢さんだったんですよ。その時に私たちのクラブをものすごく褒めてくださって。それが印象に残っていて、一番身近な所に石川螢さんがいたというのが大きいですね。

柴山:お父様は殺陣師だと何かで読みました。

坪内:そうですね、ジャパンアクションクラブの福岡校で殺陣の指導をしていました。

柴山:それで夢工房に入られて…

坪内:一応、試験はあって。セリフの本読みだった…そんな難しい印象はなかった…即興で歌ってとか踊ってとかはなかった気がします。

柴山:研究生というのはお金を支払って所属するんですか。

坪内:そうです。レッスン料です。毎週日曜日にレッスンに通ってました。午後一から夕方くらいまでだった気がします。

柴山:レッスンはどんなことをされたんですか。

坪内:発声、短いお芝居、朗読、お能や狂言の一部を語るとか。歌やダンスもありました。様々な先生方から指導を受けた記憶があります。

柴山:入られてから他の地元の劇団の事はご存じでしたか?

坪内:入ってからは、テアトルハカタは夢工房から近かったのでお芝居を観に行ってました。それで地元に色んな劇団があるんだと知りました。

柴山:夢工房の在籍は…

坪内:15歳から18歳ぐらいまでいました。レッスンを受けながらお仕事をもらうようになって。オーディオドラマですとか映像出演もそうですし、舞台も夢工房の小劇場に立たせて頂きましたが、高校を卒業してどうやって生きていくかという時に、タレントはちょっと違うというのがはっきりあって。やっぱりお芝居をしたい。その時に東京に行くという気にはならなくて。東京にもオーディションを受けに行きもしましたが、人ごみの圧に押されて…。福岡の方がいいなという気持ちがあって残りました。

柴山:オーディオドラマというのはラジオドラマのことですね? それはあくまでも役者としてお出になる。今おっしゃったタレントというのはレポーターだったりバラエティに出たりということですか。

坪内:そうです。フリートークが苦手で。他の人の人生を通していろんな感情表現をするのは大好きだったんですけれど自分がどう思うかを話すことはとてもできないタイプで。

柴山:夢工房を18歳できっぱりおやめになった?

坪内:だんだん足が遠のき…でも「やめる」とは伝えに行きました。「お仕事どうするの」と言われていましたが区切りをつけようと思って「やめます」と伝えました。

柴山:舞台に立つときはギャラはもらったりはしないんですか。

坪内:お芝居のギャラを頂いたかどうかは覚えてないんですよね…。ラジオドラマとかに出た分は頂いたのを覚えていますが…

柴山:夢工房をおやめになったのは嫌気がさしたというわけではなく…?

坪内:そうではないです。私もこれで食べていくにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、やっぱり不安定な仕事なので…一生これで生きていきたい、でも不安定なのはいやだ、それならスタッフの方が確実じゃない?と思ったんですよね。

柴山:芝居そのものを続けていきたいと思わなかったんですか。

坪内:スタッフとして関わったら芝居を続けられるじゃないですか。舞台に立てなくても関われるから良かったんです。みんなで作るという事が好きだったので。今でもそれはあるかな…女優じゃないと!という気持ちはそこまでないです。有名になりたいというよりも、ずっと芝居に関わって食べて行きたかったんですよ。でも「市民ホールサービス」では、思いの外仕事が覚えられなくて。楽しくて仕方がないんですけれど要領も悪いし、回路のこととか仕込み図とか教えて頂いてももなかなか理解できない。センスもないんですよね、ピンスポット係とか一通りやったんですけどなんかこう…うまいことできなくて。仕事は楽しいんですけど、私どうしてこんなに出来ないんだろうって(笑)、そんなことを思う日々で。そんな時にばぁくうの佐藤さんから声をかけて頂きました。

柴山:でも1年であってもテクニカルのことを知ったのは女優としてやっていくにも役に立ったのでは?

坪内:はい、ものすごく勉強になりました。シャンソン、歌舞伎、クラシックバレエ、オーケストラとかそういうの全部一通り見たので。奈落の仕組みを知ったのもその時だったし。

柴山:まだお若かったし、スタッフとしてでもいろんなジャンルのものを見られて糧になったでしょうね!

坪内:今でも、照明のマシーンとかで雲が流れるじゃないですか、あれに見とれちゃうんですよ。こんなにきれいに本物そっくりに雲って動くんだとか、紙の雪もひらひらと綺麗に舞う切り方があるということも知って。それは財産ですね。

柴山:それからばあくぅに入ってからもレッスン料をお支払いしたんですか。

坪内:いえ、団員として入ったのでお金は払ってないです。でもいろんな仕事を一通りやってくれと。それで舞台制作のお金を作っているのでと。大道芸とか声の仕事もそうだし、行けるものは一通り行って。その当時「ばあくぅ」が謳っていたのは「他のバイトをするな、仕事は作るから」と。それは佐藤さんの決意だったとも思うんですよね。様々な仕事を経験する中で、私はナレーションや声優の仕事をたくさん頂くようになって、現在に至ります。

柴山:ばぁくうさんはタレントさんもいらっしゃいましたよね…?

坪内:いました。MCが向いている方とか。私はMCも大道芸も下手で、着ぐるみに入ってました。でも体が大きいから可愛い着ぐるみには入れませんでした。ユニバーシアードの時はメインキャラのカパプーのお父さんにずっと入ってました。これは後から役に立ちましたね。

柴山:どんな所が役に立ったんですか。

坪内:声に合わせて動くんですけど、実写の様に動くと早すぎて怖いんですよ、アクションが。だからふわっと手を出すとか、可愛いポーズを作る時にちょっと斜めになるとか。後々自分がキャラクターの、いまキャラ声の仕事とかもしてますけどその時にどういう風な喋り方をしたらかわいいのか、動きやすいのかとか、動きが入ってるので、感覚をつかむのが早かったです。

柴山:それで「ばぁくう」でずっとお芝居をされていたんですね。夢工房は私が知る限り石川さんが脚本を書かれていた気がするのですが、ばぁくうは海外の既成戯曲を使っている印象です。その辺りについて、どうお考えでした?

坪内:既成戯曲を使うのは私にとってはとても面白いことでした。「自分達は役者の集団だ。様々な戯曲を福岡の人に紹介したい。よくできた戯曲は役者を育てる」と佐藤さんは言っていて、上演する前に色々な脚本をとにかく読むんですね。そしてお互いにプレゼンもする。いろんな脚本を読み漁ったし、あと父の書斎にも古い戯曲がいっぱいあったので、これやってみたいとか。全員で読み合わせをするので、アクセントやイントネーションの狂い、滑舌の甘さ、漢字の誤読なんかも指摘し合いながら。勉強になりました。戯曲が面白くても舞台装置にお金がかかるとか、上演禁止の戯曲とか、上演料が高いってこともあったし、そういうのを話し合いながら知ることができました。翻訳者によって作品のイメージが違うとかも面白くて。そんな話を生意気にもしてました。楽しくてしょうがなかったです。

柴山:ばぁくうは大名時代に入られているんですか。

坪内:いえ、大名の前に平尾の時代があって、平尾の前に大濠に事務所だけがあって、そこからです。その時代は他の劇場を借りて、今は無くなっちゃったキャビンホールとかビブレホールとかですね。あとは少年科学文化会館とか。平尾に初めて小劇場を構えたのは、佐藤さんの夢だったんでしょうね、常打ちの劇場があるということは。そこで何本かお芝居をやって。平尾に劇場を作るぞという時には私もいましたね。

柴山:その頃に、他の劇団で出てみたいとか気になる劇団とかありましたか。

坪内:「幻想舞台」のお芝居は印象が強くて。達者な役者さんもそろっていて、うわぁと圧倒されたのを覚えていますね。

柴山:ばぁくうをおやめになった理由をお聞きしてもいいですか。

坪内:26歳で結婚したんです。子どもも生まれて。その頃にばぁくうが有限会社になって、私も社員という形になったんですけど、お給料制になったことで経済的に大変で。芝居に割く時間も少なくなって。仕事と育児と演劇活動と金銭面といろんな事が重なった時に、私はいつまでこの状態を続けるんだろうと思って。所属して10年が過ぎたのもあって区切りをつけました。

柴山:26歳でご結婚なさってお子さんも生まれて、31歳でおやめになったんですね。そういえば「ばぁくう」ってチケット代は安かったですね。

坪内:安かったんです。だけど芝居の中身はきちんと作ろうという感じで、装置とか小道具とか。だいたい赤字だったと思います。既成の戯曲は上演料もかかりますし。別役実さんぐらいですかね、「許可します」って葉書が来た方は。ご存命の時は、その葉書だけが届いて上演料ゼロ円でした。

柴山:芸術の前にお金の話なんて、という意見もあるでしょうけど、いやいや、霞を食べて生きられるわけじゃない。

坪内:そうですね、でも誰が儲かっているのかというとそんなめちゃめちゃ儲かっている人…楽して儲かっている人とかは目にした限りではいませんでした(笑)。あの人が全部持ってって…!ってことはなかったですね。

柴山:ばぁくうをおやめになって、そのあとはフリーランスで活動なさったんですか。

坪内:映像出演を強化したくて芸能事務所に入ったんですよ。6年ぐらいいたんです。フリーランスで活動していく自信もなく。というのもお金関係に疎くて。ギャラの交渉、請求書を書いたり権利だったり。そういうのも相談できる方がいたらいいなと思っていたので。

柴山:その間、舞台には立っていらっしゃったんですか。

坪内:立ってました。でも「福岡の舞台はギャラが安過ぎる」と言われていました。それでも舞台ってこんなに面白いんだよって分かってほしくて頑張った6年でした。

柴山:ではどこかに所属したのは37まで。その後は、お芝居はお話をいただいてから出る。

坪内:金額をちゃんと言ってくれるところは安くても仕事をします。

柴山:ああ、それは…。とてもアバウトな業界ですからね。映画もそうですよね。ではお芝居はギャラを最初から提示して、条件に合ったら、基本的には何でも引き受けるんですか。

坪内:スケジュールが合わなくてお断りすることもありますが、私でお役に立てるならば。

柴山:『めんたいぴりり』はオーディションだったんですか。

坪内:はい。『めんたいぴりり』は2回上演されているんですが、私は2回目の方のアンサンブルオーディションを受けました。2回目はドラマ版の脚本を書いた方が作・演出をなさると。私はドラマ版に出演していたので、お会いしたいと思って受けました。

柴山:脚本、「桟敷童子」の東憲司さんでしたよね。

坪内:そうです。東さんが作・演出で。私はそれで、落ちてもいいから東さんに会いたいと。東さんにご挨拶したいと思ったんですね。

柴山:博多座に立たれたのはそれが初めて?

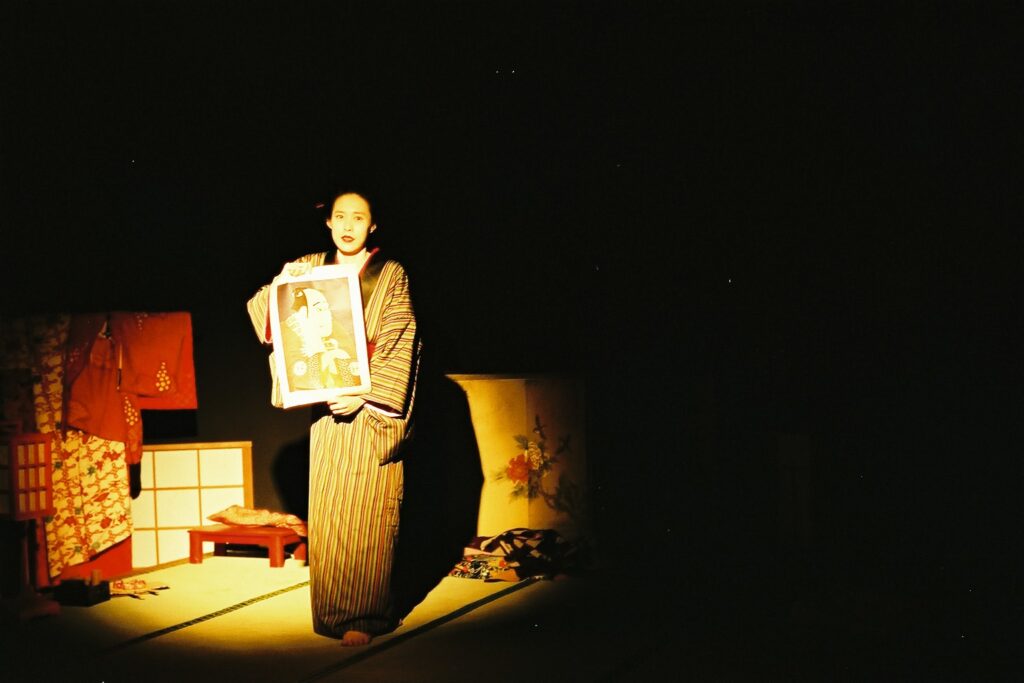

坪内:初めて…ではないんです。ばぁくう時代に。日舞の大きな発表会があって、演者が足りないので役者2名お願いしますと依頼を受けて、先輩と二人で客演しました。でも役者として手伝ってくださいって言われたのでお引き受けしたのに、セリフはなくて完全に日舞だったんですよ。先輩の中野弘子さんは日舞経験者だったので大丈夫だったんですけど、私一人だけど素人でした。でももう引き返せない。私もバカなんです、セリフがある役なんて勘違いして。6人くらいで踊るシーンに入れられて、私が足をひっぱるので必死でお稽古に通いました。あちらはあちらで人手が足りないからお願いしたのにあの人なんですか、と。たまたまその前の年に『宮城野』という芝居で着付けの資格を取っていたので、皆様の着付けをお手伝いして、五十肩の方とかも多かったのでサポートして、それで仲良くなって所作を習って(笑)。毎日踊って踊ってどうにか形になって許してもらえたという感じです。この時の芸術総監督が市民ホールサービスの方で、「お前、大丈夫か」って心配されました。

柴山:2019年に初めてしっかりと坪内陽子として博多座に立てていかがでしたか。

坪内:楽しかったですね。しかし、アンサンブルの芝居が出来なくて、ダメ出しをたくさん受けて。アンサンブルの発声が分からなかったんです。今ならよく分かるんですけど、メインの方がいらっしゃって私は隣で喋ってるのに、とにかく声が聞こえないといわれるんですよ。というのは、私が話しかけても私の横にたくさんアンサンブルのメンバーがいるわけですね、だから誰が喋ったか分からない。だから隣同士で喋っていても君は一段大きく喋らなきゃいけないといわれて。全然分かんないよと言われて。この広い舞台で私はきちんとボリュームを調整して喋ってると思ってたんですけど、要はこのメインの方より一段大きく強めに大げさに喋ってアピールをするという発声が私はできていなかった。

柴山:ということは、セリフ中ずっと大きな声で喋るんではなくて、セリフの頭、出だしだけ大きくでいいんですね。

坪内:そうです。その理屈が分かってなくて、最初は勝手がわからず、悩みました。でもそれは学びになりました。良かったです。とっても良かったです。東京公演では明治座に立たせて頂きました。

役者で食べて行ける人が増えたらいいなとずっと思っていて。有名になるイコール食べて行けるって考えがちですけど、職人さん的な存在として絶対必要な俳優部の人たちもいるわけで。食べて行ける人がたくさん出たらいいなと。私もその内の一人であればいいなと思っていて。舞台でも映画でも小説でも、世の中に「物語」は絶対に必要だと信じてるので、どんな場所でも皆で物語を作れたらいいなというのが一貫としてある。それが若い世代にも繋がっていったらいいなというのがあります。

柴山:坪内さんは、The 48 Hour Film Project(ジャンルを抽選で決定、お題のキャラクター、職業/属性、小道具、台詞をとり入れ、48時間以内に短編映画を完成させるというショートフィルムコンペティション)において、優勝もなさっていますね。そちらについてお話を伺ってもいいでしょうか。

坪内:今まで見えてなかった世界にいきなり足を踏み入れちゃった…という感じです。

柴山:なぜ映画を撮ろうと思われたのですか。

坪内:もともと役者として48HFPに関わっていたんですよ。48HFPは世界中の都市で開催されていて、まだ日本での大会がないときに海外の大会に参加している監督が福岡にいらして。その内に大阪・東京と日本の大会が出来て、その監督のチームに役者として参加してたんですよね。その頃は単純に面白い大会だと思ってたんですね。くじ引きで35ぐらいのジャンルから引いて、そこから2日間で脚本書いて撮影して編集して、ものすごくエキサイティングだと思っていたんですけど、役者って毎回出られるとは限らない。脚本もお題を引くまでわからない。それで…2021年の終わりに福岡大会ができるという時、愛犬が死んだんですよ。母も難病だという事が分かったりしてものすごく落ち込んでいた時に、その監督が福岡の48HFPに参加されると知って。お手伝いさせてくださいってお願いしたら、役者さんには出演の約束はできないと言われたんですよね、そりゃそうだと思ったけど、どうしても参加したかったんですよ。何かやらないと、私自身ペットロスで精神的にまずくて。じゃあもう自分で作ろうと思って。それで自分で出たのがきっかけです。怖くてどうしようと思ったから友達のジュンちゃん(野口ジュンさん)とかに声かけて、スタッフ3人、俳優3人、それと赤ちゃん。当時酒瀬川真世さんが赤ちゃん連れでいいならということで参加してもらって、それで作った作品がグランプリを受賞しました。とてもありがたかったんですけど、私達の作品は世界大会には行けても最終目標のカンヌ上映には行けなかったんです。そしてコロナ禍だったからアメリカの会場にも行けなかったんです。後日、日本代表のプロデューサーから「批判も受けなかったけど賞賛も受けなかった、あなたの作品は」って言われた時に、何か…ものすごく悔しかったんですよね。それから沼にハマった感じで、参加し続けてます。

柴山:では映像もこれから撮っていこうと思っていらっしゃる?

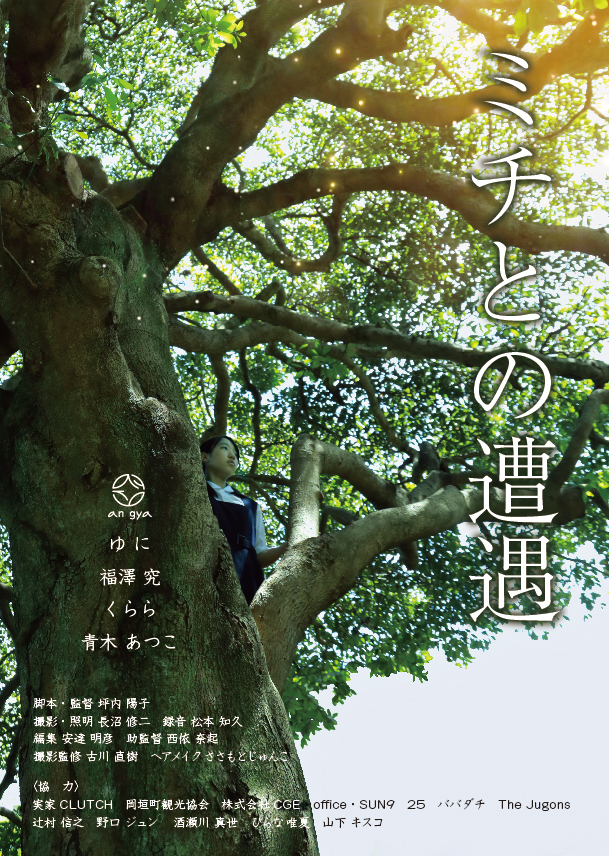

坪内:そうですね、去年は48HFPとは関係なく別に1本短編を制作して。福岡国際映画祭というものができるから作品を出してみない?と勧められて応募したんです。それが福岡賞を頂きました。

ふくおか国際映画祭・国際映画短編コンペティションの福岡賞受賞

柴山:フィルムは出たいのではなく撮りたいんですか。

坪内:うーん。出るっていうことに関しては舞台と一緒で、その物語が魅力的になるのに自分の声や体が必要であれば喜んで出ますけど、何が何でも私がということではない。特に自分が撮ってる時はまだそこまで経験がないので両方はきつくて、基本的には出ないです。なるべく私は出ない状態の方が集中できますね。

柴山:では逆に言えば舞台は自分で描いたり演出したりしようとは思わないんですか。

坪内:それがまた…もともとが「ばぁくう」がそういう集団ではなかったので。既成の戯曲で素晴らしいものは沢山ある、だから自分が書けるわけないと思っていて。そのまま来たので。

柴山:違う映像という業界だったから思わずトライしちゃったということですか。

坪内:そうです。先にこうしたいという願望があったというよりも…何かガツンと来るものをやりたいという気持ち、お祭りに出る感覚だったんですよね。作り手になりたいという心の準備がなく、その後、いろんな人たちに今後のことを聞かれて自分でもどうするんだろうという状況にあります。

柴山:その状態で入って良かったのかもしれませんね、そうでないとある種の決断をして映像を撮らないと入って行けなかったわけで…

坪内:そうですね。でも撮影する側に回ると見え方が変わって非常に面白いですね。役者さんという生き物を俯瞰で見る感覚になったし、カメラや照明は役者さんの内の一人だということが実感できるようになったし。舞台の場合は、もう少ししっかり動きをつけたりするのが大事だったりするところ、映像の場合はそこをアップで見せるから動かないで、とか。表現の違いが面白いなと改めて思いました。

柴山:期せずして幅が広がったんですね。

坪内:物語を作るのが好き、楽しいということは再認識しました。福岡は素敵な役者さんがいっぱいいるので、その人たちを紹介したいという思いもあります。

柴山:48HFPに最初に出たのが2021年ですね。

坪内:2022年は沈黙劇『水の駅』の福岡とポーランド公演があったので忙しくて1本、2023年に3本。去年が48HPと別作品で2本。7本撮りました。

柴山:これからも映像を撮るつもりはある。

坪内:そうですね、まだ分からないことばかりなので、もっと知りたい。映像と舞台は違うけど、でもどちらも物語を作るってことは同じで、好きです。ただ、世間的には映画好きな方の方が圧倒的に多い気がします。「役者やってます、今度舞台に出るんです」と言うと興味なさそうにしている人が「ちょっと今、映画を撮ってます」と言うと、前のめりで「どんなの作ってるの?」って聞かれる。演劇やってますと言って「どんなの作ってるの?」とは聞かれないですね。それは淋しいです。

柴山:でも知らないのは損しているってことですから…

坪内:一度観に行ったらわかるのにな、って思うのがすごくあって。博多座ができる時にホールサービスの上司が「良かったな、歌舞伎が福岡で見られるぞ、東京行かなくっていいんだぞ」って仰って、ああ本当に舞台を愛していらっしゃるんだなと思って。スタッフさんでお芝居が好きな人もいて。「毎日見ても違うもんなぁ。」って。

柴山:今後は。

坪内:映像は撮りたいですね。声には出せないけれどしんどいことがあったとか、そういう行き場のない気持ちを物語にして出せたらいいなと思いますし、作る時に色んなことをみんなと共有してそれが他の現場で行かせていけるようになったら嬉しいです。舞台もご縁を頂けるなら出演していきたいです。

柴山:これからのご活躍を期待しています。今日はありがとうございました。