2023年12月、久留米シティプラザにおいて興味深いイベントが行われる。国内外から注目を集めるアーティスト・百瀬文の映像とパフォーマンスを堪能できる企画である。

上映される映像作品は『Social Dance』、『Jokanaan』、 『山羊を抱く/貧しき文法』の3本。パフォーマンス『定点観測』は体験型で、単純な仕掛けながら思ってもみない「何か」が立ち上がってくる作品となっている。これらの作品について、そして9月にえーるピア久留米で上映された『Flos Pavonis』について、百瀬さんにお話を伺った。

百瀬文さん プロフィール

Shingo Kanagawa

1988年東京都生まれ。映像によって映像の構造を再考させる自己言及的な方法論を用いながら、他者とのコミュニケーションの複層性を扱う。近年は映像に映る身体の問題を扱いながら、セクシュアリティやジェンダーへの問いを深めている。主な個展に「百瀬文 口を寄せる」(十和田市現代美術館、2022年)、主なグループ展に「国際芸術祭 あいち2022」(愛知芸術文化センター、2022年)、「フェミニズム/FEMINISMS」(金沢21世紀美術館、2021年)、「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」(森美術館、2016年)など。近年は、ACCの助成を受けてNYで滞在制作を行ったほか、イム・フンスンと共同制作した『交換日記』が全州国際映画祭に正式招待されるなど、国内外で活動を行う。主な作品収蔵先に、東京都現代美術館、愛知県美術館、横浜美術館などがある。

インタビュー

――拝見して「矛盾」「身体」「コントロール」「理解すること」のキーワードが頭に浮かびました。この4つを軸にお尋ねしたいと思います。まず「矛盾」。『Jokanaan』は、下地となったオスカー・ワイルドの『サロメ』という作品のサロメが矛盾した存在ですよね。ヨカナーンを愛し、手に入らないからその首(斬首)を愛するという愛や欲望の矛盾がテーマです。そのヒントがあるから『Jokanaan』は分かりやすいかもしれない。ところが『Social Dance』や『山羊を抱く』『Flos Pavonis』は、作品そのものが非常に矛盾をはらんでいて見ていて混乱します。

例えば『Social Dance』という作品では、男性が、ろう者である女性の手話の手を遮って声(言葉)を抑え込んでいきますよね。最初は男性に非常に苛立ちを覚えながら見てたんですけれども、見終わって、でも彼女はなぜ昔の不満を今、彼に言い出したんだろうとも思ったわけです。そう考えたときに、障碍者であったり、女性という性であったり、いわゆる「弱者」の声が奪われるという単純なとらえ方でこの映像を語っていいのかと疑問が出てきました。

『山羊を抱く』作品についても、登場する女性(百瀬さんですが)がやっていることは、ヤギに何かを強制しているのではないかと見ることもできる。チラシには「山羊と悲しみを共有する」と書かれてたんですけれども、むしろ逆のことを私は感じました。

『Flos Pavonis』も同じです。先日のえーるピアでの上映の謳い文句が「女性の中絶を禁止する法律の是非を問う」というもので、「国家とか大きな権力が自分たちの体を管理、支配してしまうことへの抵抗が描かれている作品」という受け取られ方でした。でも登場する女性たちは性に対して奔放で、それは別に国家への抵抗ではないし、堕胎になる花(Flos Pavonis)を採りにいく・・・というのも抵抗と言えるほどではない。むしろ、あの作品は、国家どころか私たちは「自分の身体を自分は管理(コントロール)できる」と思っているがそれは幻想、思いあがりだ、と言っていると解釈したんです。

百瀬:そうですね。久留米でも上映する『山羊を抱く/貧しき文法』で言うと、チラシに「共感を試みる」と書かれていますが、間違いではないんですけど、私はそれだけを目指して作品を出しているわけではないんですね。

あの作品は、共感を試みたものの、結局私はその手綱を自ら手放すことができずに、動物と人間というものの非対称性が炙り出されてしまった、ある種の連帯の失敗の記録だと思っています。だからこそ私は山羊が(彼女って呼びますけど)、彼女が私の描いた絵を食べてくれなかった時に、贖罪のような気持ちでそれを自ら食べるということを即興的に判断したわけです。なので、共感を示すための映像というだけでは、説明としては不親切なんですね。

私自身は共感だけではなくて、連帯の難しさも表したかった。例えば、フェミニズムにおいても、同じ女性でも白人女性と黒人女性で立場が全く異なると思いますが、動物も人間も、男性の性欲を満たすものとして扱われたもの同士、連帯できるのだろうかということを試してみたかった。けれど、結局私は手綱を手放すことができなかった。例えば(食べさせようとした絵は)食紅を使い、トロロアオイという植物由来で食べても害はないと言われる和紙を用いるなどして、今自分が出来る限りの最大限の倫理を尽くしたとしても、(山羊に絵を食べさせようとする)イメージを見せることが暴力的だと言われたら、勿論、その通りだと思います。

私は作品で用いたやり方で、(山羊と人間)お互いが過去の歴史を共有するということが、そもそも可能かどうかということをまず試そうと思いましたが、失敗した。ただそれを失敗の記録として、再構成して編集して一つの映像作品にしました。だから私は、(山羊に対する人間の)共感をもちろん求めて行ったけれども、その共感してくださいってことそのものがメッセージではない。

――なるほど。『Social Dance』はある種のしつこさがありますよね。それは大事なことだとは思っていますが、とはいえ彼女はずっと言い続ける、彼は聞いてもくれないのに、でも言い続ける…独りよがりに見えてきて、分かってもらうつもりがあったんだろうかとも考えます。

百瀬:そうですね。おっしゃる通りで、私は実はあの映像は、寝転がっている彼女に対して視聴者がある種そういった両義性を感じられるような演出をあえて施しています。

――あ、そうなんですね。

百瀬:そうです。視聴者のいろんな反応は面白いです。女性でも、「あの女性も結構わがままだよね」という人もいたり。常に虐げられた「かわいそうな身体」というふうに、彼女を扱いたくなかったんですよね。一方で自立したふてぶてしさを持った身体としても彼女を描きたかったし、常に被害者側にいるわけではないというか。フェミニズムの問題は、常に被害者の立場をとるということがフェミニズムではないと私は考えていますが、あの映像の中で起こっていることは、別に男女の問題に限らずいろんなところで起きていて、私たちはどうしても自分の属性に引き寄せて、つい女性の方に感情移入して見ちゃうケースが多いかもしれないです。例えば(女性である)自分は日本国籍を持っていて、日本のパスポートを持っているっていうことが優位に働く文脈においては無意識のうちにあの男性のような振る舞いをしてしまうかもしれない。つまり、男性・女性のようなある限定された属性の話をしたいわけではないんですよね。むしろ彼女と彼が触れ合っていたコンタクトゾーンにおいて、彼は彼なりに真摯に、多分慰めようとしたんだと思うんですね。ただ、それが彼が不器用ながらコミュニケーションを取ろうとしたこと自体が絶望的なすれ違いを呼んでしまった。つまり、一つの出来事の中に全く異なる二つの文脈が重なることによって、時としてすれ違いを生んでしまうことがあるということ。物事は一つに括れない、複数の状態がある行為の中に含まれてしまうということを示したかった。二重化されたある一つのシチュエーション自体を扱いたかったんですね。それを私は「矛盾」って名付けたんです。あの映像を見て、単純にあれが男性のマンスプレイニングの比喩だと単純に切り取るのはすごく簡単だし、そこに共感する人が多いのもわかります。でも一方でやっぱりそんなに人間は単純じゃないし、男性だから女性だからというより、常にそういうシーソーがグラグラしてるみたいに、関係の優位性ってそんなに単純にジャッジすることはできないのではないか、そういうことを表しています。

ラストシーンでは、男性が向こうに背を向けた状態で、女性は視聴者のみに語りかけてくるような場面がある。そこでは時空のねじれが起こり、その瞬間に(さっきの言い争いは)回想だってことが突然明らかになるんですよ。女性はその瞬間において、鑑賞者とマンツーマンの関係性を特権的に結んでいるともいえる。男性はそこにアクセスすることができなくなっているわけですよね。彼は背中を向けているので。見た人には、たぶん歯切れの悪さが残ると思うんですね。私はその「歯切れの悪さ」というものがすごく重要な気がしているんです。単純な二項対立に回収しきれないものというか、そういうものを大事にしてるという感じですかね。

――二項対立に回収できない、その通りだと思います。けれど先程言ったように、百瀬さんの作品を二項対立の枠組みにはめて紹介するものも見かけます。『Flos Pavonis』ですね。「国家/(力なき)人々』という枠組みで「管理する/される」それに対する抵抗だと。

あの作品で、生理を彷彿とさせる赤の液体?が広がるシーンが出てきますよね。私にとってあれは、「自分でも自分の身体をコントロールできない」ことの象徴だと思いました。男であれ女であれ自分の身体は自分が一番わかってる・・・なんてことはありえないだろうと、実は言いたいのかなっていう気がしたんですね。わかっているなんて非常に傲慢な話だと。(登場する)Ayaは、母親が堕ろさなかった故に生を受けた。Nataliaは、避妊もしないでおきながら子どもができてしまったことに動揺する。私達はいろんなものに振り回されてるわけですよね。それをコントロールしようと思ってること自体が、たとえ自分の身体であっても、非常におこがましいと。えーるピアで私は宗教の話を質問しましたが、宗教も同じで「たかだか」信心、言ってしまえば思い込みでもあります。でもそれによって身体が規定される。怖いことでもあります。貞操観念や倫理観も同じです。私たちは所詮そういうのに振り回される生き物なのだという感覚を覚えました。

百瀬:私の作品はどっちつかず、「歯切れの悪さ」がすごく残るために、見る人としてはどっちかにしたくなるんだと思うんですよね。今までいろんな人に紹介を書いていただきましたけど、書き手自身の思想だとか、考え方に引き寄せて、みなさん好き勝手書くわけです。それについては、私は何も言いません、私なりの思いはもちろんあるんですけど。

例えば『Flos Pavonis』について言うと、国家に管理されるっていうこと自体を批判しているというよりは、国家に管理されるっていう事を批判しながらも、それを欲望している自分もいるんじゃないですかってことなんですね。まさにそれはコロナの政策の中で、みんなある種、どこかで国家に守られたいと思っているのではないかと感じた。国家に従うこと自体を、実は欲望しているということが、あの時、世の中で浮かび上がっていた。このような二重化された欲望の中で、私たちの身体は翻弄されているわけですよね。まさしく矛盾というか。Nataliaはああいうこと言っておきながら、なんでじゃあ中で出してんだよみたいな、そういう愚かなことをときに人はしてしまうんだと。そのこと自体を描き出したかった。常に正しさという原理で、物事が動いているわけではなく、私たちは(国民を管理しようとする)国家を糾弾しながらも、国家がなければ生きられないということを描いています。

ただ、どうしても出てくるテーマがポーランドの中絶の問題、現在進行形の喫緊の問題なので、どうしてもアクティビズムとしての側面の方が強く取り上げられやすいんです。もちろん国家が個人の身体を管理するっていうのは良くないけれども、一方で国家という枠組みを望んでいるのも私たち自身であるということ、それは一体どういうことなのかということ問いかけている作品なんじゃないかなという風に作者としては思っています。

――あの作品で私が興味深かった点は、あのレイプされかけた彼女が男を組み伏せて、自分の唾液を彼の口の中に入れようとしたシーンです。ちょっと生々しい表現ですけれども、男性は他人の体の中に自分の液体を入れることに抵抗がないわけですよね。でも、女性はあんまりないと思うんです、母乳ぐらいかな。ところがあのシーンは逆転しています。「場所が違って、相手が違って、シチュエーションが違う」というだけで、途端に受け入れられなくなる。男性が普段やっている行動の逆転が、身体の面白さ…不可思議なところ…と言うと、ちょっと高みの見物っぽくて良くないかもしれないけれども、あのシーンが印象的だったんですよね。他者のものをどこだったら受け入れるのか、どこだったら受け入れられないのかっていう。文化人類学的かもしれないですが、何かある種の示唆的なものがあるなあって思いました。

百瀬:私もあのシーンが作品の中で一番重要だと思っています。かなり確信犯的に作っているんですよね、コロナ禍の中での制作でしたので。他人の体液が、自分の生命を脅かすかもしれないものに変わったわけです。急にみんなが、他人の体液の侵襲をすごく怖がるようになった。作品の中でNataliaも言ってましたけど、今までずっと私たちの身体は、見知らぬ体液の侵襲にさらされつづけてきたわけじゃないですか。いまさら何を言ってるんだろうと。

だからこそ、私はその構造を逆転させて、指先をペニスのようなものに見立てて、自分の唾液を相手の口の中に入れるっていうことをやっている。ある人があの場面を見た時には、そこまで乱暴に無理やり突っ込むわけでもなく、すごくゆっくりと指が口の中に入っていく様はなんかこうその…レイプの仕返しみたいなものだけでは語り得ない、もっと複雑なものがあるような気がしたと言っていました。私もあれを単純にレイプの反転のようにただ暴力的にやるより、この行為自体の意味を感じられるような撮り方を選択したと思う。この単純な暴力の応酬というだけではないものとして、見えるといいのかなと感じながら撮っていました。

――なるほど。先程から身体の話が続いているのでその関連でいえば、今話したシーンとかヤギがおしっこするシーンとかっていうのはすごく生だなと思ったんですね。ただそれ以外のシーンって、割と身体がたくさん登場する割に、肉体ってあんまり登場してない感じがしたんですね。この違いを分かっていただけるか、…例えば女性の足が映ったり、すりガラスの向こうでシャワー浴びてる姿が映ったり、女性の裸体の後姿が映ったり、そんなシーンはあるんだけれども、肉体という感じがしなかったんです。生々しさがないってことなのかな? フラットな感じがしたんですね。これは意図的なんですか?

百瀬:私自身がカメラを回しているわけではないんですけど、『Flos Pavonis』に関しては、「肉体的な身体の映し方」とはどういうものがあるのかはわからないんですけど、例えば唾液のシーンを際立たせるために、他のシーンは割とドライにしているかもしれない。対比として見せたいので。それは私が美術の人間だからかもしれないです。肉体も、この地球上にあり、生きてはいますけど、オブジェクトの一つだという意識があると思うんですよね。だから身体って言った時に、人間だからといって特権化したいわけではなく。それは時としてそういうノイズというか、バグのようなものとして、唾液を突っ込んでしまったりとか、中に出してって言ってしまったりする。だからこそ人間の営み自体はなるべくフラットに、特に演劇性を誇張するでもなく撮っていると思います。『Social Dance』に関しても極めて静的に撮っていると思います。

――関連してお伺いしたかったのが、作者のコントロールです。『定点観測』もそうなんですけれども、『Social Dance』など、作者のコントロールが効いていますよね。それに対して『ヤギを抱く』はコントロールできずに偶発性の中で作品が生まれていった。「山羊とはわかり合えない」と意図して作ったのか、それともそうではなくて、一生懸命試みているんだけれども、山羊は全然近心を開いてくれないし、そうこうしていくうちに百瀬さんの考えが少しずつ変わって、それであの作品になったのか。つまりどこまでコントロールするつもりがあるのか、どこまで偶然に依ってもいいと考えているのか。

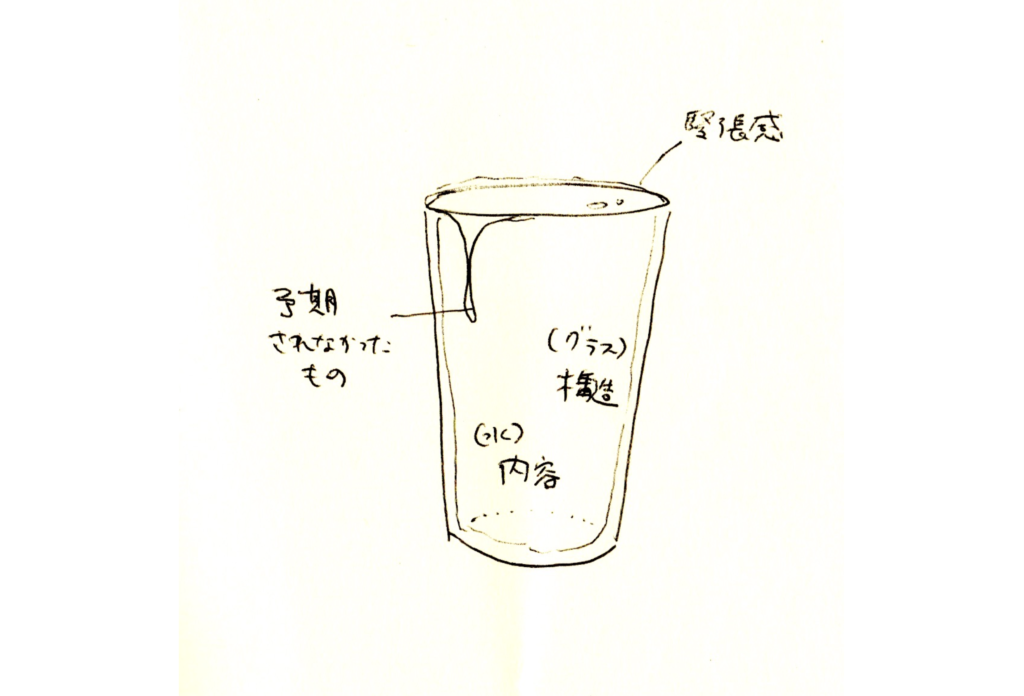

百瀬:よく見せるイメージがあって、それを見て頂くかな。(画像参照)前に大学で授業をした時のものです。自分がどういうイメージで普段作品を作っているのかという説明をする際に提示するのが、このグラスのイメージなんですよね。このグラスがいわゆる作品の構造。作者のコントロールしている部分、例えば、どういう法則の中でパフォーマンスをするかという、インストラクションとか、そういう部分ですね。私が見たいのは、グラスの中の水が満たされているっていう状態だけではなくて、すごく緊張して今にもこぼれそうな水面からこぼれちゃった雫なんですよね。結局、自分が見たいっていう作品を作りたいというモチベーションは、雫がどこからこぼれてくるか分からない。雫の形を観測したい。そこが一番強い。これがすごく重要なんですけど、ただ、雫を観察するためにはグラスが無いと観察できないんですよね。だからこそ、私は構造が非常に重要であるっていうふうにいつも考えています。作品ってコンセプトがなくても、構造さえあれば成り立つっていうふうに私は思ってるんですね。

山羊(の作品)の話で言うと、山羊が結局食べるか食べないかっていうのは私にはわからなかったんですけど、共感は可能なのかという問いだけが雑然と投げ出されているような状態でした。作品ごとに、どこまでグラスを作り込むのかというのにも当然濃淡があって。山羊(の作品)に関して言うと、極めて実験的で、作品になるかどうかもわからない状態でモンゴルに行った。だから作品にならない可能性もありましたし、(山羊が差し出された絵を)素直に食べてしまったら意外と全然面白くなかったかも。山羊の作品と、例えば『Flos Pavonis』みたいな作品では、作り方はかなり違います。

――『定点観測』で言えば、パフォーマンスであるにも関わらず、今見せていただいたコップのイメージだとなんか零れ落ちるものがひょっとしたら少ないのではないかという気がするのですが。まだ経験もしてないので勝手に印象だけで言うんだけれども…。

百瀬:実際に見てみないと分からないですね。もちろん私がコントロールはしているんですけど、参加者の経験として、自分が吐いたはずの言葉が奪われているような気持ちになるだとか、そういう体感の方に重きが置かれてるとは思います。参加者の言葉によって内容が変わってくるというか、おおまかな行動はもちろん変わらないんですけれども、見えてくる風景が微妙に変わってくるっていうか。そういう微細な変化みたいなことが、毎回生じるというか。

――ということは、百瀬さんが構造やコンセプトを基にがっちり作った作品での零れ落ちてくるものっていうのは、パフォーマンスの場合は体験者の反応、感情とかその時喚起されたものだと理解すればいいですか。

百瀬:『定点観測』に関してはそうですね。重要なのは、参加した体験者、その輪の中に座った人々が何を感じたかということであって、朗読のクオリティを求めたいわけではないですね。体験者として、パフォーマンスは二段階のフェーズがあって、一段階は自分がさっき朗読していたものを読み上げる。ただ、そのときは読み上げることが必死で緊張もしているし、たぶんアップアップだと思うんですね。二段階目のフェーズで、今度は自分の録音された声をみんなで聞くっていうフェーズになるんですけれども、そこで初めて自分の言葉、自分の声を他人事のように聞くというか、「あれ私が言ったことってこんな事だっけ?」みたいな、そこで声が手放されるような経験をすることになると思うんです。実際に声を差し出した人の中には、たぶん色んな感情が起こるだろうとは思っています。

――なるほど。声にしても、さっき私が話した「身体をコントロールできるという幻想」と同じなのかもしれないということですか。「自分のものと思っているものを手放す」という衝動が百瀬さんの中にあるのかなと、お話を聞いていると感じました。確かに、声も、発する言葉もそうですね。自分で発した言葉なんだけど、例えば3日前に話したことを聞かされても「これ私が喋ったこと?」と思うとか、それが私独自の主張がある発言だったとしても声をボイスチェンジャーで変えてしまったら自分の言葉か不安になるとか。見知らぬ他人のビジュアルに自分の声を重ねた場合はどうなのかとか。自分のものと思っているものの不確かさっていうものについてすごく意識的なのかなという印象を受けています。

百瀬:その通りだと思います。

――そういった自己の不安定性、不確かさがあるなかで、「相手を理解する」というのはさらに不安定な試みですね。『Social Dance』の中で、心に残る言葉として「あなたは想像すればわかると思ってる」というのがあります。想像力の美化、幻想ですね。想像力ってすごく大事だと私は思っていますが、しかし・・・期待と悲観。想像力に対する期待はしなきゃいけないけれども、決して期待しすぎちゃいけないみたいな。これも矛盾の一つなんですけれども、相反するものを引き受けさせられて見終わったんですね。

私は手話についてほとんど知らなくて、同じ手の動きをやったからといって誰でも同じように伝わるわけではないということを最近知ったんです。言語だから当たり前のことなんだけれども、記号に置き換えればいいだけではない。例えば英語で話した時にニュアンスが変わるとか、話者によって意味が変わってくるとか、知っていたはずなのに同じ言語の手話を勝手に記号だと思い込んでいた自分にちょっとショックを受けて。結局分かり合えない中で分かり合おうとしなきゃいけないんだっていうことを、つい一年ぐらい前に思ったことがあって。だから限界がある寂しさも私たち引き受けなきゃいけないなあって思ったんですね。

百瀬:「想像」って言葉がちょっとマジックワードみたいになっているとすごく感じます。横になってる女性は私の友人なんですけれども、彼女は耳が聞こえないダンサーで、実際に彼女がかつての耳の聞こえる恋人と喧嘩した時のエピソードをもとに、私が脚本を作っているんです。彼女が彼に対して「想像だけで済ませる人だったんだよね」と言っているのを聞いて、ちょっとドキッとしちゃったんですよ。いや、でも私だってそうだよなと思った。想像してますっていうことがアリバイみたいになってしまうというか。でもそれをどうやって証明したらいいんだみたいに、想像だけじゃなくて、実行に移すことができるなら、私は極力実行に移すようにしています。ただみんなができるわけではない。このことは毎回悩みつつやってはいます。「想像しています」ということが、今はスマホの中でワンクリックでできちゃう。SNSとか。例えばブラックライブズマター(Black Lives Matter)の時に、みんながインスタに黒い四角をアップしまくるみたいな。すごくこう…社会的な運動に簡単にアクセスして、自分も応援してるよみたいなそういうノリでみんな態度表明ができるようになっている。私は、本当にそれでいいのかという気持ちにもなります。想像だけでいいのかという問いは、あの作品を通して彼女から受け取ったことで、ずっと今でも考えつづけていますね。

――彼女の身体は動けるんですか?

百瀬:はい。

――映像の中で、ずっと寝そべっていて、動けないのかもしれないと思わせるのは、まあ言ってみたらフィクションなんですか。彼を呼ぶ時にもベッドの端をパンパンパンパンって叩いて呼びますよね、だから私は、彼女は元々ろう者であり、(話題に出てきた)旅行の後からあの場面までの間に事故か何かによって身体も動かなくなったのかと思ったんですね。でも、動けるとなると、彼女のアプローチ(自分が動かずにベッドを叩いて彼を呼ぶ)っていうのも印象が変わりますね。

百瀬:それは見る人が解釈すればいいかなとは思いますね。私はただ、自分がよくそうなんですけど、本当に疲れて動けない時ってある。女性が男性を来させている、自分で起き上がらずに来させてるみたいな。そういう怠惰で強気な女性でもあるっていうことにして、寝そべってもらっていました。ただ、女性が寝そべっているというイメージはわかりやすく弱者として読み取らせてしまうような記号性があるため、そういう風に読み取る人もいます。

――タイトルについてお伺いします。例えば『Social Dance』、『山羊を抱く/貧しき文法』、これはpoor grammarですか、『定点観測』もそうなんだけれども、どこまでどう意図を込めるのか。作者は作品に意図を込めているのだから、タイトルで種明かしをしなくていいと思っています。とはいえタイトルにも何かを込めた方が伝わる。どんなふうにタイトルをつけているのでしょうか。

百瀬:『定点観測』に関して言うと、極めてリテラルにつけています。例えば絵画で「薔薇とパンのある風景」みたいなタイトルってよくあるじゃないですか。すごく文字通りですよね。私、ああいうタイトルの付け方が好きなんですよ。すごく簡潔にそのものを表しているけれども、そういうタイトルであることによって、薔薇やパン以外のものが、むしろよく見えてくる。『定点観測』に関して言うと、「今から観測をします」っていうことを文字通り説明していて、定点っていうのは、川の増水量とかを見るためのカメラのことですけど、私の視点は常に一定で、それをわずかに…上下する水面、たゆたう水面のようなものを私は定位置から見ていますよっていうニュアンスを込めて付けました。『定点観測』はシリーズなので『何々の場合』って付くことが多いですけどね。

『Social Dance』に関して言うと、あれはポエティックというか、トリッキーな付け方をしています。彼女はダンサーなのでダンスにまつわる単語にしようかなと考えた。彼女の手の動きが言語表現でありながらも、同時に彼女の身体性によってダンスのような視覚芸術にも見えてしまうみたいな二重性があり、「社交ダンス」という言葉を思いついた。社交ダンスの英訳がソーシャルダンスです。社交ダンスは男性と女性が手を繋いで踊るわけですけど、男性がリードして女性が合わせる構造のもとに作られているダンスでもあるし、どちらがイニシアティブをとるのかというような会話が力学の元に動いている側面もある。会話とソーシャルダンスの力学って結構似てるのかなと思い、そういうニュアンスで付けました。

『山羊を抱く/貧しき文法』に関しては、撮り終わってから、これは山羊との連帯の失敗の記録なんだとわかって。でもこの失敗してしまったっていうことは、フェミニズム含む、あらゆる運動が繰り返してきた歴史とも似ているなと思うんですよ。何度も連帯しようとして、その都度分断が起きて、線引きされては、その線をなくそうよってことが起きたりした。私もまたある失敗の記録を、(運動の失敗の歴史を)示唆するようなものとして、また一つこの世に生み出してしまった。そこで出てきたキーワードが、「貧しい」って言う言葉。でも貧しいけれども、やらざるを得なかったんだよねっていうニュアンスを込められたんじゃないかって思います。敗北の先というか、そういうニュアンスを込めて。

でもそれを見せる意味はあるんじゃないかと思っています。美術館でも日常でも、そこが常に成功した事例ばかりがある空間だと面白くないなと私は思うんですね。人って間違えるし、愚かなことをするということが、私は重要だと思っています。なので、そういう失敗の記録っていうものとして、ちゃんとそれ自体を作品にしたいなと。

――そういうことなんですね。特に『山羊を抱く/貧しき文法』のタイトルの意味がクリアになりました。「失敗の記録」という言葉が印象的です。フェミニズムの歴史同様、その失敗の意味を、見た私達がどう受け止め何を考えるか…ということなんですね。

お話を伺って、百瀬さんの作品の核となる部分に触れた気がします。おかげで、より深く作品を味わえそうですし、受け止め方の幅が広がった気がします。今後の百瀬さんの作品も楽しみにしています。ありがとうございました。